Special

座間消防式「認知症患者救急対応法」

日本の高齢化率は平成19年に21%を超えた。「超高齢社会」に突入し、高齢傷病者からの救急要請は増加し続けているが、救急の現場で深刻な課題となっているのが、傷病者が認知症だった場合の対応である。ここでは救急現場の認知症患者対応法に長年取り組んできた座間市消防本部の板倉弘一氏に、対応のポイントについて聞いた。

写真・文◎竹内修

Jレスキュー2016年11月号掲載記事

超高齢社会で救急隊に何が求められているか?

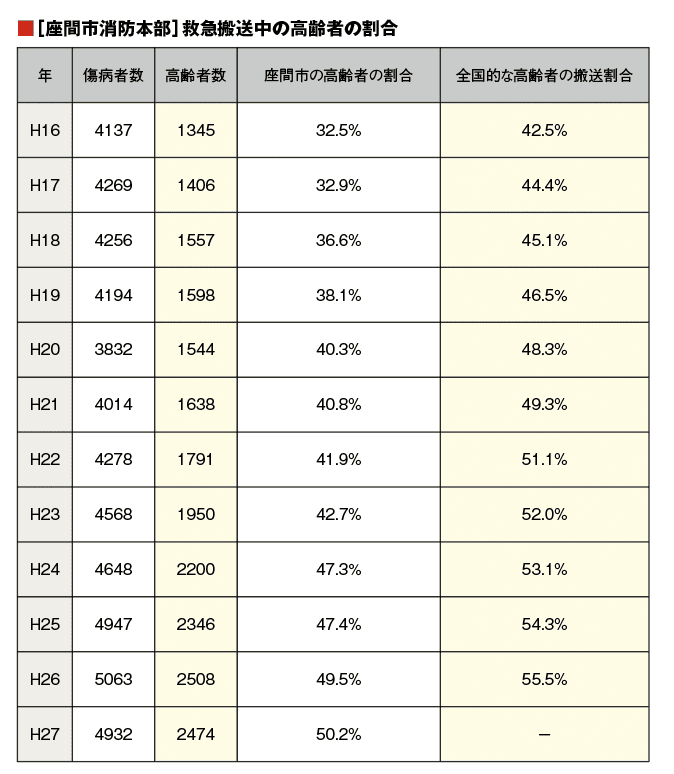

平成28年3月29日に総務省消防庁が発表した「平成27年度の救急出動件数(速報)」によれば、平成27年度の救急出動件数は605万1168回に達した。平成16年度(502万9108件)に比べて100万回以上増加していることになる。

総務省が、救急出動件数が増加した469消防本部にその要因を質問したところ、67%の本部が高齢傷病者の増加を挙げている。超高齢社会の日本で活動する救急隊は、「高齢傷病者への対応」という大きな問題に直面している。またそれにともない、現場では認知症患者とどう向き合うかという課題も浮上している。

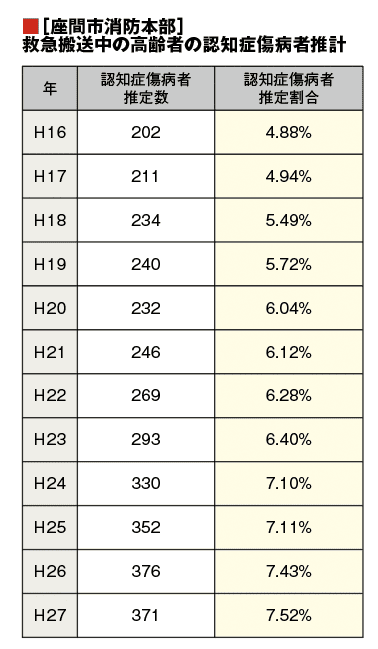

厚生労働省の認知症対策研究事業の一環として、日本の認知症研究の第一人者である筑波大学の朝田隆名誉教授を代表とする研究班が平成23~24年度に行った研究では、日本全国の認知症の有病者率を15%と算定し、平成24年度の時点で462万人の有病者がいると推定している。またこの研究では、認知症患者と健常者の中間に位置する、いわば「認知症予備軍」とでもいうべき軽度認知障害(MCI)の有病者率は13%と推定している。

厚生労働省は平成25年に「救急医療体制等のあり方に対する検討会」を開催したが、その第3回会合の席で公益社団法人日本精神科病院協会会長の千葉 潜氏は「平成19年2月に仙台市立病院救命救急センターに搬送された1101人の患者のうち、65歳以上の患者が214人、その約40%にあたる86人に認知症の疑いがあった」との資料を提示している。

認知症とはどういう病気か?

そもそも、何をもって認知症というのだろうか。認知症とは、脳の細胞が壊れることで物覚えが悪くなったり、覚えた事をすぐに忘れる(記憶障害)や時間・場所・人間関係といった自分を取り巻く状況が認識できない(見当識障害)、ものごとを理解したり判断することが困難になる(理解・判断力の障害)、計画を立てて物事を実行していくことが困難になる(実行機能障害)などの症状に見舞われる病気で、現在のところ抗認知症薬によって進行を遅らせるといった対処はできるものの、根本的な治療方法は見つかっていない。

程度の差こそあれ、誰しも加齢とともに物忘れが増えたりはするが、加齢による物忘れは「起こった内容の一部を忘れてしまう」というもの。認知症による物忘れは「起こった内容のすべてを忘れてしまう」という点で、加齢によるものと大きく異なる。

※認知症傷病者推定割合=認知症傷病者推定数÷傷病者数

※参考:「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」 研究代表者・朝田隆

救急隊が遭遇しがちなトラブルとは?

今回お話をうかがった座間市消防本部の板倉弘一氏は、予防課時代に福祉施設へスプリンクラーの設置を働きかけたことがきっかけで認知症に関心を持ち、消防の認知症への向き合い方を追求してきた。その板倉氏によると、座間市消防本部救急隊でも次のような認知症患者に関連した事例があったという。

【事例1】

119番通報により救急隊の出動要請を受け、通信指令員が住所を聞いたものの、通報者は居住しているアパートの名前を繰り返すのみで詳細な住所が言えず、場所の特定に時間がかかった。

【事例2】

高齢者男性から配偶者が心肺停止状態になったという通報を受け、救急隊は現場へ急行。現着して救急隊員が確認したところ、配偶者は死後数日が経過していた。しかし男性は「配偶者は先ほどまで元気だった」と主張していた。

【事例3】

訪問介護員が介護対象者宅を訪問し呼びかけたものの応答がない。施錠されていたため窓の隙間から屋内の様子をうかがったところ、介護対象者の女性がベッドから落下して起き上がろうとしても起き上がれず、もがいているのを確認。建物閉じ込め事案として救助隊、救急隊、消防隊が出動し、1階はすべて施錠されていたため2階にはしごを架梯して施錠確認作業を行ったところ、消防隊の呼びかけに気付いた介護対象者の配偶者の男性が突然1階の窓を開けた。これにより介護対象者は救急搬送され事なきを得たが、後の調査により配偶者の男性は認知症に罹患しており、徘徊防止のため玄関や窓が施錠されていたことと、搬送された介護対象者も軽度認知障害だったことが判明した。

【事例4】

早朝、女性が隣家に駆け込み「父親が息をしていない」と訴えたことから119番通報がなされ、救急隊が駆けつけたところ、すでに死後かなりの時間が経過した状態の男性を発見。死亡した男性は通報を依頼した女性の配偶者であることが後に判明したが、認知症に罹患していた女性は死亡した男性が父親であるとして譲らず、男性の身元確認に時間を要した。

これらの事例は、要救助者やその家族が認知症の中核症状を発症していることにより発生したものと考えられる。場所の特定が困難だったり、本来は救急搬送の対象にならないすでに死亡している対象者のための出動は、一刻を争う救急隊にとって頭の痛い話だ。また、救急出動の現場では、認知症に罹患した要救助者やその家族などから、搬送を拒否されたり、暴言や暴力を受けることもあるという。

BPSDが暴言や暴力を起こさせる

認知症の罹患者は、記憶障害などの中核症状のほかに、周辺症状(BPSD)を発症することがある。BPSDは行動・心理症状とも呼ばれ、徘徊や幻覚・妄想、不安・焦燥、抑うつ、暴力・暴言、介護拒否などの症状を指す。本人の性格や環境、人間関係が影響するため、人それぞれに症状の現れ方が異なる。認知症者の徘徊についてはよく知られているが、罹患者にはそれぞれに異なる目的や理由があって徘徊しているという理解が必要だ。前述した救急隊に対する搬送拒否や暴言、暴力などもBPSDによるものだと思われる。

座間市消防本部のような事例は、おそらく日本のいたるところで発生していることであり、高齢化が急速に進む日本ではこのような事例がさらに増加していくことだろう。では、そうした状況下で救急隊が迅速かつ適切に対処し、任務を達成するためには、どのような点に気をつければいいのだろうか。座間市消防本部では次のページで紹介するような取り組みや接し方を実践することで、救急・救助活動がスムーズに進むようになったという。

救急隊員は「あとひと手間」をかけよ!

座間市消防本部では病院収容で活動を終了するのではなく、さらに一歩先まで見据えた活動に取り組んでいる。

たとえば、認知症の夫の介護をしている妻を病院に搬送すれば、その後に一人取り残された夫は安全な生活を送ることができなくなる。このようなケースは「老・老介護」や「認・認介護」(認知症者が認知症者を介護する)の増加とともに増えていく、と板倉氏は言う。消防の究極目的が市民の生命や安全を守ることにあることを鑑みれば、訪問介護員と相談して担当のケアマネージャーにケアをお願いするなど、他の社会資源に引き継いで、初めて本当の活動終了といえる。高齢者が増え続ける現代において、救急隊員には「傷病者やその家族を思いやる、あとひと手間」が求められている。

※参考:「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」研究代表者・朝田隆

次のページ:

認知症罹患者と接する際のポイント