Special

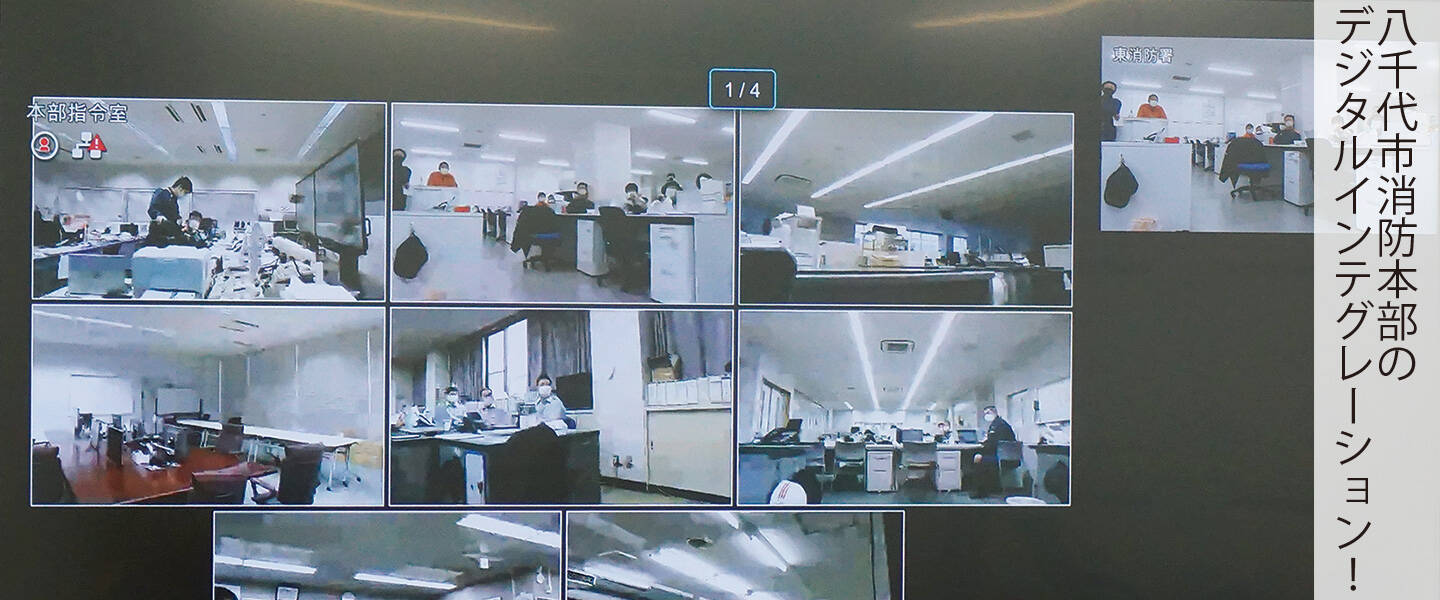

八千代市消防本部のデジタルインテグレーション

八千代市消防本部において2021年(令和3年)2月より共同指令センター移行に合わせ「署内マルチネットワーク」の運用が開始された。日本ではデジタル庁の始動、また民間部門では経済産業省が提唱するDX(デジタルトランスフォーメーション)

など、デジタル/ITの積極的活用・導入の必要性が叫ばれている。八千代市消防本部の試みは時代を合致した取り組みなのか。「署内マルチネットワーク」の全貌を紹介する。

文◎榎本洋

写真◎小久保陽一、八千代市消防本部

Jレスキュー2021年5月号掲載記事

設計・開発コンセプトは「本部に来るな」

八千代市消防本部はこの度、5年越しのプロジェクト「署内マルチネットワーク」を構築した。千葉県八千代市全域を管轄区域とする同消防本部は、県北西部に位置し、人口は約20万人。住宅団地発祥の地として知られており、現在も宅地開発事業が盛んにおこなわれている。

まず本プロジェクトの詳細に入る前に、このネットワークの設計・開発コンセプトを見てみよう。通常、ITシステムの開発は「要件定義」と呼ばれる工程が初期段階に存在する。これはシステムに期待する役割や効果を明確にし、それを実現するために必要な機能などを定義することを指す。ここで言う設計・開発コンセプトとは、「要件定義」のさらに前工程に位置し、「そのシステムはどのような目的で開発され、どのような価値をもたらすのか」ということ。いわば「設計思想」だ。

八千代市消防本部の「署内マルチネットワーク」の設計・開発コンセプトは、明文化されたものではないが、端的に表現するならば「本部に来るな」。少々乱暴な表現だが、意図するところは、「出向で消費される時間をなくし、業務の効率化を図ろう」ということだ。

本プロジェクトの主目的は、災害時における情報共有の強化である。災害・救助の現場は「72時間の壁」という言葉に代表されるようにまさに時間との勝負。そのような状況下において、情報を共有するために市内各消防署から本部に来ることが果たして最適解なのか? 従来の参集方式で情報が共有されるのは、本部に来た職員だけ。もちろん、彼らが所属に戻り、ピラミッド式に情報は伝達されるが、そこの時間的なロス、情報精度に問題はないのか。これが本ネットワークの企画構想の原点だ。

上記の理由から、市内全消防署と本部に係るすべての情報と人をつなぐ「情報共有システム」の構築プロジェクトがスタートした。

署内マルチネットワークの概要

本プロジェクトをスタートさせる契機となったのが、まず八千代市消防本部が保有する高所監視カメラシステム(アナログ仕様)が経年劣化等から、全面的な更新時期を迎えたことがあった。八千代市消防本部では以前より、千葉県北西部が行う共同指令センターに参画するにあたり、その情報を署内全域に落としこむネットワーク構築の必要性を感じていた。また高額な高所監視カメラシステムの更新整備の予算確保も進めていたことから、これと新規ネットワークの構築をセットで行うことで、ネットワーク整備に必要な費用を捻出したいという意図があった。

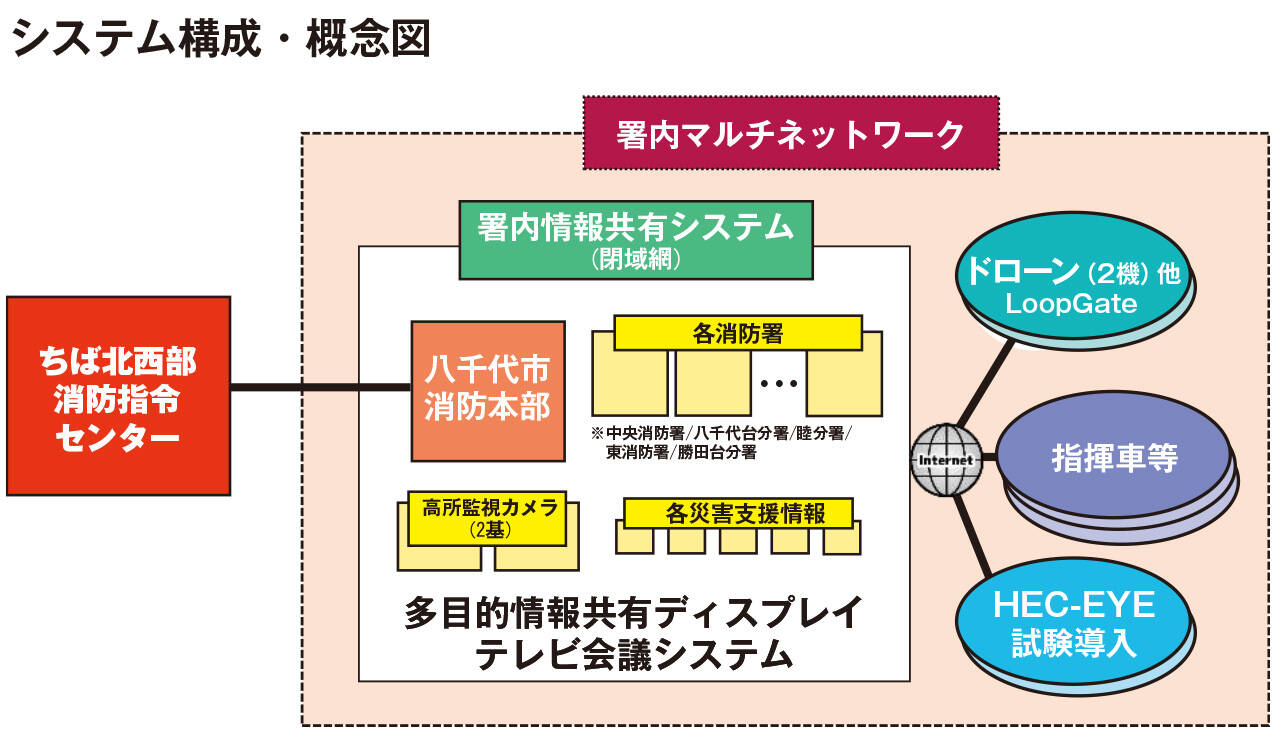

新たに構築された本部独自の「署内情報共有システム」の全容は図1「システム構成・概念図」の通り。

これはセキュリティ等を勘案した閉域網で構成されたネットワークである、「ちば北西部消防指令センター」のシステムともリンクされている。通常、共同指令センターは災害及び救急事案を該当する消防本部へリアルタイムに流してくるが、これはシステムの性質上、多くの情報は消防本部の指令室および災害対策室のみに共有されるものである。また、今回の指令システムの新機能である災害モード(風水害・震災・本部運用等で各市による宣言が可能)による人的被害のない出場要請に対して、車両拘束を行わずに各市に事案を引き渡すデータ指令という新機能が追加されており、自然災害時や震災時には本部による運用がなされる。

そこで、これを独自・閉域網ネットワークを活用し、八千代消防各署へリアルタイムでの情報共有を実現。そして、この「署内情報共有システム」の外側にインターネット等を介して、さまざまな情報システム・端末がつながっている。たとえば指揮車に搭載された画像伝送システムであり、ドローンシステムであり、デジタルデバイスであり、これら全てが連携するネットワークを総称して「署内マルチネットワーク」と呼ぶ。あらゆる情報のネットワーク上での共有が本ネットワーク構想のゴールだ。そして、現在のシステムは決して完成されたものではなく、今後もより拡張していくことを視野にいれている。

業務を革新するテレビ会議システム

このネットワーク構築と連動して何が導入され、消防業務はどう変わっていくのかを見ていこう。

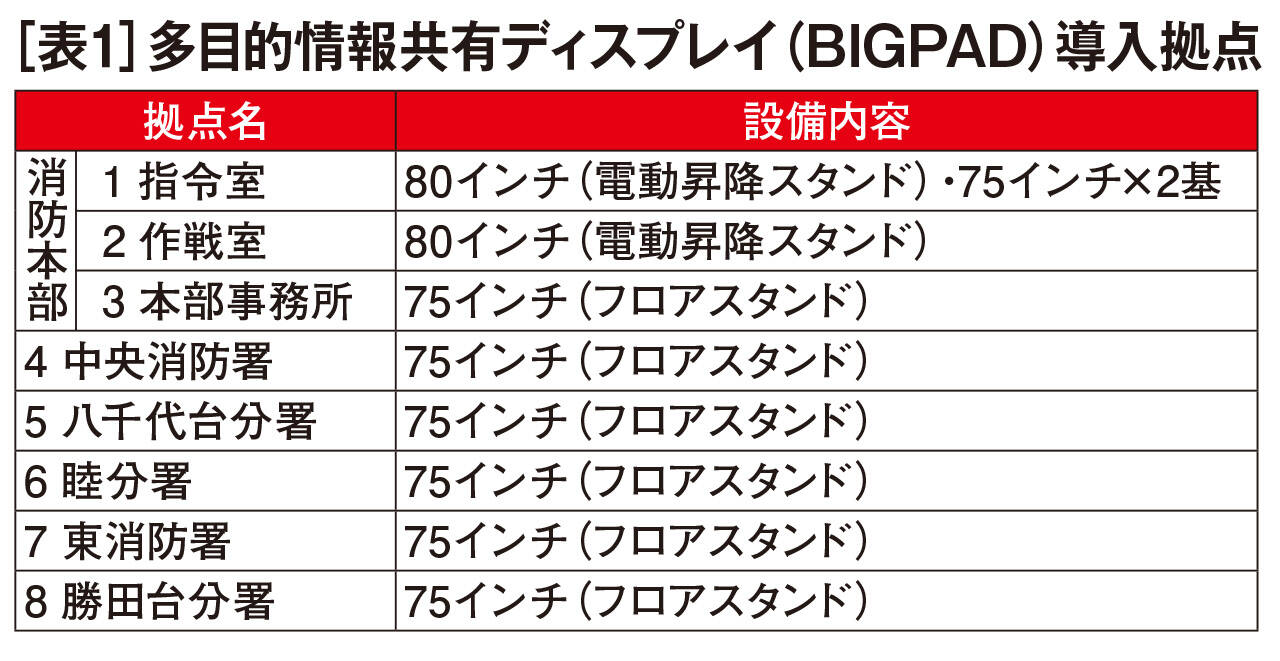

まずオンライン会議、データの共有・複数同時入力に欠かせない「多目的情報共有ディスプレイ(BIGPAD)」を採用。八千代市消防本部・指令室には80インチと75インチ(2基)の大型ディスプレイを設置し、指令室の横に位置する作戦室には80インチディスプレイを。本部事務所・中央消防署をはじめ各署に75インチディスプレイが計6基、導入された(表1参照)。

この全8拠点に導入された大型ディスプレイとインターネット回線(閉域)により、指令室では全8拠点とのテレビ会議・情報共有が可能で、各署は単拠点用/2拠点でのテレビ会議が実施できるようになった。ディスプレイの名称「多目的情報共有」のとおり、最大25面分割(1/4/8/9/16/20/25面対応)表示を可能とし、会議参加者の他、モード切替で高所監視カメラやドローンの映像、各消防署受付、車庫などに設置されたカメラの映像等、様々な情報が映し出される。どの情報を表示するかはタッチパッドで選択・制御可能。

一例をあげると、ちば北西部消防指令センターから出場指令が入電されると、指令室や作戦室などの大型ディスプレイには、事案情報や気象情報、管内2カ所に設置された高所監視カメラ映像などが映し出される。これに出場部隊編成の情報や車両情報が加わり、やがて現場の指揮車やドローンからの映像などが、必要に応じて加わる。これらを情報共有しリアルタイムで画面確認しながら、管内全8拠点でのテレビ会議システムによるコミュニケーションが可能となるわけだ。尚、高所監視カメラは指令室に置かれたジョイスティックで360度角度を変えることができる。

このシステムの2つ目の特長は「触れる(タッチ)ディスプレイ」だ。指令室・作戦室に設置された80インチの大型ディスプレイは水平にまで角度を変えることができ、出場指令が発令されると「作戦卓」に早変わりする。画面にタッチすることで、画面拡大や縮小などが可能で、またディスプレイへのペンを使用した書き込みもできる。異なる拠点間での相互書き込み・共有も可能で、その場合は拠点ごとに書き込みの色を変え、より分かりやすい運用をおこなう。書き込みをした画面はキャプチャーして保存でき、事後の貴重な資料になる。(双方向デスクトップ共有システム)

ネットワーク構成上の特色としては、テレビ会議システムをフルに活用していることだろう。設計時にいったん、連携をあきらめた情報も、テレビ会議システムを利用することで連携可能になったケースもあるという。現在は表示させる情報系端末が多いためHDMIセレクターにて対応。セレクターを使用しなければいけないぐらいに入力ポートをフル活用している。

次のページ:

最新映像技術を「つなぐ」そして「統合する」