Special

CBRNE新活動マニュアル「浦安メソッド」公開!【後編】

CBRNEは、初動での「情報」がキモとなる

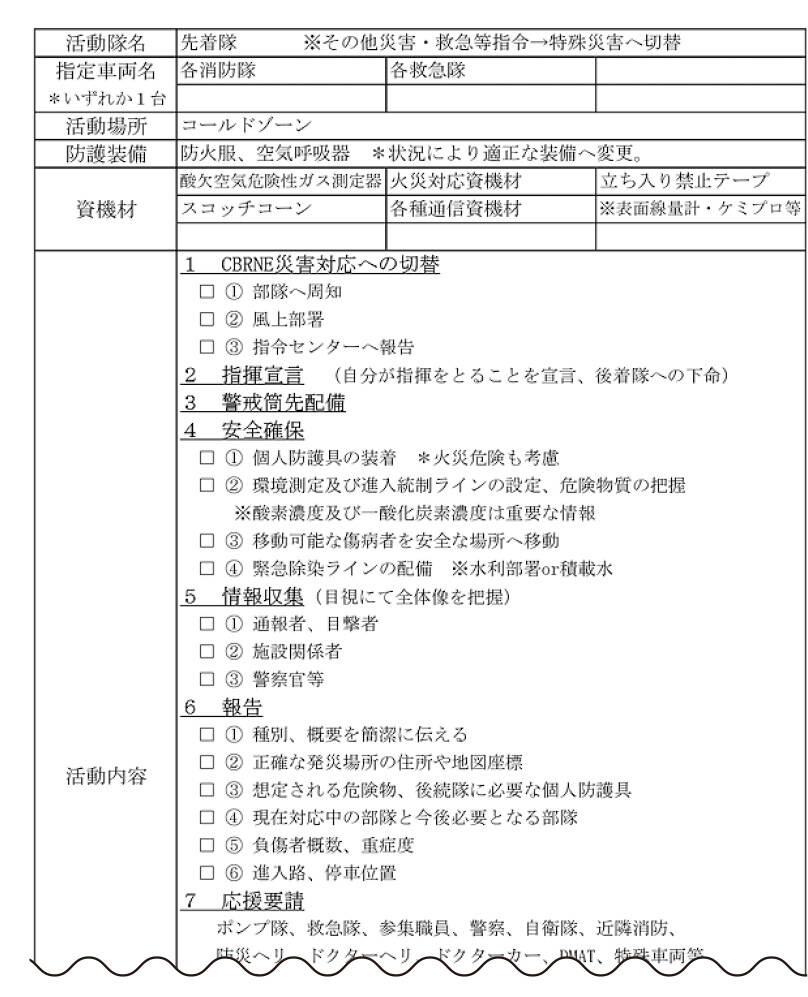

私自身も消防大学校で勉強の機会を得て、浦安は浦安独自のマニュアルが必要と感じていた。私がとりわけ注力したのは「先着隊」の役割。最先着隊が後続隊に正確な情報を送らないと、CBRNE対応の活動そのものが成り立たない。先着隊がテロ災害の兆候を読み取り、情報を送ればCBRNEのスイッチが入るが「管内の駅で事故があって何人か倒れている」だけでは救助隊に出場すらかからない可能性がある。これはテロだと分かった時に、どれだけ有益な情報を指揮隊、救助隊、消防隊、救急隊に送れるかがその後の対処を左右するので、だれでも理解して動けるわかりやすいマニュアルの作成を心がけた。

具体的には、活動をチェック表方式とし、上から順にチェックしていけば出来るようになっている。人生で一回あるかないかのCBRNEテロ災害に実際に直面した時には、慌てずに活動することは難しいはず。そこまで見越して、どんなに慌てていても、チェックリストを見ながらやれば60点以上は取れるというマニュアルを作成した。テロ災害において主導権はテロリスト側にあるので100点の活動はあり得ない。

隊員の育成は常に意識している。業務出向で別の署所に出向する際には、移動中の消防車の中で「ここを現場と見立てて、〇〇が起こったら、隊としてどう動くか、消防隊ならどこに除染スペースを作るか?」と隊員と共に常に活動シミュレーションを行うようにしている。隊員が意見を出し合い、マニュアルに反映させたほうが良い意見があれば、反映させてきた。大事なことは、隊員全員がCBRNEに自分が対応するというイメージを持てること。マニュアルを検討している最中に出張所に異動になったが、出張所の消防隊が最先着したら、と想定したシミュレーション訓練ができている。

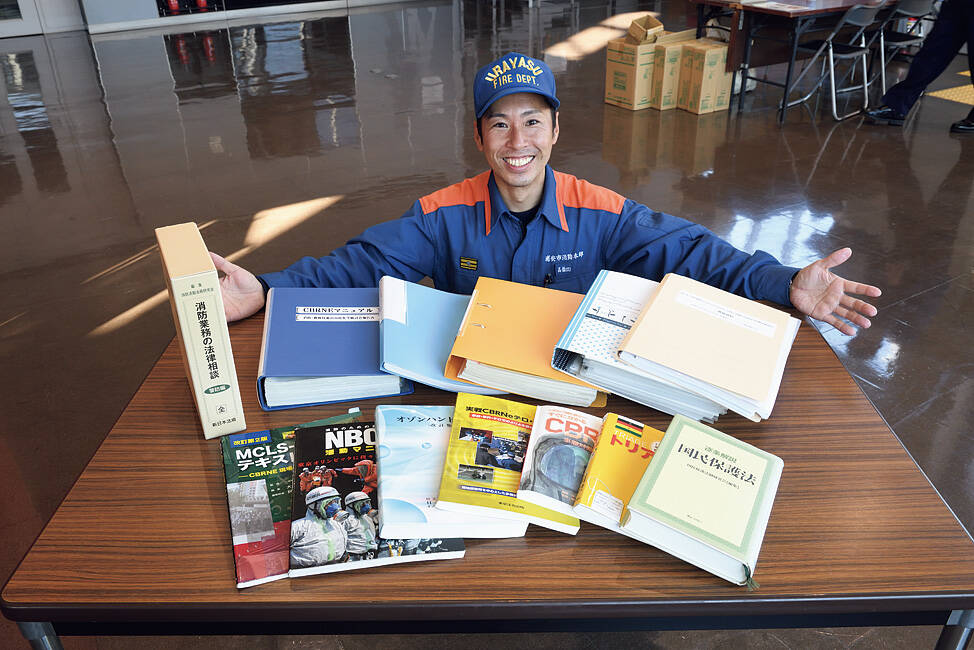

Profile

梅木 栄消防署 堀江出張所 庶務係長 消防隊 消防司令補

平成9年拝命。平成12年から18年まで特別救助隊、平成19年から平成22年まで消防総務課、平成23年から25年まで救急隊、 平成26年から令和2年まで特別救助隊。平成28年消防大学校救助科第73期入校。

いつでも起こりうるという心構えで

CBRNE災害は、発災から時間との勝負であり、各部隊の連携が大変重要である。防護服の着脱訓練から各部隊のゾーン間の繋ぎの部分の検証を主に担当した。

市内には、テーマパークやホテル群があるなかで、発災から初動の活動でどう終息に導くか、進入救命士の投入や新しい活動要領を確立させ、自分たちの安全を確保しつつ多くの要救助者を救出できるようなマニュアルを作り上げるために幾度も話し合いを重ねてきた。このプロジェクトに参加し、やはりいつでも起こりうる災害に対する意識、心構えが大事だと感じた。

Profile

岩崎伸平消防署 指揮指令係長 指揮隊 消防司令補

平成4年拝命。消防隊、救急隊を経て、平成28年より現在の指揮指令係として勤務。令和元年、千葉県消防学校特殊災害科修了。

丁寧に説明することで「納得」してもらうことが重要

私が意識したのは、このマニュアルの中で最も重要といっても過言ではない「ホットゾーン活動=レベルA装備(呼吸器内装形)以外の選択肢を増やすこと」を、大隊長などの安全管理者にどう「納得」してもらうかということだった。

松野消防司令補が、レベルA装備のもう一つの選択肢として呼吸器外装形について調べ上げ、現有のレベルA装備(呼吸器内装形)との違いや利点、欠点を確認し、安全を担保しながら長時間の活動が可能で、多くの命を救える可能性を示してくれた。そこで、大隊長などの安全管理者と活動隊の双方が、装備の違いによる利点や欠点について理解し、納得して装備を選択できるようにするため、丁寧に説明することで理解を深めてもらい、訓練を通して既存の装備以外の選択肢の必要性について一緒に考えてもらった。

そして、装備の選択肢が増えることで活動の幅が広がること、装備の欠点は訓練や工夫で補えることを改めて確認し、「ホットゾーン活動=レベルA装備(呼吸器内装形)以外の選択肢」について了承を得ることができた。これにより、交代人員がいないことで継続した活動が困難で、少数の要救助者しか救出できないという欠点を補完できる可能性が広がった。

Profile

和田将司消防署 庶務係 副主査 救助隊 消防司令補

平成14年拝命。平成15年から24年まで特別救助隊、平成24年から26年まで救急隊、平成27年から現在まで特別救助隊として勤務。平成29年千葉県消防学校特殊災害科、令和元年消防大学校救助科第80期入校。

新装備への変更はCBRNE対応の考えそのものを変える

国の指針は大規模CBRNE災害に対し、救助隊は4隊、小規模災害なら2隊でのホットゾーン活動が示されており、救助隊1隊の消防本部が完結して対応できる活動要領ではない。救助隊が1隊しかいないならば、1隊でどう初動対応するかを徹底的に考えた。救助隊員1名が離脱するだけで戦力の損失は極めて大きいため、全隊員がいかに疲れないで長く活動するかを念頭におき、救助隊やワーキンググループメンバーと活動要領や防護装備の見直しを図った。

また隊員に疲労度、回復度を比較検証するため、耐火訓練施設の一室を密閉空間とし、塩素ガスを発生させて防毒マスクと空気呼吸器で1時間救出活動を実施して、その後の回復具合を比較した。激しい活動をした場合、一時的な吸気抵抗は防毒マスクのほうがあるが、回復は防毒マスクのほうが速く、長時間の活動に適していることがわかった。陽圧は多くの制限から隊員にかかるストレスは高いが、危険要素が剤に限定される場合に有効であり、消防力優勢時、非テロ災害時の選択肢とした。安全・確実・迅速の観点から、装備の目張り工程は初動対応の遅れと安全性にばらつきを生じさせるため、その必要のない防護装備を採用した。装備の変更は突飛な案などではなく、隊員の安全性と救命活動の両立が実現する理にかなった変更なのである。

Profile

松野公博消防署 機械係 副主査 救助隊 消防司令補

平成17年拝命。平成18年から現在まで特別救助隊。平成26年千葉県消防学校特殊災害科修了。

自分の装備が何から守られているのかを知ることが大事

私は、CBRNEの知識が浅い状態からWGに参加したので、自分が疑問に思った点は、他の職員も同じように疑問に思っているはずと考え、まずは違いが明確になるように調べ上げることから始めた。そして、ワーキンググループメンバーとして力を入れたのは、救助隊員とワーキンググループメンバーの懸け橋になること。特に、新マニュアル案で反響が大きかったレベルAの脱陽圧については、言葉だけでなく、訓練で体験することで共通認識が持てるようになった。

訓練当初、CBRNEは特殊災害にカテゴライズされているので、私がそうだったように、自分には関係ないという職員が多かった。当市のような10隊だけで対応しなければならない消防組織では、現場で何もしないという人はゼロで、何かしらの業務に関わらなければならない。そのことを、訓練を通じて現実的に自分事として考えられるようになったのが良かった。

また、職員への防護装備の説明は、とても地味だが意味のある業務だったと感じている。A装備とB装備は何が違うのか、自分の装備が何から守られているのかを理解しておくことは重要で、救助隊だからA装備を着ていくのではなく、「これを着ていれば、どこまでは行ける」と理解して活動することが、隊員自身の安心感につながった。

Profile

油田昌宜消防署 機械係 主任主事 救助隊 消防士長

平成20年拝命、平成21年から平成22年まで救急隊、平成23年から令和3年まで特別救助隊、令和2年千葉県消防学校特殊災害科修了。

無症状、歩行可能者は帰宅させる 実効性のあるマニュアルになった

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定した時から個人的にCBRNEの勉強をしていたが、ワーキンググループメンバーになってからも要項、資料を何度も読み込み、緊急除染体制を作り上げた。通常の水的、乾的だけで良いのか寝ずに考え、医療者の意見も取り入れて風除染、緊急除染を加えた。除染隊となる消防隊と何度も検証して時間を測定。「この通りにやれば大丈夫」という実効性のある除染マニュアルしか作成していない。

この数年、世の中では幼い子供が虐待で亡くなり、それを阻止できなかった行政は見殺しだと批判されていたが、もし我々消防がCBRNEテロ対策に本気で取り組まずにテロ被害が発生すれば同じことで、そうなってはいけないという思いがあった。

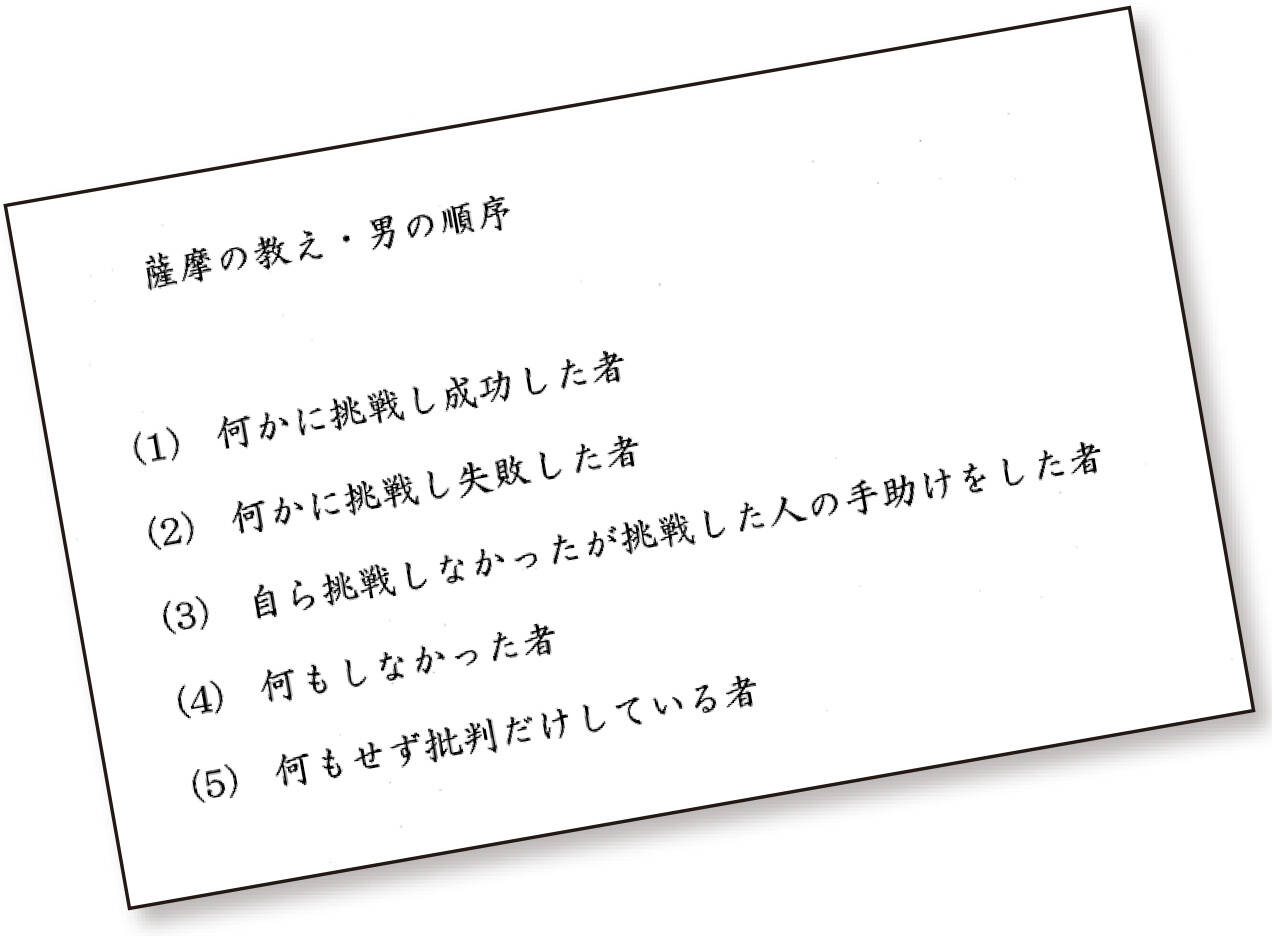

新マニュアル作成プロジェクトに参加するにあたり、共に研究する隊員らに「薩摩の教え・男の順序」を示し、「一番は何かに挑戦し成功した者、最後は何もせず批判だけしている者。お前ら、何もせず批判だけしている者にはなるなよ」と喝を入れた。ワーキンググループのメンバーにも恵まれ、救助隊から除染隊への要救助者の引き継ぎ、除染隊から搬送隊である救急隊への引き渡しの調整について理解が得られ、除染前トリアージの流れを引き継いだ「緊急除染」の賛同を得られた。

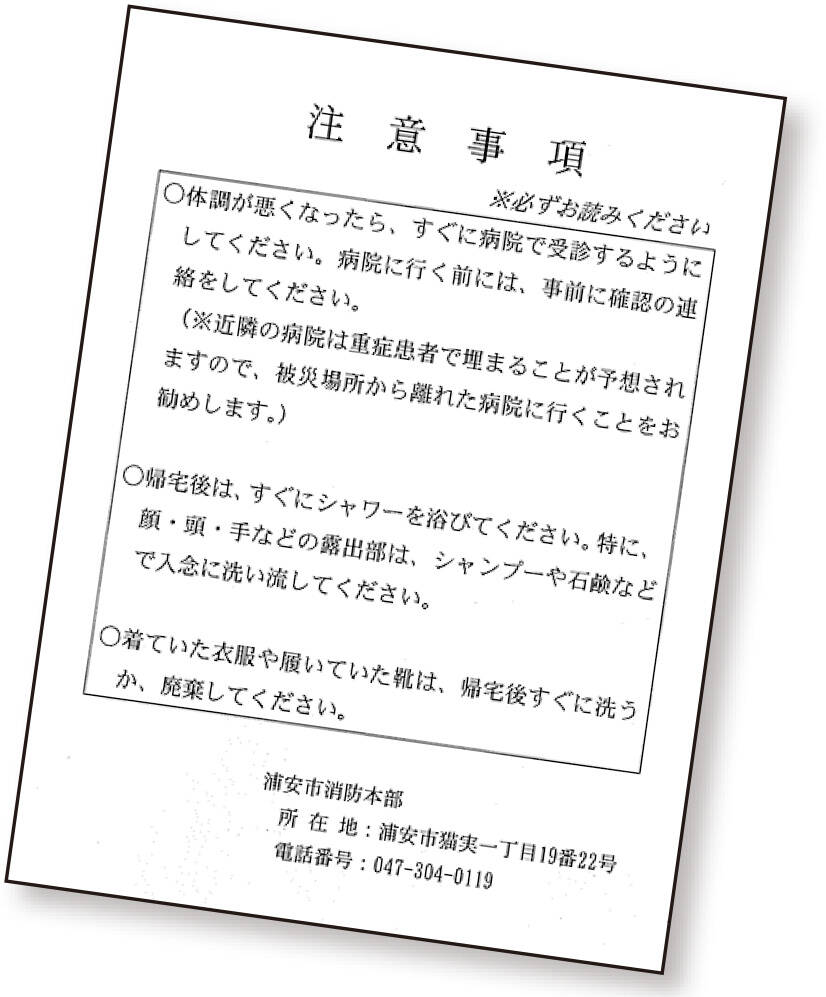

本当に一刻を争う要救助者の病院搬送について、拭き取りだけで受け入れてもらえるのか、受け入れ要請を行う可能性のある病院に照会し、受け入れ可能な要救助者の人数をトリアージ赤なら何名、緑なら何名とリスト化した。除染後の汚染水の処理については、関係機関と調整し、処理方法・貯留所を決定した。無症状、歩行可能者を帰宅させる風除染については、市の職員である弁護士の方に法的な問題点などを相談して、アドバイスをもらった。家族に誇れる仕事をしたい一心で取り組んだ。

Profile

高橋文武消防署 予防係 副主査 消防隊 消防司令補

平成17拝命。平成18年消防総務課、平成19年特別救助隊、平成20・21年市役所へ出向し総務課政策法務室、平成22年から24年消防総務課、平成25年から現在まで消防隊、平成28年千葉県消防学校特殊災害科修了。

救命士をウォームゾーンに入れることで助かる命がある

ウォームゾーンに救急救命士を投入する「進入救急救命士」にはこだわった。浦安消防の職員と意見交換をしていくなかで、「救命士がウォームゾーンに入って活動することで、医療機関に早期に搬送することが可能となり、救命につなげられる要救助者がいる」という声があり、進入救急救命士の制度を導入した。

制度を検討するにあたり、どこの文献にも前例がなかったので、MCLS CBRNEセミナーのテキストを参考にオリジナルを作成。その後に受講した国民保護CRテロ初動セミナーで、講師の医師や専門家の方々のアドバイスを得て、医学的に問題がないかの確認をとりながらマニュアルに落とし込んだ。ウォームゾーンに救命士を投入するかどうかは大隊長判断とし、投入すべき救命士の人数も原則1名とし、災害規模に応じて人数を調整する。

また、救急救命士による想定訓練も実施し、マニュアルも誰が読んでもわかりやすい構成となるように工夫した。これは全職員の意見を反映させた自分たちのマニュアル。これで完成ではなく、今後も更新していくことが大切だと思っている。

Profile

能登翔太消防署 今川出張所 庶務係 主任主事 救急隊 消防士長

平成20年拝命、平成21年から平成24年まで救急隊、平成25年特別救助隊、平成26年から平成28年まで救急隊、平成29年から平成30年まで特別救助隊、令和元年から救急隊として勤務。CBRNE新マニュアルでは、救急対応を担当。

このマニュアルは、職員全員で作成したことに意味がある

私の役割は、ワーキンググループメンバーがマニュアル作成に取り組みやすい環境を作ることでバックアップすること。私自身も消防長を説得するためにはCBRNEを深く理解していなければならず、様々なセミナーに参加して勉強した。本部でセミナーを開催する際は、早川と連日遅くまで調整に奔走し苦労もしたが、職員全体のレベルアップになったと自負している。このマニュアルは、消防隊、救助隊、救急隊、指揮隊それぞれの立場を知る職員らが自分たちで考えて作り上げたことに意味がある。その仕上がりは、私のイメージしていた以上の内容で、他の消防の方々に見ていただいても恥ずかしくない、むしろ広く知ってもらいたいマニュアルとなった。

今後はコロナでブレーキがかかっていた近隣消防本部との合同訓練を行い、実災害時にスムーズに連携がとれる関係を構築していきたい。訓練に終わりなしというように、このマニュアルも訓練・検証を重ね、ブラッシュアップさせていくつもりだ。

Profile

河野 豊警防課 副主幹 消防司令

平成2年拝命、消防隊、特別救助隊、救急隊を経て、平成30年から現在の警防課勤務。