Special

本邦初の指揮隊「伝令」マニュアル【後編】

東京消防庁狛江消防署が作成した指南書

【前編】の記事はコチラ

投稿◎東京消防庁 狛江消防署 指揮隊 河野優作

構成・写真◎伊藤久巳

Jレスキュー2017年5月号掲載記事

(役職・階級・体制は取材当時のもの)

伝令のすゝめの内容

- 伝令とは(立志編)

- 伝令の仕事(災害導入編)

- 伝令の仕事①(住所編)

- 伝令の仕事②(構造用途編)

- 伝令の仕事③(面積編)

- 伝令の仕事④の1 (火災編・焼損面積)

- 伝令の仕事④の2 (火災編・あれこれ)

- 伝令の仕事⑤(その他災害編)

- 伝令の無線

- 伝令の持ち物

- 伝令の審査会

- 伝令の訓練①②③④

伝令技術の伝承

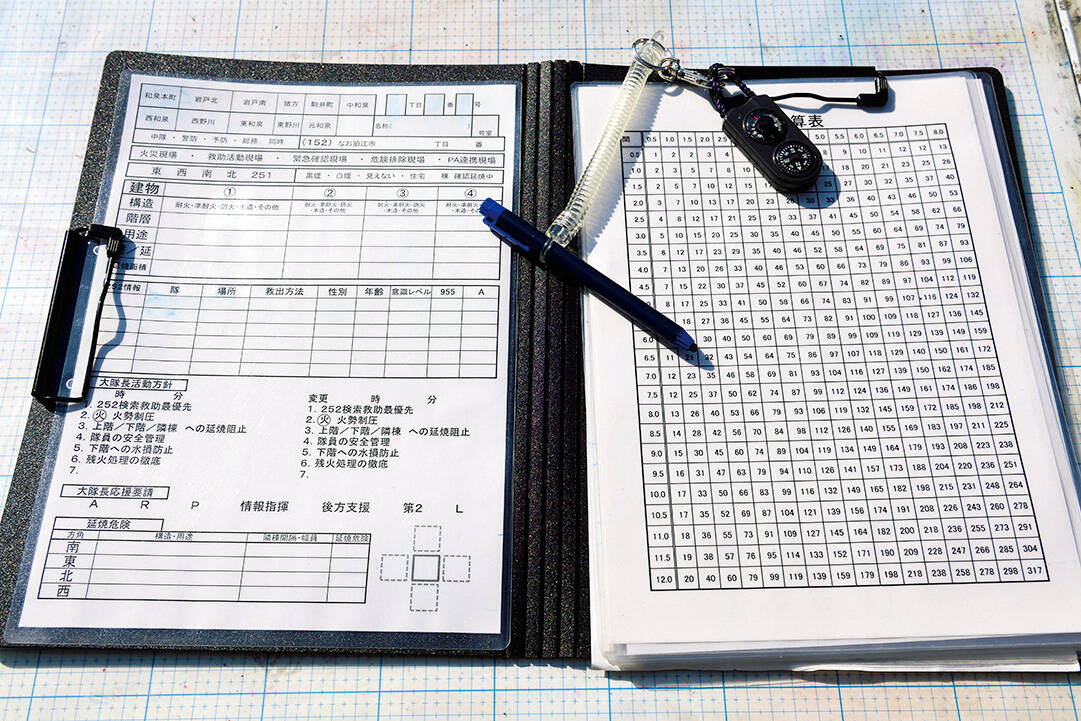

たとえば面積算定は伝令の技量を測るうえでよく使われるが、この面積算定が満足にできない伝令が多い、という声もよく聞く。確かに最近の住宅はデザイン性が高く、一昔前のように単純な間数算定では、概ねの面積を把握することが困難になってきている。そうした最近の建物にも対応できるよう、建物を四角のブロックと見立てて面積を出す方法等も図解で説明した。

また「何を優先させるのか」といった災害現場での情報関係の順位のつけ方、無線運用のコツなど、書面では伝えにくい事柄も多く盛り込み、単純な用語の羅列にならないように工夫した。

資料の配布と若年職員の反応

資料は項目ごとに2週間から3週間に一度のペースで伝令に配布した。質問等があればその都度対応し、疑問はなるべく解消できるようにした。各伝令の反応も、「伝令の仕事のイメージが持てた」というものや、「さらに勉強をしていかなくてはならないと感じた」という頼もしいものが多く返ってきた。

「頑張れ伝令、目指せ最強の伝令!」

指揮本部長である大隊長の補佐をするという伝令の業務は、大変にプレッシャーがかかる。若年層職員の伝令は、毎当務、相当な緊張をしていると思う。確かに消防学校でも所属でも訓練したことのない内容の業務を行うので多くの困難があることと思う。しかし伝令として経験を積んでいけば、将来、隊長職等に就いた時、無線運用や部隊運用に関する知識は自分の大きな武器となる。

さらに、各伝令がこの資料を入口に更なる自己研鑚を積み、いつか部隊運用の奥深さや、組織力で災害に立ち向かう、その中心に自分がいるという、やりがいを感じて貰えればと思う。

次のページ:

なにゆえ“第二の大隊長”か?