Special

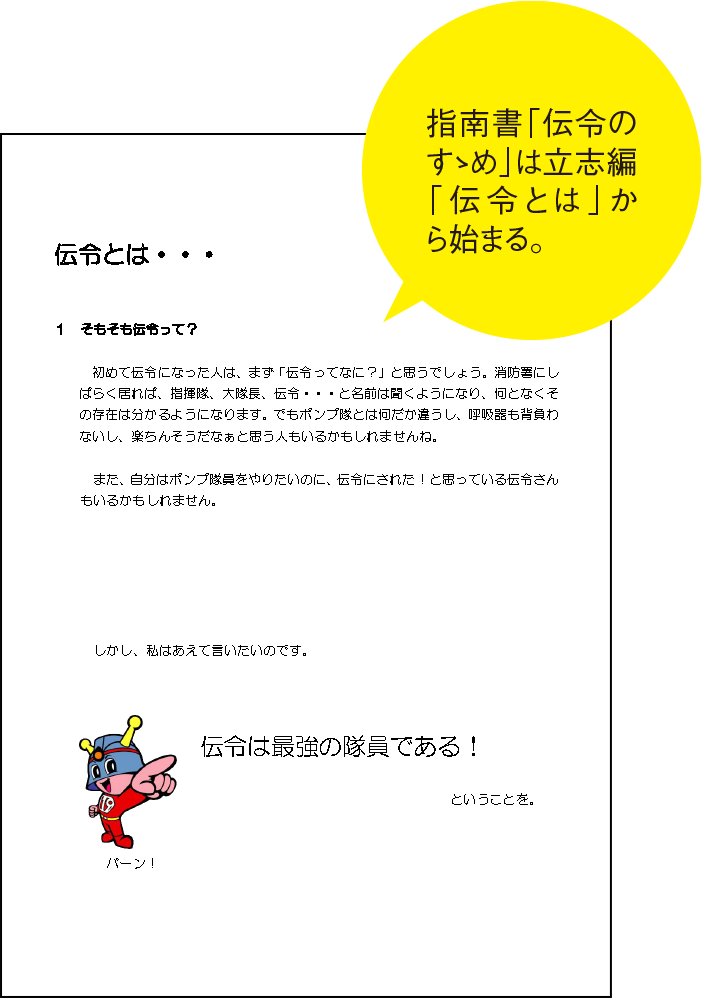

本邦初の指揮隊「伝令」マニュアル【前編】

東京消防庁狛江消防署が作成した指南書

「伝令」とは何か? 名前は聞いたことがあっても、その役割を明確に答えられる消防職員はどれだけいるだろうか。東京消防庁狛江消防署は、この重要業務を若手職員に伝授すべく「伝令」マニュアルを作成した。その完成度の高いマニュアルを紹介しながら、かつてはベテラン職員しか就けなかった指揮隊の中の「伝令」という仕事の奥深さを紹介する。

投稿◎東京消防庁 狛江消防署 指揮隊 河野優作

構成・写真◎伊藤久巳

Jレスキュー2017年5月号掲載記事

(役職・階級・体制は取材当時のもの)

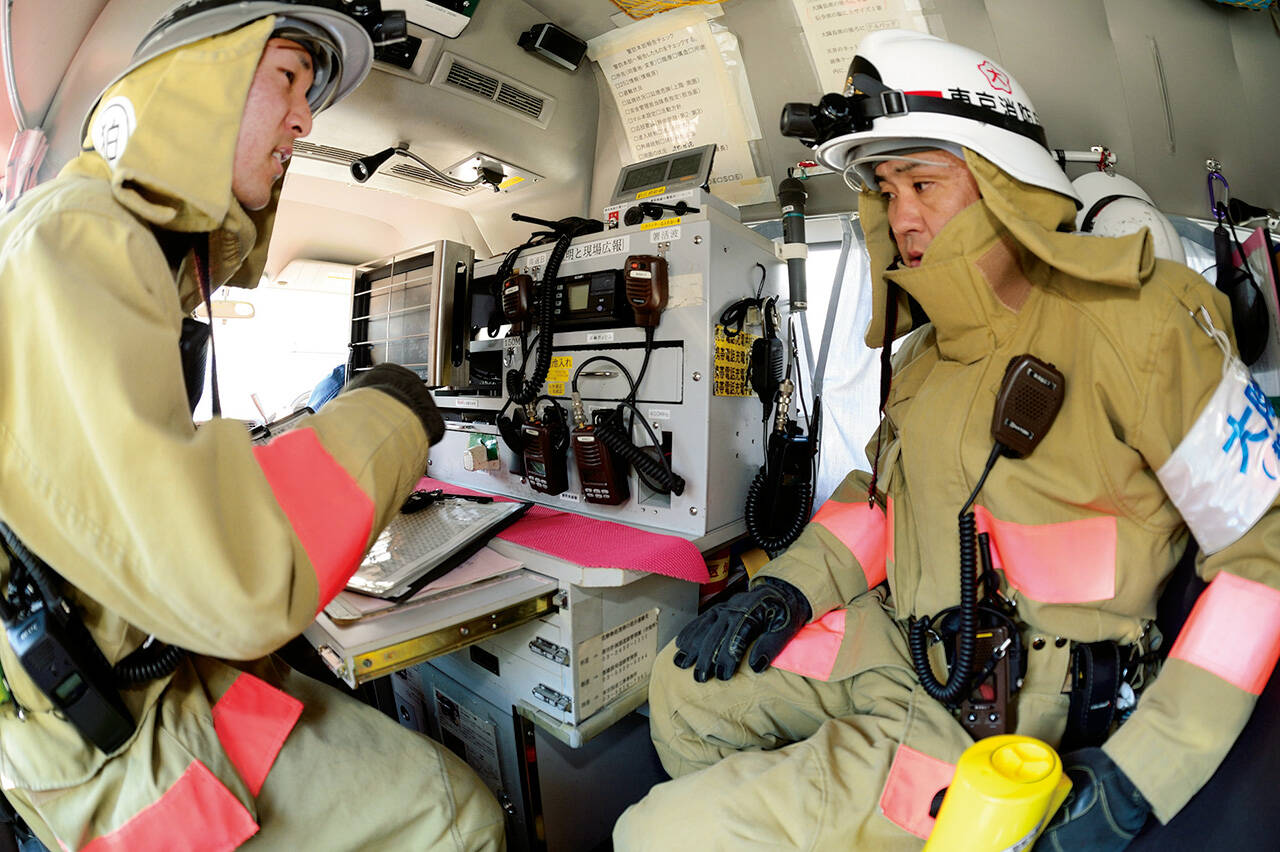

伝令は指揮隊の役割の一つ

「伝令」とは指揮隊の役割の一つで、大隊長を含む5名で指揮隊を編成する東京消防庁では、そのうちの1名に割り振られているが、1隊2名などで指揮隊を編成する本部では、明確な割り振りはないかもしれない。

東京消防庁のケースを例に挙げると、指揮隊は大隊長、指揮担当、情報担当、伝令、通信担当の5名から構成される。現場指揮責任者となる大隊長が実質的に指揮隊を統括するため、指揮隊のまとめ役は指揮担当となる。

なぜ今、伝令なのか?

一昔前、伝令職に就く職員は皆が大ベテランだった。階級も消防士長で、様々な災害現場を経験し、消防活動の裏の裏までを熟知したいわゆる猛者揃い。こうした伝令達は、その知識や経験もさることながら、大隊長の補佐だけに留まらず部隊運用にいたるまで大きな力を発揮していたことから、“第二の大隊長”と呼ばれていたものだ。

大量退職という時代の波が、消防署の警防態勢を大きく変えたことはいうまでもない。ポンプ隊員の多くは若年層の職員が占め、各級指揮者においても大幅に年齢層の若年化が見られる。この動きは当然のことながら指揮隊にもおよび、修了配置から間もない消防士が伝令を担当することも珍しくなくなった。女性消防官も伝令として多く指定されている。

若年層職員に対するOJTの推進はポンプ隊だけでなく、安全管理、事務処理など様々な分野で行われ、レベルアップが図られている。しかし指揮隊となると対象人数が少数なこと、また任務が特殊であることから、本部教養以外については指揮隊経験者からの直接的な教養や訓練しかないのが現状だ。

狛江消防署の伝令

東京消防庁の狛江消防署においては、2016年(平成28年)4月の人事異動に伴い、3名の伝令のうち2名が警防経験5年以下の職員(副士長)となった。またその2名は伝令職に就くのが今回が初めて。この3名とも住宅の延焼火災に出場した経験は10件もない。ポンプ隊としてもまだまだ経験不足と言えるレベルだ。伝令の役割の重要性を考えると、早期のレベルアップが急務であった。消防係では、どのようなOJTの方法が良いのかについて話し合いを持った。

伝令員へのアンケートの実施

まず3名に対して「伝令」についての意識調査を実施した。当事者達に伝令についてのイメージ等を直接聞いてみたかったのだ。また伝令という初めての職に就くにあたり、どんなことに不安を感じているのか等を知ることで、今後のOJTに活かそうと考えた。アンケートはシンプルにし、率直な意見を求めた。

【問1】は「伝令という職業のイメージ」を問うもので、主な回答例は次の通りだった。

・大隊長の命令をみんなに伝える。

・大隊長の右腕になる。

・大隊長の命令を伝達する。

・大隊長の付き人。

・現場で忙しそう。

・無線とかを使っていてカッコが良い。

大隊長の補佐役というイメージが非常に強いこと、また大隊長の下命等の伝達が主たる業務であると考えていることもわかった。

ただ伝令のイメージはあるものの抽象的な表現が多く、具体的にはほとんど良くわかっていないといった印象だ。その他に「伝令の役割は?」「伝令に必要な知識は何だと思うか」と実務的な質問を行ったが、やはり具体的な回答はあまり見られなかった。このことから、指揮隊員という職務の特異性が伺える。ポンプ隊を長年経験している人でも、いきなり指揮隊員はできないと言われている理由はここにあると思う。

最後には次の質問をした。

【問4】伝令として不安要素を3つ挙げてください。

回答は様々だが、次のような答えが多かった。

・色々な知識が足りないことへの不安

・無線運用に関する不安

・面積算定に関する不安

伝令が行う業務の全てに不安を抱えていることがわかる。ポンプ隊員としての経験が圧倒的に少ないうえ、知識や無線運用も初めてのことが多いので、若年の職員が伝令員になるということは、精神的にも大きな負荷となっているのだ。

次のページ:

今までにない教養資料の作成