Special

東京消防庁9HR 林野火災対応は頭脳戦だ!【後編】

【中編】の記事はコチラ

写真・文◎木下慎次(特記を除く)

Jレスキュー2025年3月号掲載記事

(部隊の編成や隊員の役職・階級は取材当時のもの)

※本訓練は山中での活動を中心とした内容であるためスーパーポンパーによる水利部署や送水といった項目は割愛し、現場直近の防火水槽(100立方メートル)に9HRの普通ポンプ車(大量放水仕様)が部署して送水を実施しているとの想定(仮想)で実施されている。

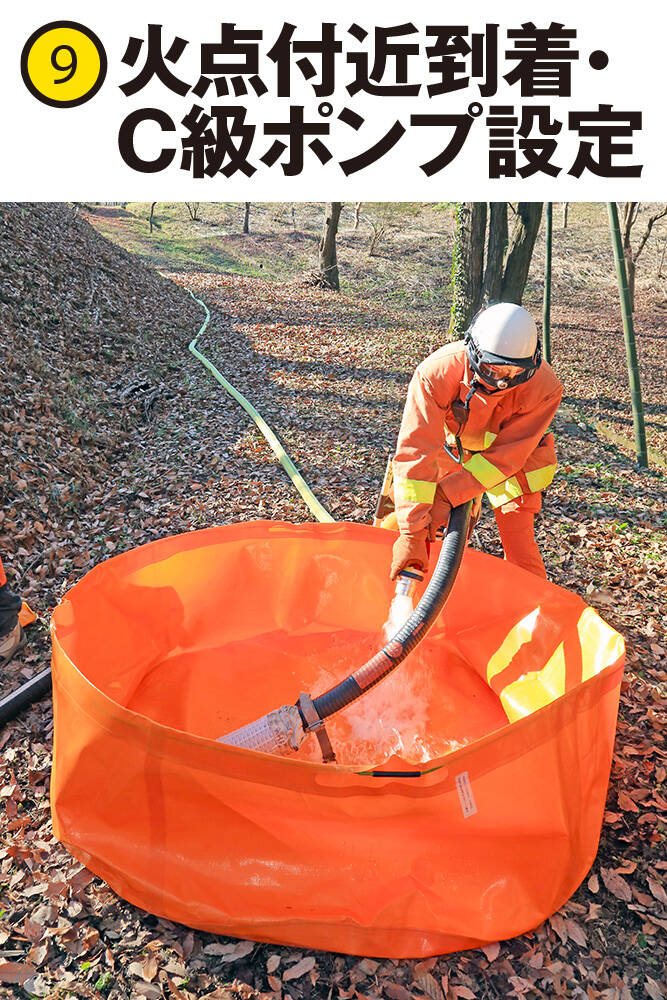

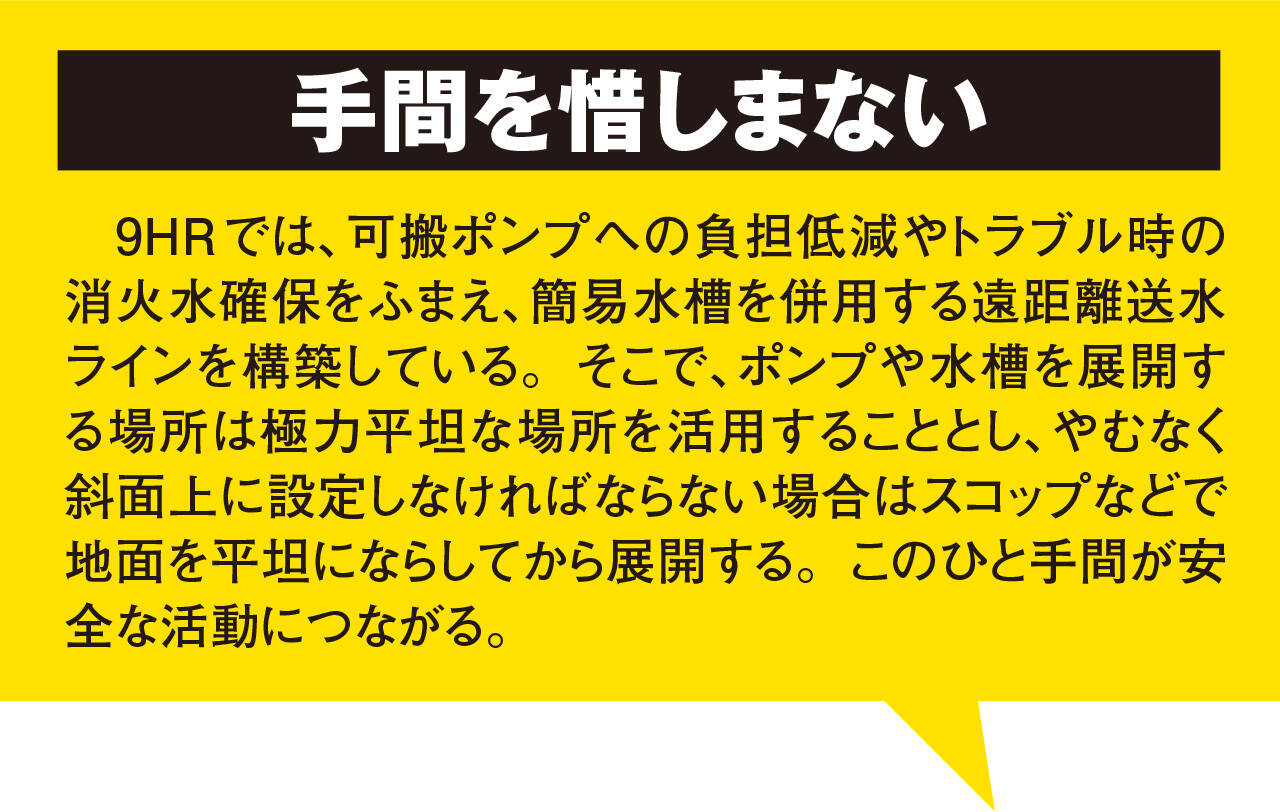

林野火災の特徴は、活動が長時間に及ぶこと、そして最大の武器である水、つまり水利がそばにないこと。活動のポイントは、いかに火点直近まで送水できるか、となる。そのために可搬ポンプの効果的な使い方、遠距離送水の技術など、あらゆる面で計算が求められ、計算された中での戦略的な活動が必要になる。

次のページ:

いよいよ消火活動を実施