Special

いつかは大津波がくると備えていた災害医療。その「いつか」は突然やってきた

医療の支援続々

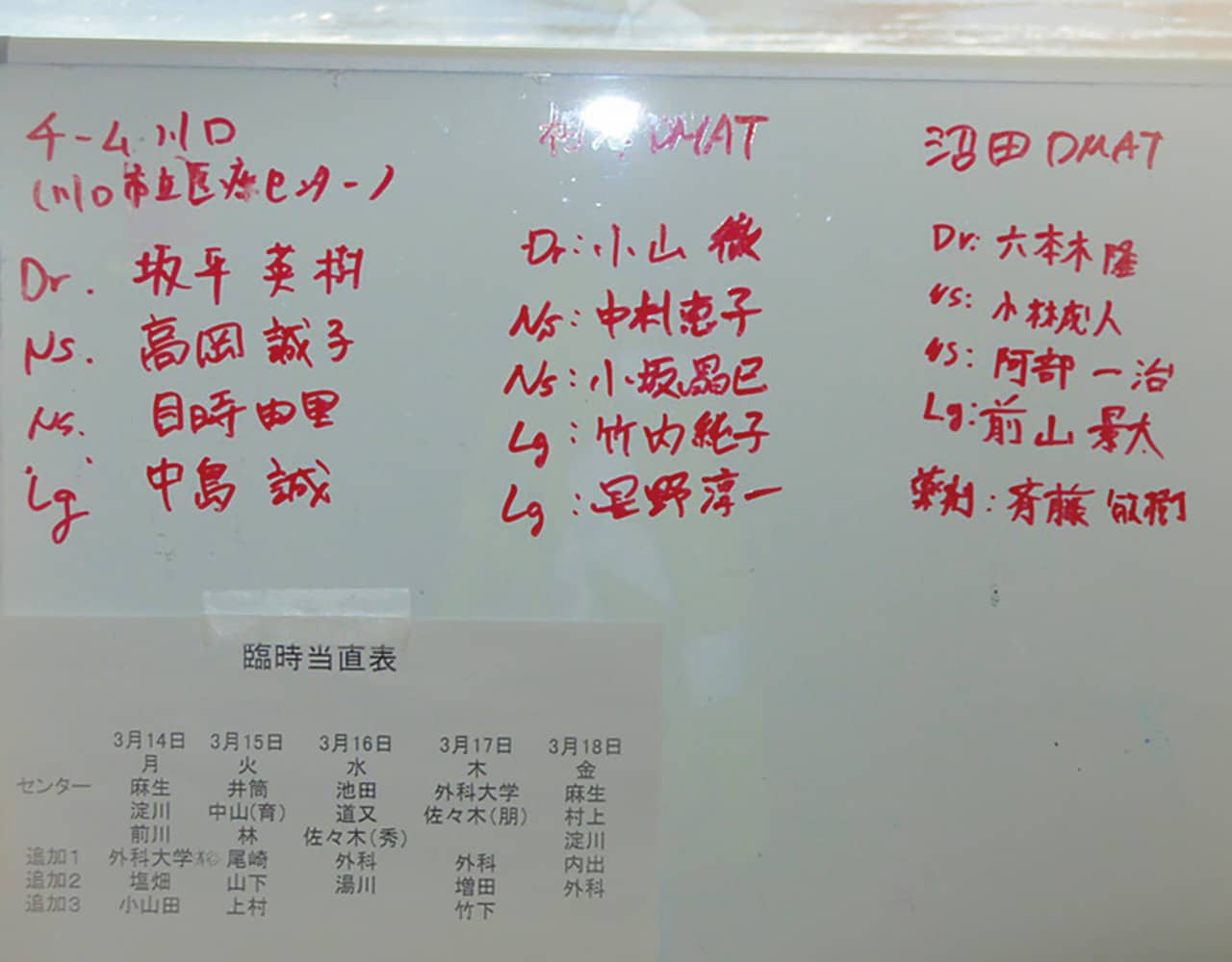

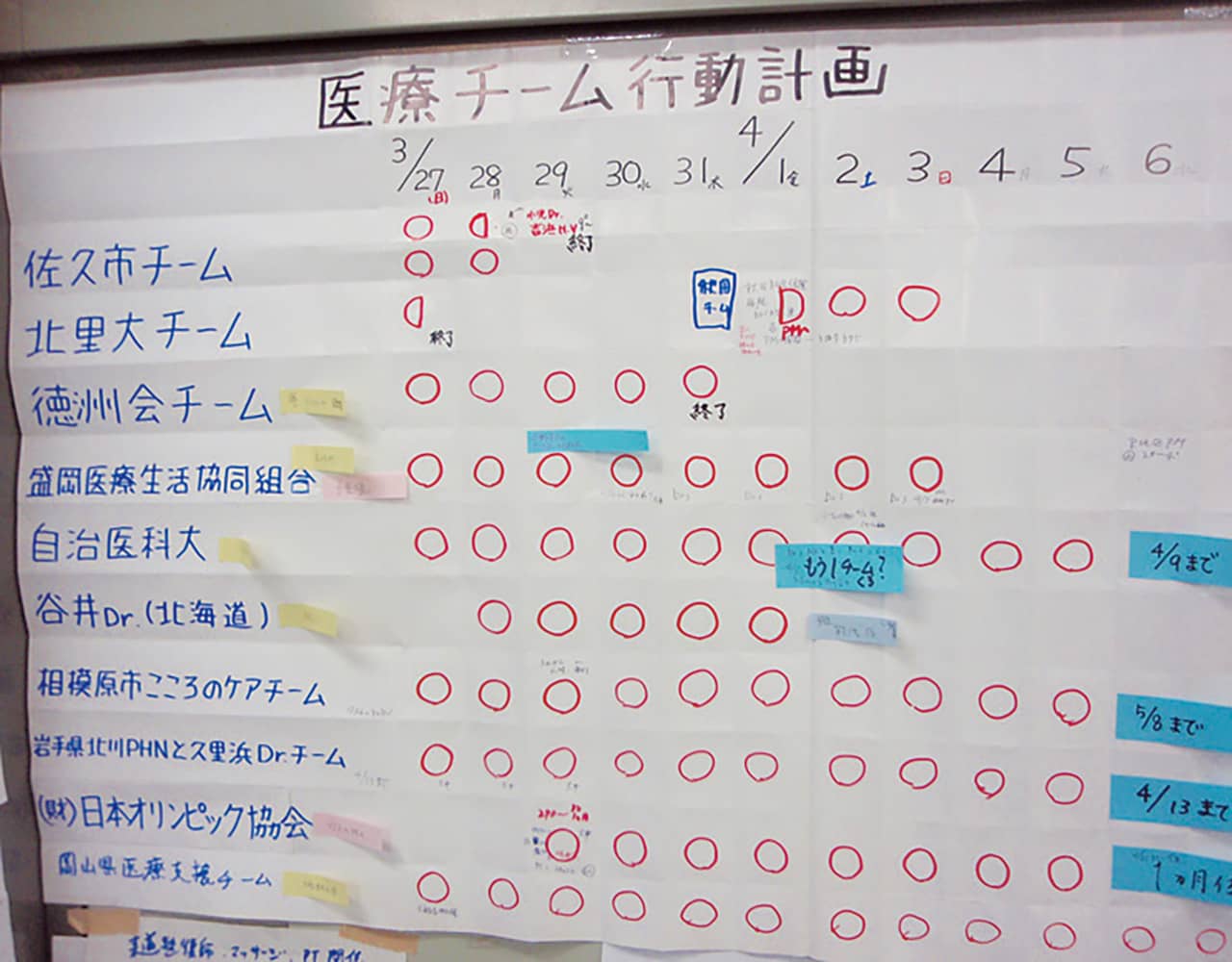

医療支援では、DMATが12日朝から入り始めたが、外傷患者は少ない。そこで、DMATには主に救命救急センターの応援に入ってもらった。救命救急センターのキャパを増やすのも重要な病院支援である。が、DMATがどんどん増えていくのに、急性期の患者は少ない。DMATは急性期対応の部隊であることから、発災3日目ではあるが徐々に撤収すべき時期かと判断し、山野目医師は立川のDMAT事務局に事情を話し撤収の許可を求めた。が、電話に出た医師は事情を聞き「これだけの大規模災害であるから急性期だけで撤収しては慢性期の医療チームにうまくバトンタッチできない。その間を穴埋めする方針を今たてているから撤収は少し待つように」と指示。そこで、山野目医師はDMATチームに県立大船渡病院が管轄する大船渡市・陸前高田市・住田町の孤立していそうな避難所の医療ニーズの情報収集に回ってもらうことにした。事務局サイドではその後、慢性期医療につなぐための応援としてしばらくの間DMATを派遣する方針を決め、3月22日に引き継ぎを終了させた。県立大船渡病院には最終的に計19チームが派遣され、避難所と救急センターの診療強化、ヘリの域内搬送などを担当。発災から不眠不休で働いていた医師、看護師らの大きな助けとなった。一方、病院や医師会、学会などが編成する医療救護班も次々に被災地に入り、避難所など地域の医療を支える主力として活動した。

被災地の医療スタッフ

被災時の病院のライフラインは日頃の備えが功を奏して完璧と言えるものだったが、唯一今後の課題を残したのが食料だ。患者については3日分の食料が常に用意されており問題はなかったが、職員分の備蓄はゼロだったため、当初は十分な食料がない中で不眠不休の活動を強いられた。しばらくして箱入りのカップラーメンが届いたり自己完結で活動するDMATからの差し入れなどがあったが、山野目医師自身は「私の場合、3、4日徹夜していてもアドレナリンが出ていたためか空腹を感じず、おかげで4キロ痩せられた」と笑う。

沿岸部に住んでいるスタッフにはアパートや自宅を失った人があり、病院内には50名ほどが宿泊して活動を続けた。病院ではスタッフ用の仮設住宅を病院裏手に急遽建設中だ。

もうひとつの災害医療

過去の災害医療を検証して山野目医師が今最も心配しているのが、心のケアの問題だ。阪神淡路大震災ではストレスフルな避難所からプライバシーの保てる仮設住宅に移ったのに、4年間で250人弱の人々が孤独死した。孤独死というと老人の一人暮らしのように思われがちだが、世代的には50代男性、40代男性、60代男性の順だった。家族を失い、仕事を失った大きな喪失感が、仮設住宅に入って一人になることで増幅。アルコールに依存して人との接触を絶つようになり、満足な食事をとらずに栄養不良になる。そうして肺炎を起こすなど体をこわしていった。

5月以降の災害医療の重点ポイントは、こうした事例を再び出さないことだ。そのためには被災者の状況をきちんと把握して、長い時間をかけてメンタル面でのケアを続けていく努力が必要で、被災地の医師として、とにかく心のケアチームの長期的な応援活動を働きかけていかなければ、と思っている。

次のページ:

救急車で来る! ヘリで来る!