Special

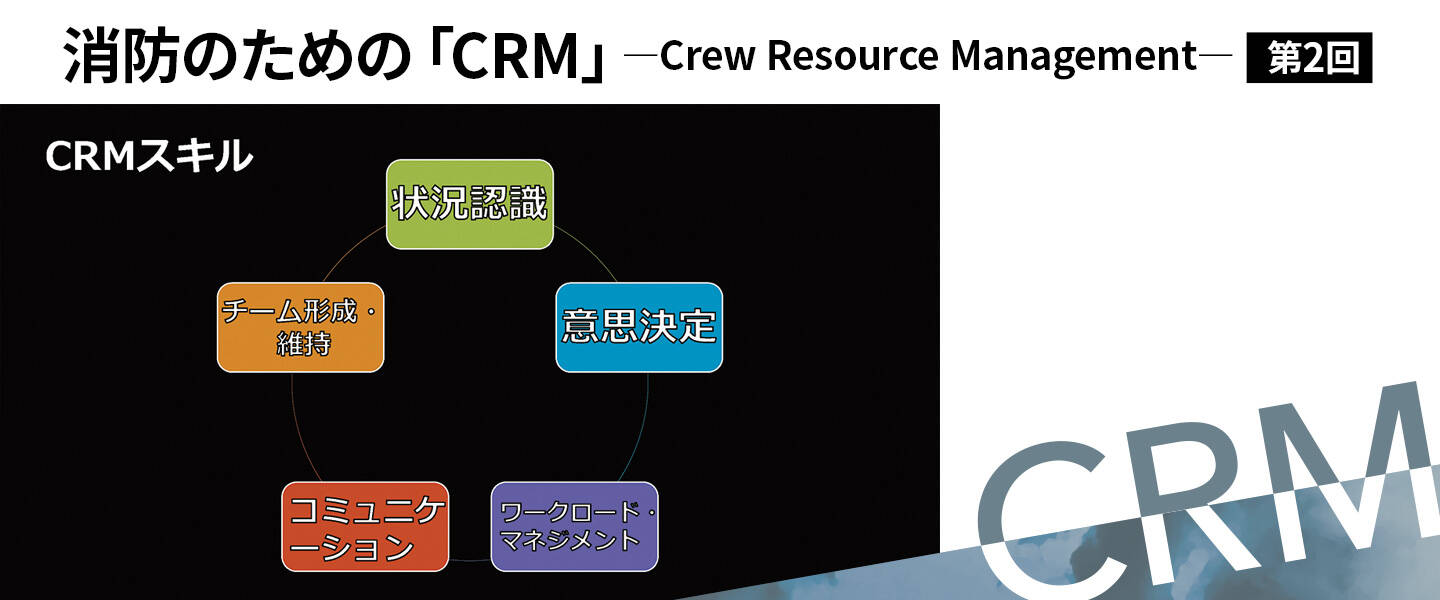

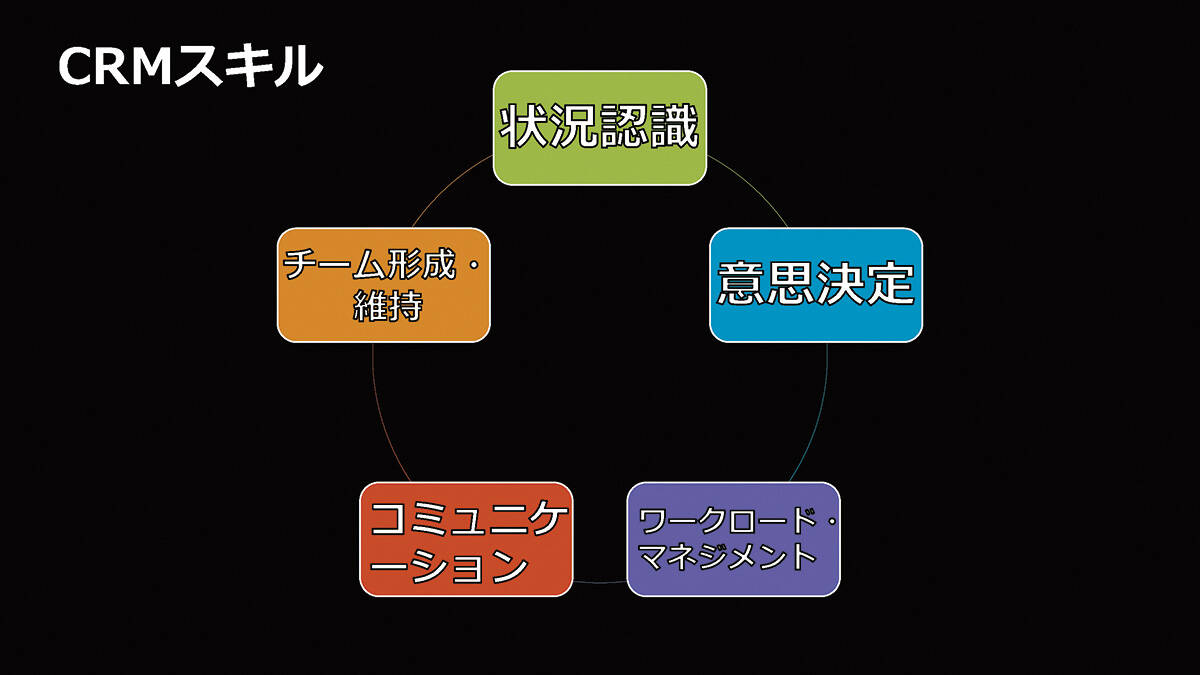

消防のための「CRM」第2回

「意思決定」と「ワークロードマネジメント」

意思決定・ワークロードマネジメント

Jレスキュー2022年9月号掲載記事

前回(第1回)の記事はコチラ

〇〇しにくい、を無くすための意思決定とは

前回から始まった、これからの安全管理「CRM」。

航空業界で生まれたこの安全マネジメントの概念は確実に今後の消防業界の安全管理に影響を及ぼします。

第2回目の今回は、「意思決定」と「ワークロードマネジメント」についてです。

前回の「状況認識」では、「人間は一つの事にしか注意を向けられない」、「人間はどんなに頑張ってもミスをする」という人間の脳の限界や心理特性などの観点から、「にくい」を無くす等の、根本的にミスをしないような環境を整えるという対策などを紹介しました。では、このような人間の状況認識能力を踏まえた上で、私たちはどのような「意思決定」をしていけばいいのでしょうか?

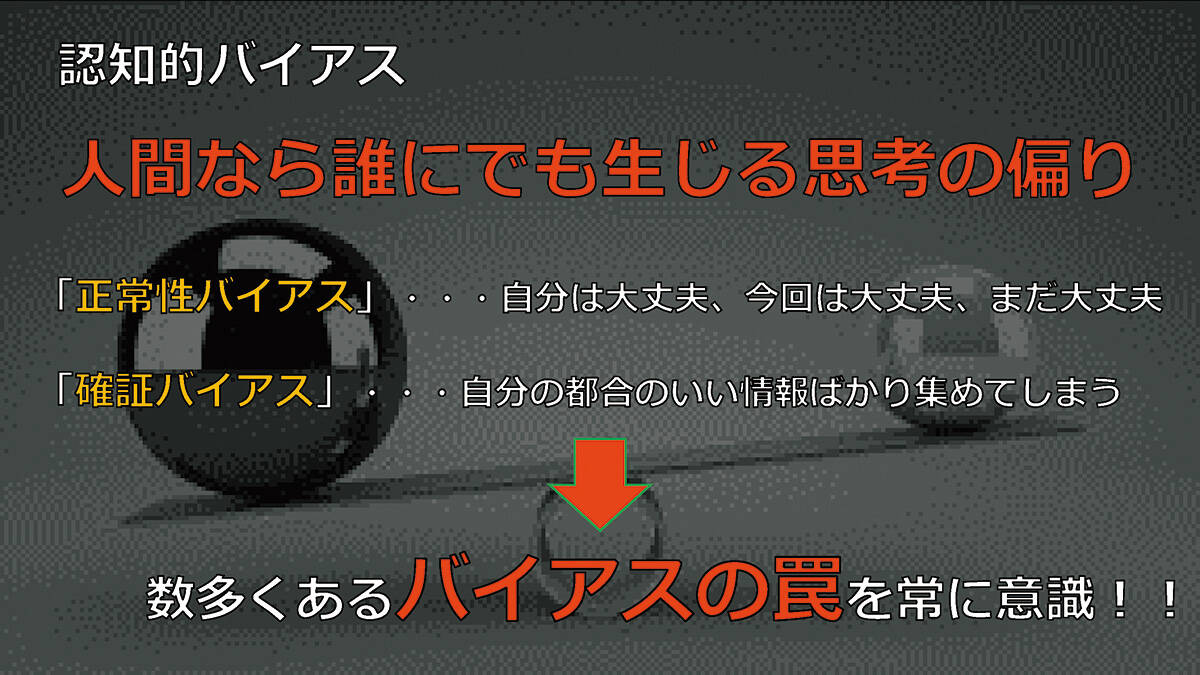

「意思決定」を邪魔するバイアスの存在を知る

現代の災害は複雑多様化し、消防業界に求められる災害対応能力は年々大きくなってきています。瞬時に多くの要件を勘案して多数の判断を下していかなければならない災害現場において、「安全で効率的な活動」を実施していくためには、活動方針等における最適な意思決定が必要になってきます。その意思決定の邪魔をしてくるのが「認知バイアス」というものになります。

認知バイアスとは、「人間なら誰にでも生じる思考の偏り」というものです。バイアスは約170種類もありますが、このうち代表的なバイアスが「正常性バイアス」と「確証バイアス」です。

まず正常性バイアスとは、多少の異常事態が起こっても、それを正常の範囲内としてとらえ、心を平静に保とうとする働きのことです。近年、頻繁に発生している豪雨災害や洪水の災害で、最後まで避難することなく、家の中に取り残され、ヘリコプターでピックアップ救助されている方などは、「今までにこんな経験ないから、今回も大丈夫だろう」という正常性バイアスが働き、逃げ遅れている方々です。

次に、確証バイアスとは自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するため、自分にとって都合のいい情報ばかりを集めてしまう、あるいは自分の都合のいい情報となるように解釈を捻じ曲げてしまうというバイアスになります。

私たちは、こういったバイアスの罠にいとも簡単に陥ってしまい、ミスや事故を起こしてしまうため、訓練や現場活動などでは、先入観や固定観念にとらわれないよう、常にバイアスを意識しながら活動を行うことが必要になります。

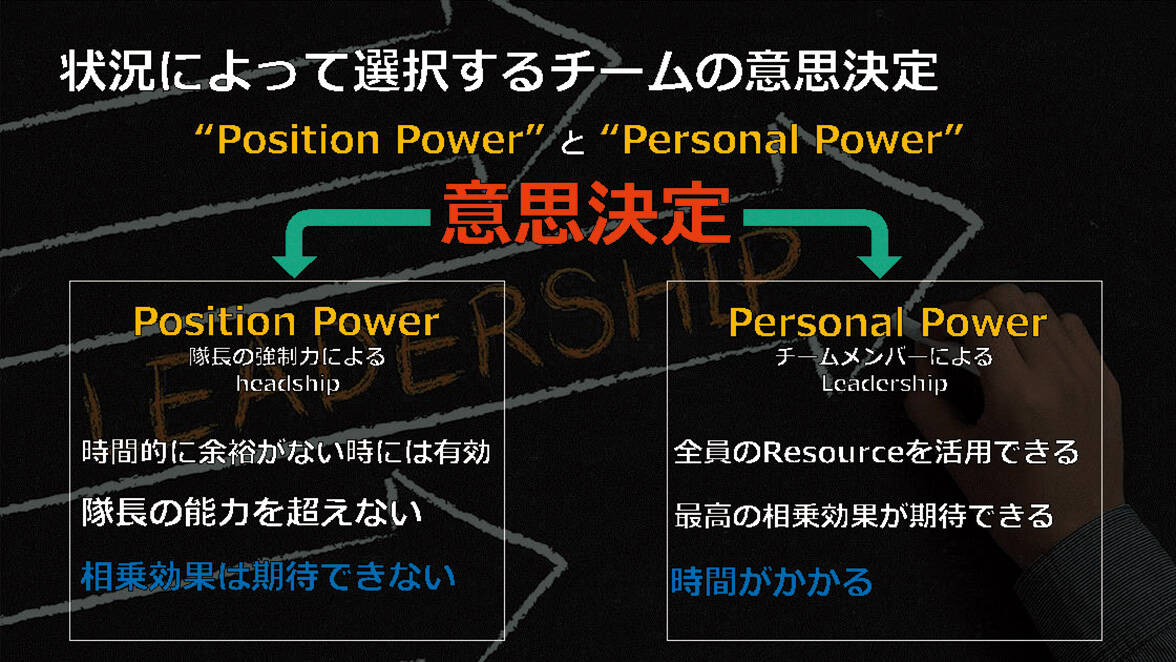

これらの認知バイアスを踏まえ、活動方針等、安全性の高い意思決定を行うためには、「ポジションパワー」と「パーソナルパワー」というものの使い分けが必要になってきます。私たちの現場活動では、瞬時に判断して行動しなければならない場合と、そうではない場合があります。瞬時に判断して行動しなければならない場合は、一分一秒の遅れがチームへの危険を招いてしまいますので、隊長の強制力による「ポジションパワー」というものを発揮して意思決定をした方が安全で効率的な活動ができます。対して、少しでも時間に余裕があるのであれば、隊員の意見も広く取り入れて、チーム全体で意思決定を行う「パーソナルパワー」というものを発揮した方が安全で効率的な活動ができます。

どちらのパワーを選択して活動するのか、最良の選択をすることが安全面に関して、その後の活動に大きく影響を及ぼすこととなります。

「ワークロードマネジメント」の 必要性

続いてワークロードマネジメントについてです。「ワークロード」とは、直訳すると「作業量」という意味になります。この分野では、隊員一人ひとりの作業量の観点から安全性を考えていきます。

安全に大きく影響する局面下(現場活動)においては、次の4つの要因から人間はエラーあるいはミスをしやすくなります。

- タイムプレッシャー(時間的要因)の影響

- 段取りの悪さの影響

- ミスを犯しやすい魔の3Hの影響

- ストレスの影響

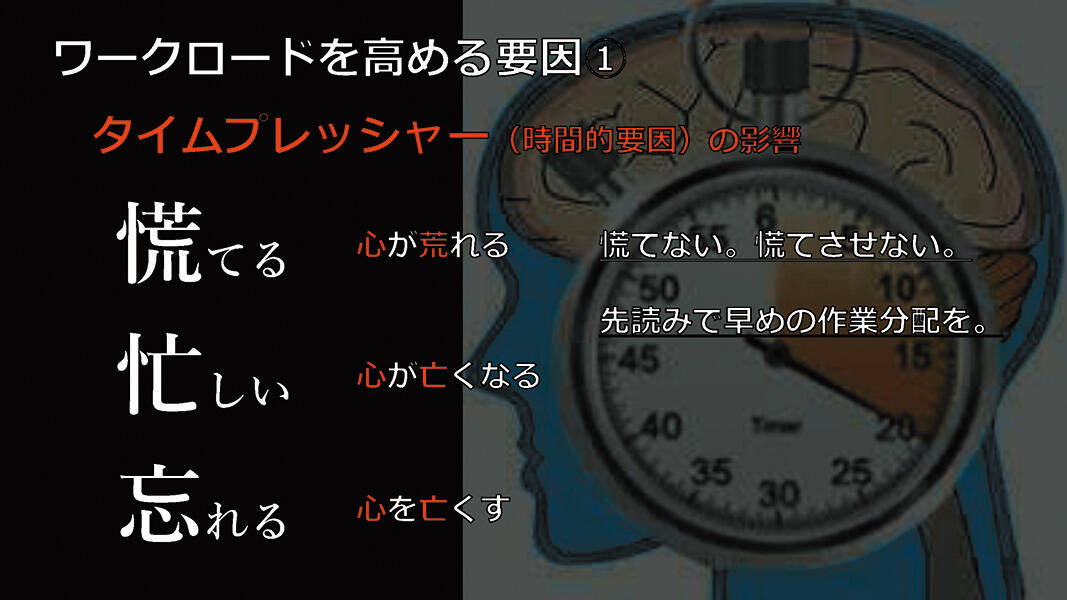

1. タイムプレッシャー(時間的要因)の影響

まずは「タイムプレッシャー(時間的要因)」についてです。

航空業界は特に時間にシビアな業界になります。燃料が切れれば墜落に至ってしまうため、常に時間との闘いになります。捜索救助活動事案では、残燃料や天候の影響などから、数分で活動を完結しなければならない場合もあり、隊員一人ひとりに時間的なプレッシャーが掛かります。こういったタイムプレッシャーの状況下では、人間は慌ててしまったり、隊員間の連携が上手くいかなかったりと、ミスをするリスクが高まります。例えば、私たち地上活動隊で言えば、ロープの結索なんかがいい例です。通常、何も考えずにできるロープの結索ですが、そこに「お前急げ! 早くやれ!!」などと急かされると急に手元が狂って、一発でできなかったという経験をされた方はいらっしゃいませんでしょうか? これがタイムプレッシャーの影響です。

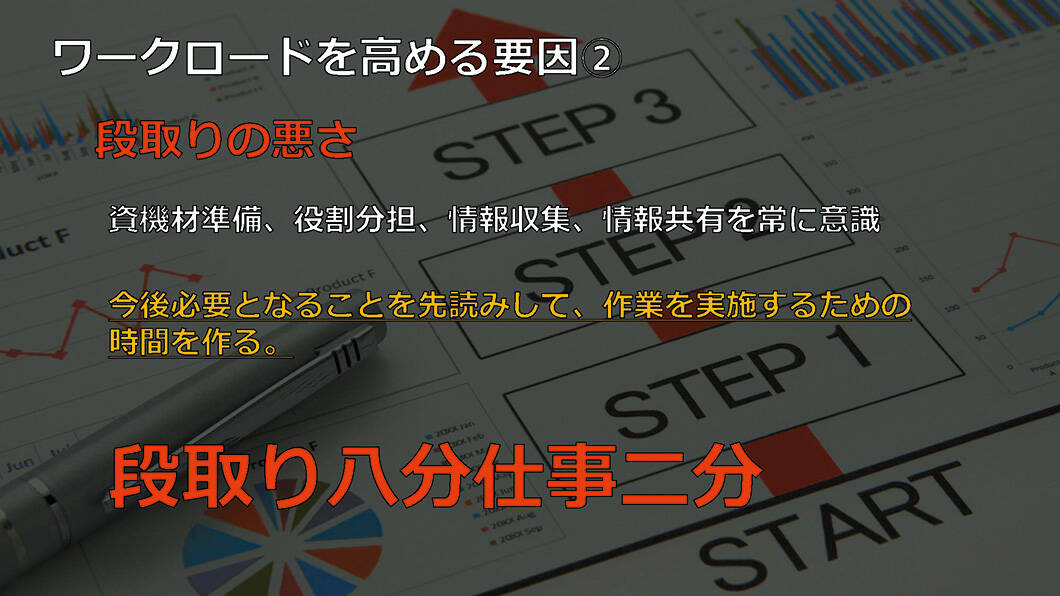

2. 段取りの悪さの影響

この世の中には、「段取り八分仕事二分」という言葉もあるように、事前にどれだけ準備ができるかによってその後の活動に大きく影響を及ぼしてしまいます。その準備というのも、資機材・役割分担・情報の収集・情報の共有など様々なものが当てはまります。ここが疎かになってしまうと、その後の活動がどんどん後手に回ってしまって、思いどおりに活動を進められなかったり、ミスあるいは事故を起こすリスクが高まってしまいます。

また、先ほどのタイムプレッシャーも重なることによって、さらに状況が悪くなり、自分たちの活動がどんどん劣勢に立たされてしまいます。

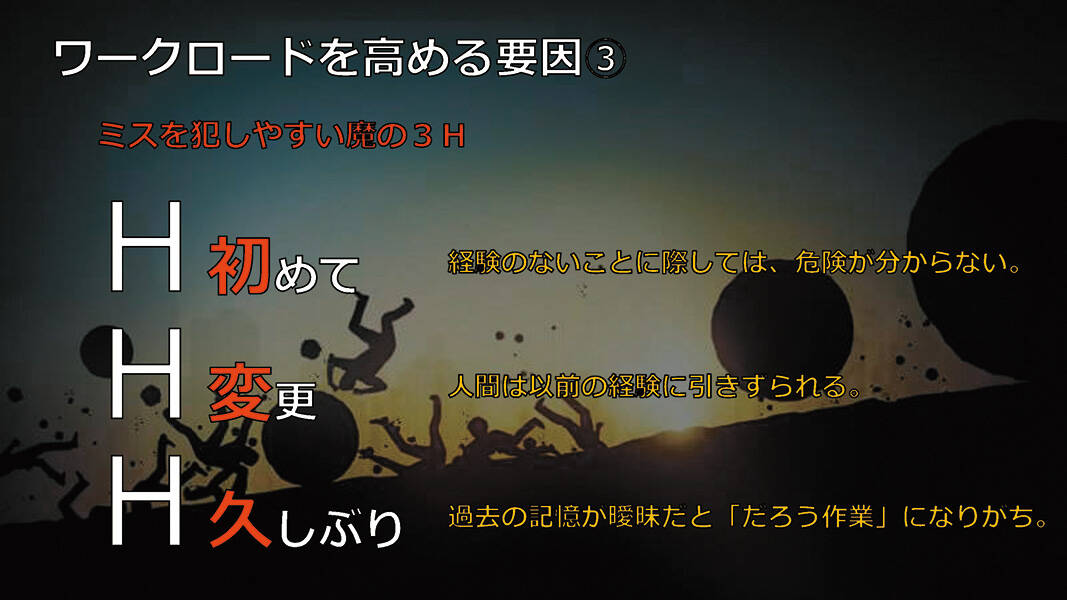

3. ミスを犯しやすい魔の3Hの影響

ワークロードを高める要因には、「ミスを犯しやすい魔の3H」というものもあります。それがこの「初めて」「変更」「久しぶり」の3つです。

「初めて」については、そもそも経験がないことに関しては危険が分からないため、ミスをするリスクが高くなりますし、「変更」については、人間は過去の経験に引きずられがちになるため、こういった部分からミスが起きがちになります。さらに、「久しぶり」に関しては、過去の経験が曖昧になっているため、だろう作業になりがちになり、ミスが出やすくなったりします。

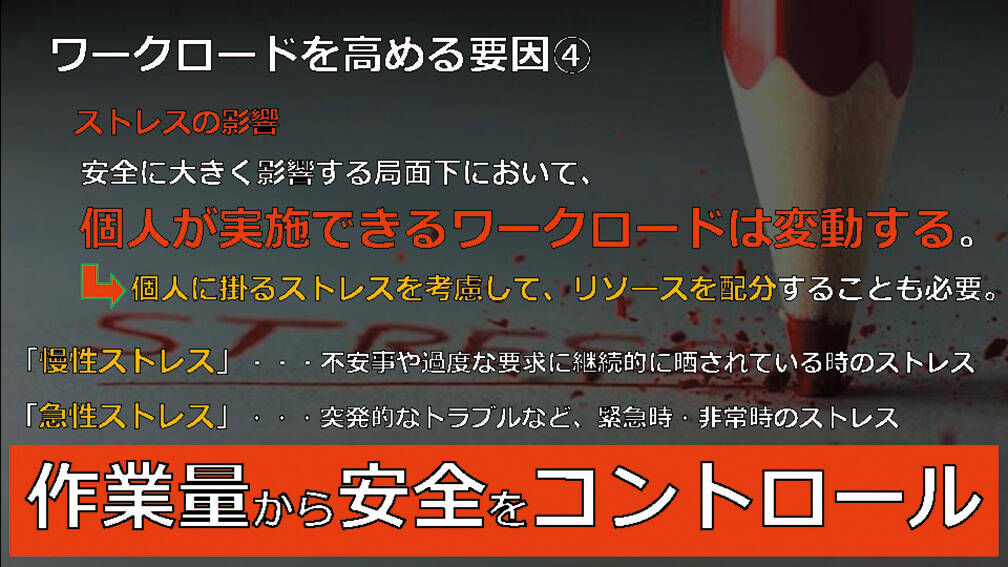

4. ストレスの影響

現場活動などの、安全に大きく影響する局面下においては、実は隊員一人ひとりのワークロードはその事案事案、その時々で変動していると言われています。例えば、訓練ではちゃんとできているのに、いざ現場活動になると、頭が真っ白になり、訓練と同じことをしているにも関わらず、上手くできなかったという経験はありませんでしょうか? そこには、慢性ストレスや急性ストレスが関与している可能性があります。

慢性ストレスについては、事務が多忙すぎる、あるいは仕事以外のプライベートに問題を抱えてしまい、災害活動に影響を及ぼしてしまったり、急性ストレスに関しては、現場到着直前に軽微な物損事故を起こしてしまったり等、ストレスの影響によって、隊員のキャパシティーは変動します。

これら4つのワークロードを高める要因を考慮した上で、チームのリーダーあるいは隊長に関しては、作業量の観点から、隊員一人ひとりのワークロードをマネジメント(コントロール)することにより、安全性を高めるというのも一つの方法になります。

このような形で、消防業界の安全管理を人的要因の観点から見つめ直し、今後の安全管理に繋げていこうというこのシリーズ。次回は「コミュニケーション」と「チーム形成・維持」についてお伝えします。

上樂 航富山県東部消防組合消防本部

富山県出身、昭和62年12月23日生

平成22年4月 魚津市消防本部消防吏員拝命 救助隊兼消防隊

平成25年4月 富山県東部消防組合魚津消防署 救急隊

平成28年4月 富山県東部消防組合魚津消防署 特別救助隊兼消防隊

平成29年4月 富山県消防防災航空隊派遣

令和2年4月 富山県東部消防組合魚津消防署 特別救助隊兼消防隊

令和4年4月 富山県東部消防組合消防本部 消防隊兼救急隊

上樂氏のInstagram

CRMを含む安全管理に関して、消防学校での講義やオンライン等を通しての職場研修会や個人的な勉強会を開催しております。令和4年6月現在、120回を超えるオンライン勉強会を開催し、4000名を超える消防職員の方にご参加いただきました。気になる方はお気軽にお問合せください。