Report

選抜隊が集結しPA連携の活動技術を審査

東京消防庁 第八消防方面本部

東京消防庁第八消防方面本部は、2025年(令和7年)6月26・27日に当方面本部訓練において「方面救急訓練効果確認」を実施した。

写真・文◎伊藤久巳

出場指令で想定開始

救急隊には無線同時指令

東京消防庁第八消防方面本部では令和7年6月26・27日の2日間、第八消防方面本部訓練場において「方面救急訓練効果確認」を実施した。第八消防方面管内に配置する15の各消防署から選抜された救急隊、消防隊のペアがPA連携として出場し、救急活動に当たるというもの。同管内には全部で50隊(うちデイタイム1隊)の救急隊が配置されており、49隊各部(147隊+デイタイム1隊)の計148隊と同所属の消防隊(第1小隊または第2小隊)から15のペアが選抜されたことになる。

想定の概要は以下のとおりに設定された。

「62歳、男性。救急要請の少し前に胸のあたりが痛み出し病院に行こうとしたが、急に苦しみだして、『もう無理だから救急車を呼んでくれ』と言われて反応がなくなった。息子が救急要請。心肺停止の目撃あり」

この想定に対する審査重点項目として、

・質の高い心肺蘇生

・現場滞在時間の短縮を意識した行動

・適切な継続観察要領

・消防隊から救急隊への引き継ぎ要領

・救命効果を向上させる効果的なPA連携

が挙げられ、その内容は実際の現場を見据えて詳細に決められている。

救急隊は家族に電話で口頭指導

消防隊が先着しAEDで除細動も実施

「訓練PA連携、国分寺救急、国分寺2特命出場。救急隊は無線同時指令。○○市○○町○丁目○番○号、○○団地201号室、急病人。男性意識なし。通報は家族男性から。覚知○○時○○分。終わり」

訓練は出場指令から開始され、指令の終わりとともに計時が開始される。この指令内容からもわかるように、救急隊については帰署途上の無線指令、消防隊は署所からの出場を想定している。以下、活動内容の詳細を見ていきたい(活動内容はすべて出場隊に任されているため、以下の内容は多くの出場隊が実施したものを記述)。

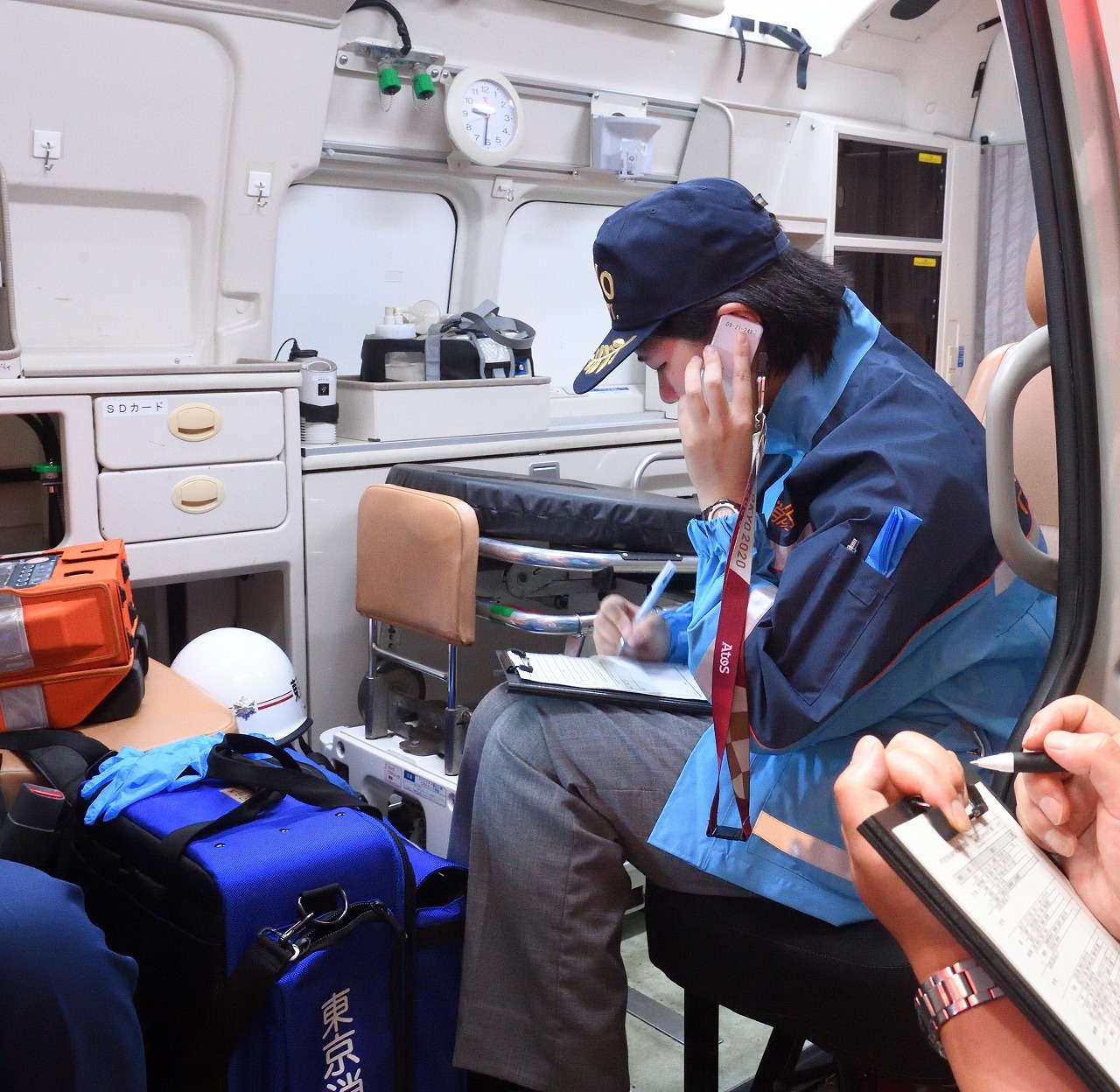

救急隊3名、消防隊4名の隊員はそれぞれ出場指令とともに行動を開始。消防隊は第1小隊長または第2小隊長と機関員が管内の地図を確認し、1番員、2番員とともに乗車し、署所を出場(実際には車両は部署位置に固定)。救急隊は直ちに指令番地に向かって緊急走行を開始するとともに、1番員がその後の情報から得た通報者の電話番号に電話し、バイスタンダーでもある通報者の男性に発症状況の把握、口頭指導を開始する。これにより、傷病者はレベル300(意識なし)、CPA(心肺停止)状態にあること、傷病者には高血圧の既往症があることが判明し、直ちにその電話で胸骨圧迫の指導を開始する。

計時開始から40秒後、消防隊が現着、活動開始。ポンプ車から第1小隊長または第2小隊長以下計3名が救急資器材を持って指令番地の団地屋外階段を昇り、201号室で傷病者(ダミーにはセーブマンプロを使用)に接触。直ちに容態観察を開始し、傷病者の息子から胸骨圧迫によるCPR(心肺蘇生)措置を交代する。傷病者にAEDのパッドを装着すると、心電図解析の結果、通電のメッセージがあり、除細動を実施するも傷病者は依然として心肺停止状態のまま。残りの救急資器材を持って機関員が201号室に到着し、CPRを2番員と交代していた隊もあった。

次のページ:

通報現場に消防隊が到着。PA連携が開始される。