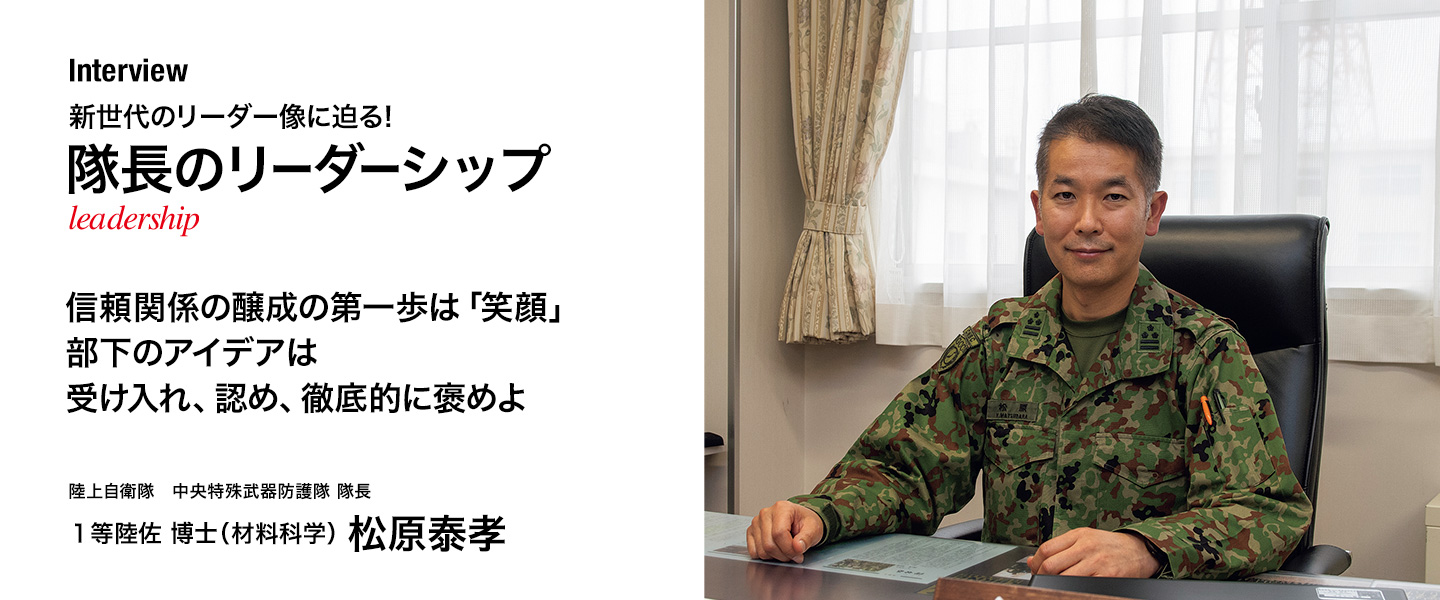

松原泰孝 Yasutaka Matsubara

Yasutaka Matsubara 陸上自衛隊 中央特殊武器防護隊 隊長 1等陸佐 博士(材料科学)

Interview

「隊長のリーダーシップ」インタビュー05

松原泰孝

自分で考えたことは受け入れ、褒めて、採用する

2つ目の要望事項は「もっと良くなる方法を考える」。

「若い隊員はいろんな発想、知恵があり、いろんなものを自作する。自発的に考えて動いた、その芽は摘んではいけない。工夫で何とかしようという発想は、官品でやるという防衛省の方針とは違うが、彼らの努力を無駄にせず、認めてあげなければならない。その根底には、もっと上手く対処しよう、もっと強くなろう、もっと早くできるようになろうという志がある。命令だけでなく、自分で考えてやったことについては徹底的に褒めている。それが強い応用力になるからだ。特にCBRN事故、テロ災害は、現場に行ったら何が何だかわからない、想像もつかない世界だと思う。その現場で、上から言われたことしかできなかったら、おそらく動けなくなってしまう」

「現場で応用的な発想が出るかどうかは、普段の思考法による。だから、部下にはいつも『自分で考えるんだよ、言われたことだけやっているのではダメなんだよ』と言い続ける。出来たことに対しては認めて採用する。それをやり続けたから、今は何も言わずともアイデアが次々と出てくる」

3つめは、活動中の死傷事故が絶対に起きないように、安全管理をしっかりするようにということだ。

プッシュ型指揮に変えるCBRNレスキューへの意識改革

「今、中特防が取り組んでいるオペレーションが「CBRNレスキュー」である。複数の機関が連携して対処する現場での自衛隊の関わり方も変わろうとしている。市民を狙ったCBRNテロ災害が発生した場合、現場指揮は初動対応を行っている消防が担う。そこに後から駆けつける我々は、指示を待つ御用聞きであってはならない。CBRNに関する知識も最新の装備も有している。我々ができること、やるべきこと、やりたいことを積極的に提案し、その許可を得る、いわゆるプッシュ型の調整でなければならないと考え、今まさに取り組んでいるところである。毎年、消防、警察と行っている合同訓練では、前進指揮所、現地調整所それぞれ消防の隣に自衛隊も指揮所を設営し、消防の方式に倣って一枚の指揮盤に情報を書き込み、互いが得た情報をすり合わせできるようにしている」

「自衛隊に派遣要請が入り、中央特殊武器防護隊をはじめ自衛隊の化学科部隊の機能が期待されるCBRN災害とはどのような現場なのか。それは消防、警察だけでは対処不可能な事態、すなわち要救助者が数百・数千人単位で発生している現場となる。もし国家的行事があり、そこでテロ大災害が発生したとき、自衛隊はどんなオペレーションをしたら役に立つのか。真剣に考えた時に、現状の体制に危機感しかなかった」

歴史ある大組織において、既存のやり方を変えようとすることは、けっして容易ではないはず。実際はどうだったのか伺った。

「一番難しかったのが、隊員の意識改革。若い隊員は頭も柔軟で切り替えも早いが、何十年も同じことをやってきた古手の陸曹の意識を変えるのには苦労した。伝え方が難しく、個々の特性に合わせて伝え方や話し方を変えている。一方、隊長という立場から全体に向けて話をする機会が多いが、その場合には毎回、同じ言葉を繰り返した。これがジワジワ浸透し、今では要望事項の3つは誰に聞いても空で出てくる。また、四半期ごとに精神教育というものが設けられているが、この名称を『勉強会』と改名し、年齢、階級の垣根を超えた意見交換を行っている。部隊の意識改革の取り組みを行っている今が、まさに自分がリーダーシップを発揮している時といえるかもしれない」

松原には、隊長としての覚悟もある。それは、どんなに力を尽くして話しても部下に伝わらなかったとき、それは自分の責任であると考えること。リーダーは責任を取ることが一番の仕事であり、自分の考えが伝わらないと怒ることは、自分の責任から逃げていることを意味する。これを自身の苦い経験からの戒めとして自分に言い聞かせている。

松原が最初にリーダーとして勤務したのは留萌駐屯地(北海道)の第26普通科連隊。そこで小銃小隊長を務めた。当時、部下ができないのは部下のせいと考えていた松原は苦しみ、後に振り返って反省し、次に隊長になった時は同じ轍は踏まないと心に誓った。

次のページ:

有事に真価を発揮する、尊敬すべき先輩の背中