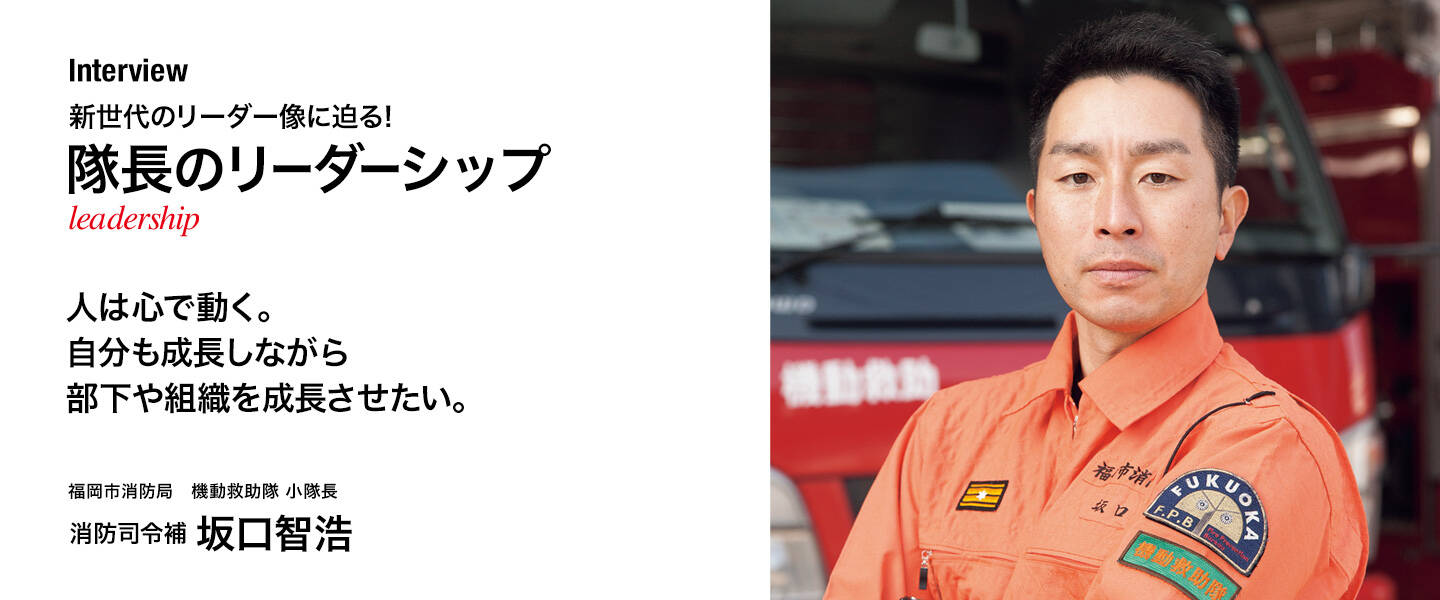

坂口智浩 Tomohiro Sakaguchi

Tomohiro Sakaguchi 福岡市消防局 機動救助隊 小隊長 消防司令補

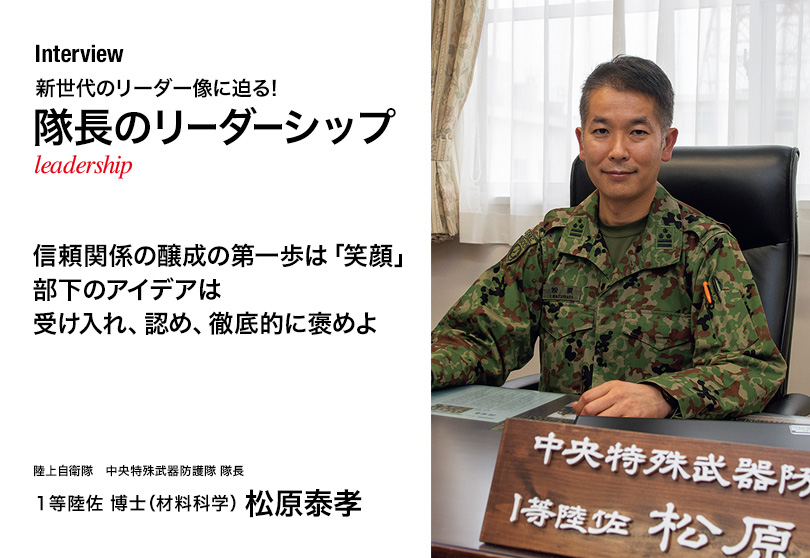

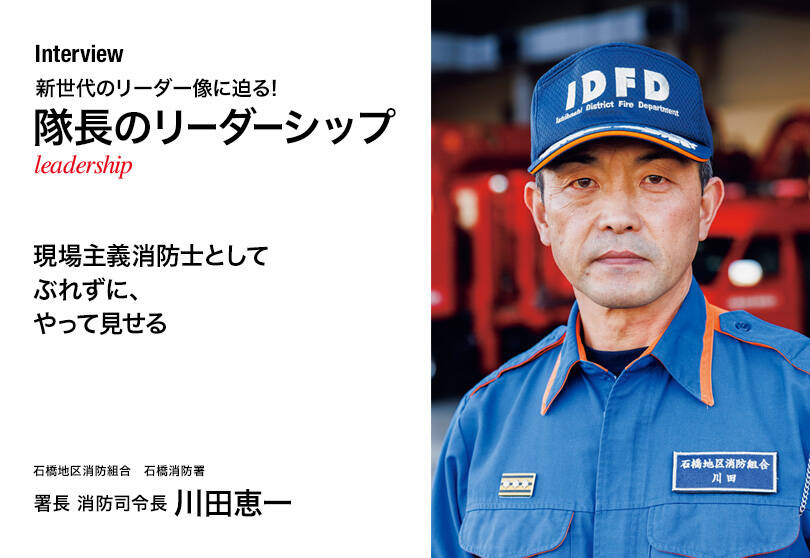

Interview

「隊長のリーダーシップ」インタビュー03

坂口智浩

現場到着時に勝負は決まっている

新時代の隊長にもとめられているリーダーシップとは?

それは、「判断力」と「決断力」を持っているリーダー。加えて現場の隊長には究極の場面で判断できる「瞬発力」も必要だ。例えば、救助活動中に火にまかれた、救助活動中に現場の状況が変わった等、要救助者だけでなく隊員も命に関わる場合、隊員を守ることも必要になる。その時にどう指示を出し、いかに自分が責任を取るか、そうした究極の場面での答えもあらかじめ持っておくべきだと思っている。

モットーとしていることは、「現場に到着した時には、すでに勝負は決まっている」という考え。教科書と現場はイコールではなく、現場は試す場でもない。消防は「準備(がすべて)の会社」。現場に着いてからあれこれしようとしても後手に回る。気持ちの面での覚悟も含め、災害に対してあらゆる手段で準備し、どれだけ準備したかで勝負が決まるという実感がある。現在のチームは救助経験が豊富な隊員が集まった精鋭部隊。「その方法は、こういうときには、できなくないですか」「そげんなったらどうするか?」と、それぞれの過去の経験や知識をすり合わせて様々な想定ができて、とても頼りになる隊員ばかりで助かっている。

そんな隊員達から吸収することも多い。自分の知らない知識・技術を持っている隊員もいる中で、自分の役割は、部下の意見を聞くこと。「坂口なら聞いてくれる」と思わせるために、常日頃から聞く姿勢を持っておき、24時間の勤務時間中も常に隊員の目に入る場所にいて、情報が入りやすいポジションにいることを意識し、自分から情報を取りに行くアンテナを張っておく。若手の心をつかむのは簡単なようで難しく、かといって若手に迎合するのではなく、柔軟な考えを持ちながらもブレずにいることを理想としている。

今は情報を集めようと思えばインターネットで何でも調べられたりと、情報過多の時代。その中で正しい情報を精査する力も必要だし、福岡市の救助に必要なもの、自分達に取り入れられる知識・技術はどれなのか、所属の組織で隊として現場活動に生かさないと意味がないという本質を見失わず、できるできないを精査することも肝心だと思う。

継承しつつ変えていく

救助の知識・技術は、継承していくべき部分もあれば、時代とともに淘汰される部分もある。昔は誰もがやっていたことだったとしても、現在の理屈に合わない危険な慣習は、誰かが勇気を持って変えていかないといけない。先人が築き上げた伝統と技術を継承していきながらも、上を動かし下を引き連れ、時代の変化に遅れをとらずに変えていくのが、自分達世代に課された役割なのではと感じている。

私の周辺にも「上が変わらない限り変わらんね」と言う人も少なくないが、それは災害対応を放棄したのと同じではないだろうか。私は、組織へのアプローチは災害と似ていると思っている。災害は常に理不尽であり、その理不尽な状況下で限りある人的資源と資機材でどう対応するかを考えていく。組織においても、業務や訓練内容、他の職員について文句を言うばかりではなく、頭を使って、今の状況でどう変えていけるのかを考えなければ、現場で災害に対して文句を言っているのと同じこと。

新しい方法を取り入れたり、何かを変えようとすると、当然反対意見が出てくる。「また坂口が」と揶揄されることもあるが、そうした声によって実際に自分に足りなかった部分にも気づかされる。隊が一丸となるには、反対意見、少数意見にも耳を傾ける必要があって、その上でどう納得してもらえるかを考えている。そのためには、隊員としっかりコミュニケーションをとり、納得させられるだけの知識・経験・思想を持っていなければいけないと思っている。

現在、現場にこだわっているのは、小隊長として隊員と直に接する中で育成することができるから。自分の経験を踏まえて隊員を育てることに面白さ、やりがいも感じている。福岡市の救助隊を一気に大きく変えることはできないが、いま隊員を育てることで種をまき、最初は点だったものが線になり面になり、育てた隊員らが各持ち場で花を咲かせた時に組織が時代に合わせて大きく変わることができると考えている。いつまでもこのポジションにとどまることはできないが、小隊長でいる間に自分の持っているものをしっかり隊員に伝え、種をまいていきたい。

先輩、後輩、家族へ感謝と恩返し

長年救助に携わってきた中で、常にあるのは感謝。休日も研修に通い、救助隊を離れた際にも救助への熱意を持ち続けられたのは家族の理解と応援があったから。自分の意見を聞いてくれる上司がいたからこそ、組織の中で折れないでやってこられたと思う。小隊長になってからついて来てくれている隊員や、救助に不可欠な車両や資機材にも感謝の気持ちを持って任務に臨んでいる。

自分が指導する立場になったからこそ、厳しくご指導いただいた先輩方への感謝の気持ちは大きい。自分が成長することで、先輩方や組織、家族への恩返しをしていきたいと強く思っている。また理想に近づこうとする中で、福岡市という組織の規模や事案数など、自分が恵まれた環境にあると気づいた。他都市には、そういう環境にないけれど同じような気持ちを持っている仲間も大勢いる。だからこそ福岡市の救助はもっと上を目指していき、牽引していく力を付けなければならない。もちろん福岡市の救助隊である以上、市民に還元していくことが第一だが、高みを目指す意識も持っておくべきではないかと思う。

都市部では建物事故や火災、交通事故などが多く、大規模な災害は少ない。災害が減少し、多くを経験できなくなっているからこそ、他都市の災害を追体験することで経験値を高めることが重要だ。大きな災害が起きてからでは遅い。変える努力を惜しまず、求められたときにしっかりと期待に応える準備をしておきたい。

発足から4年の機動救助隊はまだまだ発展途上。多くの可能性を秘めていると思っている。目指すは日本一の救助部隊。消防本位の自己満足な活動にならないよう常に要救助者への思いやりを持ちながら、成長する努力を続けてこれからの機動救助隊を築き上げていきたい。

坂口智浩福岡市消防局 機動救助隊 小隊長 消防司令補

1981年(昭和56年)生まれ。2004年(平成16年)4月消防士拝命。警防隊、救急隊、救急課、署指導係を経験しながら、通算13年にわたり救助隊として活躍。2012年(平成24年)7月の九州北部豪雨では福岡県八女市へ、2020年(令和2年)7月の熊本豪雨災害では熊本県芦北町へ派遣され救助活動に参加。令和2年4月から現職。