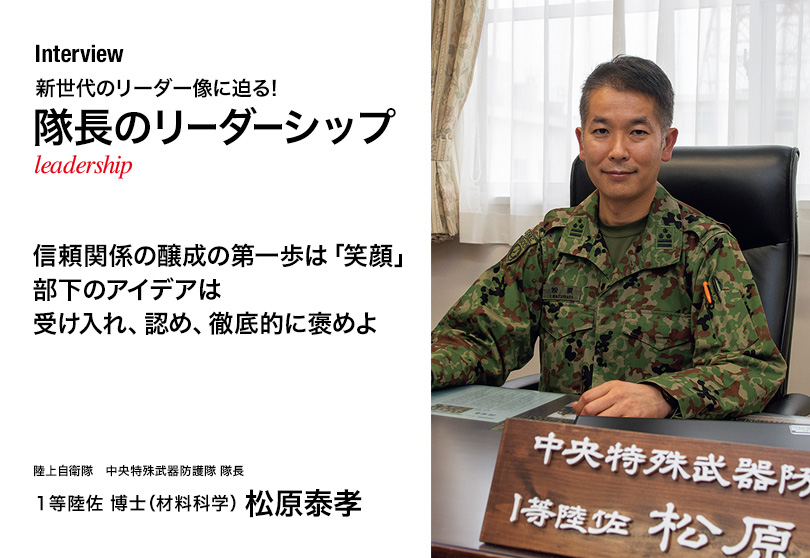

坂口智浩 Tomohiro Sakaguchi

Tomohiro Sakaguchi 福岡市消防局 機動救助隊 小隊長 消防司令補

Interview

「隊長のリーダーシップ」インタビュー03

坂口智浩

レスキュー隊の小隊長は、これからの消防を担うニューリーダーとなる隊長だ。福岡市消防局という全国の代表的消防本部において、新しい時代の消防に求められるもの、福岡市に必要なものは何かを模索し、若手育成に取り組む坂口隊長に話を聴いた。

文◎相馬由理

写真◎濱田陽守

Jレスキュー2022年3月号掲載記事

階級・所属は取材当時のもの

人は心で動く。自分も成長しながら部下や組織を成長させたい。

異動になるも熱意で救助隊へ復帰

機動救助隊は、福岡市消防局の本部直轄救助隊として2018年(平成30年)4月に発足。特別高度救助隊であり「ハイパーレスキューFUKUOKA」とも呼ばれ、主な活動区域は福岡市内の都市部となる。部隊編成は中隊長1名、消防司令補である小隊長5名、消防士長5名の11名からなる2部隊制で、坂口智浩消防司令補はその小隊長を務める。

大学では経済を専攻し、周囲が金融関係や商社を目指す中、ネクタイを締めて働く自分がイメージできなかった。小さい頃に見た消防隊員への漠然とした憧れから、消防の試験を受けた。

本部研修や警防隊を経て、救助隊に入隊。当初は厳しい指導に付いて行くのに必死だった。3年半活動した後、日勤へ異動になった。休みの日などを活用して、外にも目を向け、全国の消防が参加する研修に参加し始めるようになった。

最初に参加したのは、都市型捜索救助活動と言われるUSAR(Urban Search and Rescue)研修。そこでは、当時の消防局ではまだ取り組んでいなかった技術や知識を学び、刺激を受けた。また、他都市ではどういうやり方をしているか、どういう資機材を持っているかなど、県外の隊員と交流を持てたことで、全国の消防から福岡市消防局がどのように見られているのかにも気づかされた。

そうした研修で得た内容や現場復帰の希望を上司に伝え、救助への熱意を訴え続け、1年で救助隊への復帰を果たした。

熱意の差、押しつけでは伝わらない

隊員復帰後も、いろいろな研修、自主勉強会に参加した。こうした活動は、自分の週休を使っての自費参加のため、他の隊員に「こういう研修に行こうや」と声をかけてもなかなか一緒に参加する人はいなかった。けれども坂口は、そこで得た知識・技術を福岡消防の救助隊に伝えることは「俺しかできん」、これは自分の使命だと思っていた。

新たに吸収したことは、「これは帰ったらすぐ伝えないかん」とフィードバックしたが、必ずしもよい反応が返ってくるわけではなかった。必死になって伝えれば伝えるほど、熱意の差を感じた。現行の活動要領を変えること、新しい技術を取り入れることに対して、組織を納得させて浸透させることの難しさに直面した。そこから学んだのは、「自分が伝えたいから全部伝えようとするのは自己満足でしかない。1を聞かれたら10を伝えるのではなく、1を聞かれたら1で答え、相手が興味をもって追加で質問してきたら、少しずつ伝えればよい。まずは気づきを得てもらう方が人は動く」ということだった。

「きっかけ作り」と「気づき」で心を動かす

小隊長として隊員へ指導する中でも、きっかけ作りと気づきが重要だと考えている。

「人は心で動く。消防士も人だ」

そんな思いから、どうやって隊員の能力が伸びるきっかけ作りをするかを常に考えて指導にあたっている。

自分の頃は「先輩が白と言ったら黒も白たい」という土壌でやってきた。救助隊である以上、知識も技術も人並み以上に持っておかなければ人は助けられない。そのために厳しい指導は必要だ。だが今は時代も教育も違う。「救助隊だから皆がこうあるべき」という固定観念にとらわれず、厳しさの中にも「成長したい」と心動かせる言葉や、メリハリをつけることも大切だ。

自分が子供をもって、子育てをしていく中で特にそう感じるようになった。必ずしも救助のことに限らず、何か自信になるようなものを見つけることが、個人が伸びていくには大事だととらえている。

「今の若手世代と自分たちは違うというのは日々感じている。今の子は、何を学ぶにしても、根拠、理由を求める。隊員から『なぜこうするんですか?』『別のやり方ではダメなんですか?』と理由を問われることが年々増えてきた。それに対していざ説明しようとすると、私が彼らと同じ新人の頃は直感で動いていたので自分でも勉強しないと説明できない。だから勉強しなおして数値を示すなどして理論的に説明している。部下を納得させられるだけの知識を持っておかなければならないというのも、自分が勉強を続ける動機の一つになっている」

結局、消防に大事なのは「チーム力」。たとえ、ひとりの能力がどんなに突出して高くても、団結力がなければ救助はできない。各々のよさを伸ばして、チーム力を上げることが救助には必須である。ふだんの訓練で重点を置いているのは、個々の得手不得手を考慮したチームの動きであり、それが小隊長の役目だと考えている。

隊員達には「良い、正しいと思うものをどんどん吸収してくれ」と常に言っている。自分のようになって欲しいとは思っていない。自分も色々な先輩方からよいと思うものを吸収してきた。隊員にはそれぞれの経験もあり考え方もある。自分から少しでも何か吸収して持ち帰って欲しいという気持ちでいる。

次のページ:

現場到着時に勝負は決まっている