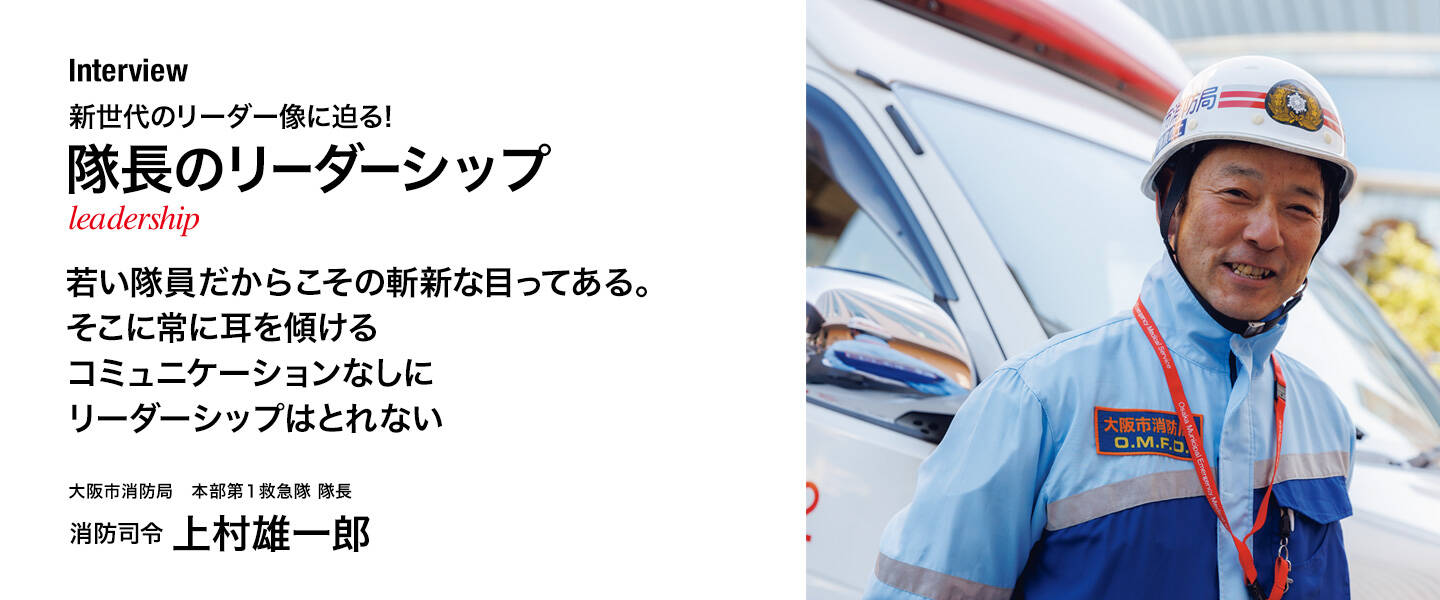

上村雄一郎 Yuichiro Uemura

Yuichiro Uemura 大阪市消防局 本部第1救急隊 隊長 消防司令

Interview

「隊長のリーダーシップ」インタビュー02

上村雄一郎

わずかな時間に空気を読んで判断する、救急は非常に繊細な仕事

救急車を呼ぶと誰しもすぐに病院に連れて行ってくれると思っている。しかし、実際には観察して判断し、搬送先の病院を決めるという“手続き”が必要だ。搬送先が決まるまで、もちろん救急車を動かすことはない。大阪のような都市部は救急搬送の要請も多く、すぐに病院が決まらないことも珍しくない。ただ、患者やその家族は「早く行ってくれ」と急かす。ここでうまく対応できるかどうか。隊長の腕の見せ所だ。

「ご家族への説明、そして時には同意を求めなければいけないこともある。救急車を呼ぶ、それはご家族にとっては一生に一度あるかないかの大事件。どうしてもぼくらは経験を積んでいくと慣れが出てしまうが、それではダメで、きっちり的確に情報を簡潔に伝えないといけない。言葉ひとつ、表情ひとつで怒らせてしまうこともある。だからわずかな時間で空気を読んで対応する。繊細な仕事ですよね……、正直、楽しい仕事ではない。こういうところは、消火隊と救急隊の大きな違いじゃないだろうか」

当然、隊長は家族対応だけでなく病院とのやりとり、さらに隊員への処置の指示もしなければならない。そのやりとりに焦りを見せれば、搬送される人や家族に不安を抱かせてしまう。

「隊員への指示も同じ。僕の若い頃は結構厳しくて、『早よせい!』って怒鳴られたり。でもそれじゃダメ。だって若い子はどうやれば早くできるかわからないのだから、怒ったって焦るだけ。『あれをこうやってこうすれば早くできるから』と具体的に指示をしないと。それには自分がちゃんと理解していなきゃできないし、どういう風に言えば理解してくれるタイプなのかを把握しておかないと」

上村が「コミュニケーションがないとリーダーシップはとれない」と言うにはこうした理由がある。1日中、家族よりも共に時間を過ごす隊長と2人の隊員。上村は「若い子であっても絶対に否定はしないで耳を傾ける」と話す。それは頼れる上司としての包容力という部分もあるが、何より若い隊員の意見にも仕事を円滑に進めるためのヒントがあると思っているからだ。

「若い隊員だからこその斬新な目ってあるんだよ。そこに常に耳を傾ける。それが大前提。ぼくも若いときは頭ごなしで怒られてきたけど、それだとその時は反省してもそれだけでなかなか響かない。萎縮してしまうこともあるし。だから、相手が常に水を吸収できるスポンジのような状況になっているような環境を作ることを心がけている」

いま、上村のもとで働く橋口と冨吉は、ともに経験豊富なベテラン救急隊員。本部救急隊は機動部隊であると同時に各署所属の救急隊に対する指導も担う立場だからだ。そのため、今ではほとんど指導したり指示をする場面はないという。

「指示をしなくてもきちんとやってくれますからね。逆にぼくが心配されています。ご家族への説明にしても、『さっきのあれはダメですよ』なんて怒られたりして(笑)」

「何かあった時」を想定して 備える“チーム・上村”

西成消防署で隊長としての経験を積んだ上村は、その後中央消防署、西消防署を経て2020年の春から本部救急隊の勤務になった。以来、約1年半にわたってコロナ対応の最前線を担った。

大阪市消防局には70台の救急車が配備されている。そのすべてが出払うようなことは、これまでほとんどなかったという。熱中症が多い夏の季節に花火大会などのイベントが重なると、稀に残り1台まで追い込まれることはあった。コロナ禍では対応可能な救急車台数が残りわずかという状況が増えた。上村が本部救急隊を率いてからの1年半は、まさにそういう例のない状況であった。

そしてこの10月から、本部救急隊の体制に変更があった。橋口・冨吉との3人の組み合わせは変わらないが、いま上村らが現場に出ることはほとんどないという。

「これまで2台体制だった本部救急隊を3台体制にして、そのうち1台は通常通りの運用、もう1台は日勤帯のみの運用、そしてもう1台は大阪市内に動ける救急車がなくなってどうしようもないというときに動き、そのぶん教育的な役割を担う。それが我々の本部第1救急隊。日勤の1台が各署の救急隊員の教育などを実際に担うので、僕らは教育の計画などを立てていく」

大阪市消防局ではコロナによる殉職者も出た。そうした事態を再び招かないために、より徹底した教育や訓練を行える体制を整えた。その根幹を担うのが、上村たち。つまり、上村はこれまでどおりの隊のリーダーであると同時に、大阪市消防局の救急隊全体にも目を配る立場にもなった。

そんな上村に、救急隊長としてのリーダーのあるべき姿について、最後に聞いた。

「救急隊はずっと同じ3人で過ごす。だから、どの隊長も3人の中でのリーダーシップは取れていると思う。でも、大きな事故や災害が起きると何台もの救急車が出る。そのときに、全体を管理する救急中隊長としての役割が求められる。そこで普段一緒に仕事をしていない隊も含めていかにリーダーシップを取れるか。そこが大事だと思う」

そのために必要なのは、いつもどんなときでも「何かあったらどうするか」を想定して仕事をすることだ。高速道路上での事故現場で負傷者を搬送した場合、病院に送り届けてよかったよかった、では済ませない。もしこの現場で多重事故が起きた場合はどのような体制を取ればいいのかを絶えず考える。上村にも実際に似たような経験があった。

「高速道路で多重事故があって、先着した救急隊から『渋滞がひどくてたどり着けない、時間がかかる』と。そこで、中央分離帯の塀が低いことを思い出して、反対車線に救急車を停めて救護できないかと考えた。現場にちょうどパトカーがいたので、実際に反対車線から対応できた。これはうまく機転が利いたなと自分でも思っている」

普段は3人一組で動く救急隊。だから救急隊長は3人の中のリーダーだがそれだけではない。家族や病院の対応、多数傷病者事案などでの中隊長としての指揮など、リーダーシップが求められる場面は少なくない。過酷な現場であればあるほどシビアになってくるだろう。普段から、いかにそうした場面を想定して準備ができているか。それが、若い隊員たちを率いて的確な指揮を取ることにつながるのだ。

2022年、まだまだコロナ禍の終わりは見えない。ただでさえ、普段から救急要請の絶えない大都市・大阪。しばらく現場に出ていないという上村だが、きっと現場にかり出される機会も出てくるだろう。そのときのため、庁舎内でのデスクワークの中でも3人のチームワークを高めることを忘れない。取材中も笑いの絶えない“チーム・上村”。この関係性を築き上げることこそが、リーダーとしての真価なのかもしれない(了・令和3年11月末取材)。

上村雄一郎大阪市消防局 本部第1救急隊 隊長 消防司令

1968年(昭和43年)生まれ。1987年(昭和62年)10月、水上消防署船艇隊拝命。船艇隊で経験を積み、城東消防署で消火隊、救助隊を経験して救急隊に。2000年(平成12年)に救急救命士資格を取得。2008年(平成20年)から消防学校の教官を6年務め、出場件数の多い西成消防署で隊長を経験し、中央消防署、西消防署を経て2020年(令和2年)4月より本部第2救急隊の隊長として就任し、組織改正により2021年(令和3年)10月から本部第1救急隊の隊長。主な災害対応に、1988年(昭和63年)大阪港に寄港中だった当時ソビエト連邦の旅客船「プリアムーリエ号」の火災事故対応、2021年(令和3年)12月北区ビル火災(死者26名)がある。