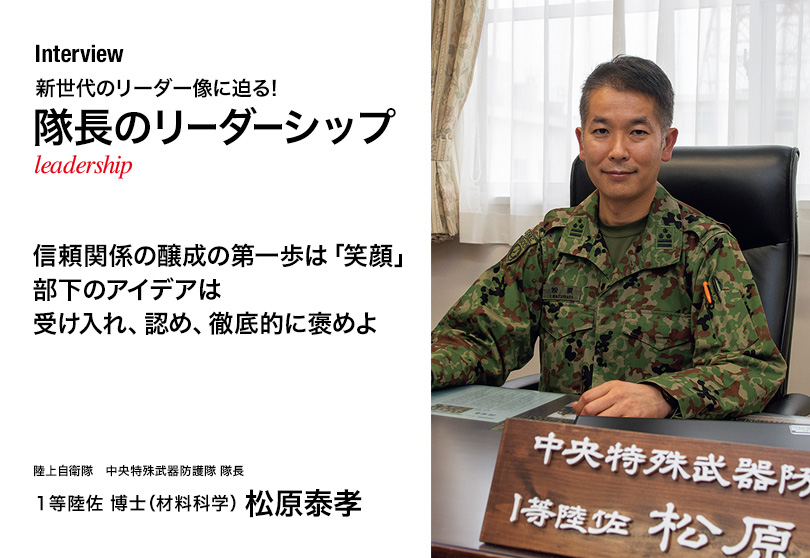

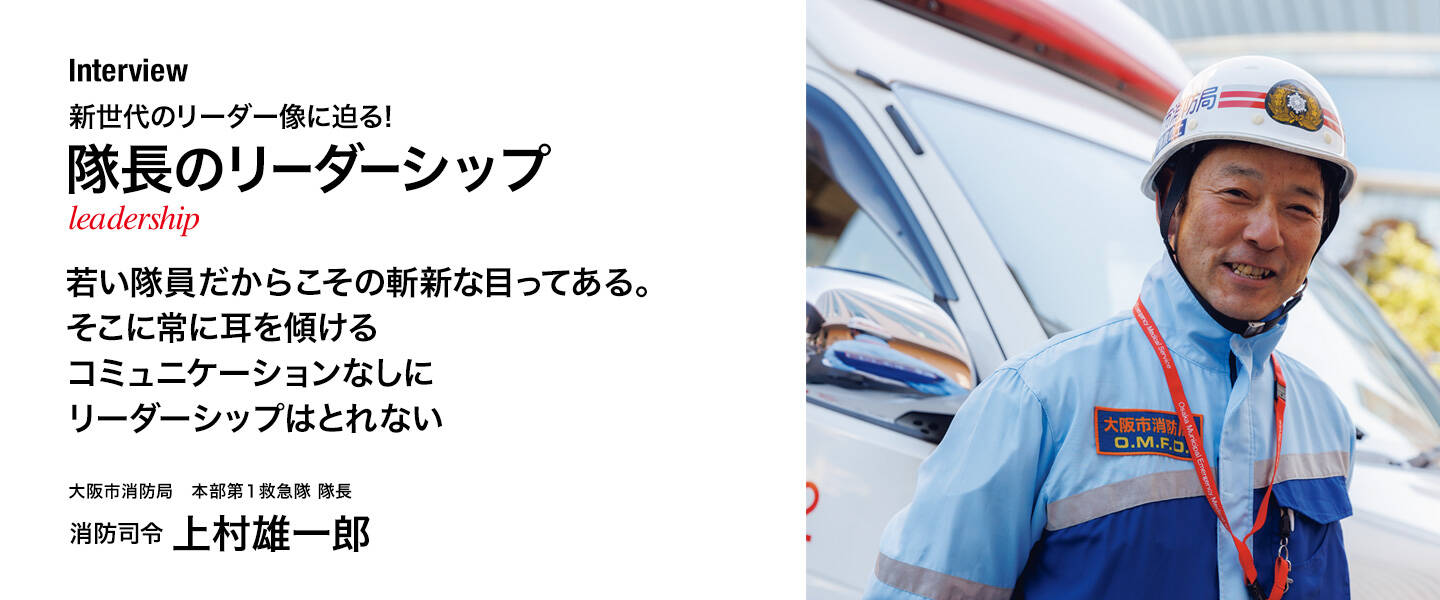

上村雄一郎 Yuichiro Uemura

Yuichiro Uemura 大阪市消防局 本部第1救急隊 隊長 消防司令

Interview

「隊長のリーダーシップ」インタビュー02

上村雄一郎

救急隊に求められるリーダーシップは、消火隊、救助隊とも少し異なる。日常的な救急現場では患者に不安を抱かせず、病院との患者受け入れの調整を行う多重交通事故現場、多数傷病者事案においては、複数の救急隊を取りまとめるための救急中隊長としてのリーダーシップを求められる。若い隊員を導く役割もある。ベテラン救急隊長として大阪市消防局の救急部門を担う上村隊長が、現代のリーダーシップと若手育成を語る。

写真・文◎鼠入昌史(特記を除く)

Jレスキュー2022年3月号掲載記事

階級・所属は取材当時のもの

増隊された本部救急隊の隊長就任と同時に、コロナ対応の最前線に

2020年(令和2年)4月、大阪ーー。

新型コロナウイルスの感染が広がり、一度目の緊急事態宣言が出た春、上村雄一郎は大阪市消防局本部第2救急隊の隊長(消防司令)に就任した。

「本部の救急隊はいろんな事情に応じて臨機応変に動く隊なので、コロナの患者さんをどの隊が運ぶのかとなったら、まずは本部救急隊ということになる。なので、赴任していきなりコロナの最前線。それから1年半以上、ずっと」

大阪市消防局の救急隊は、基本的に各消防署に所属している。ただ、地域によって救急出動の頻度には大きな差があり、取り扱う事案も異なる。大都市をカバーしているだけあって、そもそもの要請件数も多い。そうした中で、いわば機動部隊のような役割を期待されて2017年(平成29年)に発隊したのが本部救急隊だ。上村の赴任のタイミングで2台目の救急車、つまり第2救急隊が発隊し、上村がその隊長を任された。

「コロナの対応はどうしても時間が長くなる。搬送先の病院が限られているし、遠くの病院まで長距離を走らなければいけないこともある。それに帰署してからの消毒作業も普通の搬送よりも時間をかける。コロナ感染拡大初期は本部救急隊の2台が事実上、コロナ専門だった」

しかし、コロナ患者が急増すると次第に2台の本部救急隊だけでは対応しきれなくなった。ほどなく各消防署の救急車もコロナ患者の対応をするようになる。

2021年(令和3年)春に大阪を襲った“第四波”。感染者数は爆発的に増え、医療崩壊の危機に陥った。上村ら大阪市消防局の救急隊もほとんど出ずっぱり。本部救急隊はもとより、各署の救急隊もほぼすべてがコロナ対応にかかりきりになった。1件の対応に24時間以上かかることもあった。

救急隊は出動要請を受けて現着すると、患者の状況から対応可能な病院を選んで直接連絡し、状況を報告するとともに搬送の可否を尋ねる。しかし、コロナの場合は間に保健所が入って搬送先の病院の調整などを行っている。感染爆発が起こった第四波では、この保健所の調整に余裕がなくなり、搬送先が決まらないまま長時間待機せざるを得ないことがあったのだ。

「夏の第五波では入院待機ステーションというのができて、それでだいぶよくなった。私たちも入院待機ステーションの詰要員になっていたのだが、搬送先が決まらない患者さんが一旦待機ステーションに搬送されてくるので、そこで我々が酸素吸入などの処置をする。搬送してきた救急車はすぐにほかの患者さんの搬送に向かう、と。患者さんも軽い症状ではないから、苦しそうで……」

現在上村が率いる本部第1救急隊は、橋口順一消防司令補と冨吉正憲消防司令補と合わせて3名体制。橋口も冨吉も、ともに経験豊富なベテラン救急隊員だ。

「ふたりともしっかりしていて、逆にぼくのことを心配してくれるくらいで、そこはもう安心していた。ただ、署の所属救急隊では非常に若い隊員もいる。彼らがちゃんと感染防止ができているか、各隊長はすごく気をつけていた。というのも、隊員が感染すると家族にも、救急隊全体にも波及してしまう……。そこは隊長がいちばん気を使う所だと思う」

消防学校教官を経て、出場件数の多い消防署の救急隊長に

救急隊は、常時3名体制で勤務する。同じ消防の業務でも、いわゆる“赤いクルマ”の場合は火災などが起こらなければ出動の要請はかからない。一方で、救急は頻繁に出動要請がかかり、ほとんど出ずっぱりになることも珍しくない。必竟、3人が同じ空間で過ごす時間はますます長くなるというわけだ。

「だからコミュニケーションが大事。大事というか、ずっと話をしているような状況だ。隊長のリーダーシップ……、コミュニケーションが取れていなければ、リーダーシップも取れない。仕事の話はもちろんだが、ちょっとした雑談とかも大事だと思う。そういうところから、隊員がどういう性格なのか、どういうふうに指導をしたらいいのかがわかってくるから」

上村が大阪市消防局に入局したのは、1987年(昭和62年)。高校を卒業したばかりの18歳だった。消防学校を卒業後、水上消防署に配属。船舶火災などの消火を担うという、やや特殊な署で消防人生をスタートさせた。水上消防署では大阪港に寄港中だった当時ソビエト連邦の旅客船「プリアムーリエ号」の火災事故も経験している。水上署では唯一の経験といっていい大規模火災だった。

6年後に消防士長に昇任して城東消防署に異動。消火隊やレスキュー隊も経験したが、城東消防署に移って5年ほど経ったときに救急隊に配置、それからは約6年の消防学校勤務を除けば一貫して救急一筋でやってきた。

「最初はすごく車酔いをしてね、大変だった(笑)。救急車って縦に長くて、そこに横向きに座って処置をしたり、書類を書いたりする。それで酔ってしまうものだから、機関員をさせてもらうようになって、徐々に慣れていった」

2000年(平成12年)には救急救命士の資格を取得。西淀川消防署を経て消防司令補に昇任し、旭消防署に異動した。消防司令補になると、小隊長不在時に救急隊の隊長を任されることになる。これが、上村の“隊長”としての第一歩となる。

救急隊の隊長は救急車の助手席に座り、ハンドルを握る機関員への運転の指示や処置の指示、病院との連絡、患者やその家族への説明などを担う。

「万が一、搬送中に交通事故に巻き込まれたりしたら隊長が責任を負うことになる。サイレンを鳴らして走るというのはなかなか気を使うところが多くて、危険を事前に察知して誘導しないといけない。ただ、消防司令補として隊長を務めたときには年上の消防士長がいてくれたので、だいぶ助けてもらった(笑)」

旭消防署でリーダーとしての初歩を経験したところで消防学校勤務の辞令が下る。教官として若い消防士たちの指導をし、6年後に消防司令に昇任して西成消防署に異動する。上村の本格的な隊長としての仕事がはじまった。

「6年間教官をしていて救急車に乗っていなかったので、久々でいろんなことが変わっていた。だいたい救急隊員が使っている携帯電話がガラケーじゃなくてスマホになっていたから(笑)。それにびっくりしていたのに、西成消防署というところがとにかく忙しい。脳出血で倒れたというような人もいるが、お酒を飲み過ぎて気分が悪いとか……。そういう要請はトラブルになることも多い。だいぶ鍛えられた」

次のページ:

わずかな時間に空気を読んで判断する