救助工作車Ⅱ型

東京消防庁武蔵野消防署

東京消防庁 武蔵野消防署[東京都]

写真・文◎伊藤久巳

日本の消防車2020掲載記事

「救助車」にクレーン、ハイキャブが新鮮!

クレーン搭載の試み

東京消防庁では武蔵野消防署配備の救助車を平成30年度予算で更新。2019年(平成31年)2月に配備され、操作訓練等を重ね、同年6月14日に運用を開始した。新しい救助車は特別救助隊が運用する救助工作車Ⅱ型に分類される救助車。日野「レンジャー」5t級シャーシをベースに、帝国繊維が艤装を担当した。

さて、東京消防庁では計24隊の特別救助隊、いわゆるⅡ型を運用しない第九消防方面本部を除く消防救助機動部隊5部隊(航空救助機動部隊含む)が運用する救助車は、新旧いすゞ「フォワード」5t級シャーシに統一されてきた。その艤装は張り出しバンパーにフロントウインチ、資器材収納庫と照明装置があるだけのシンプルなもので、クレーン装置などを装備しないその造作は、他の消防本部の救助工作車とは明らかに一線が引かれた特徴あるものだったが、今回の更新はその慣例を破るものになった。シャーシに日野を使用し、後部には直進式ブームによるクレーン装置を装備したのだ。全国的に見れば多くの消防本部が採用するスタイルだが、東京消防庁としては画期的な車両となった。

「クレーン装備をつけることにより現行車両と比べて若干大きくなるが、ハイルーフ化することで積載スペースが確保でき、資器材の積載に関する課題等が解消されることから、クレーン付き救助車を導入し、その有用性について今後検証していく必要がある」(東京消防庁装備部装備課ポンプ車製作係 消防士長・住上副主任)

こう説明するように、同庁の救助車が今後すべてこのタイプになっていくと決まっているわけではなく、あくまでも試験的な導入にすぎない。事実、同じ平成30年度予算によって製作、更新された青梅特別救助隊が運用する救助車は、従来どおりの東京消防庁の標準仕様だった。

「青梅消防署は近隣に第八、第九消防方面本部の消防救助機動部隊(ハイパーレスキュー)があって、クレーン装置を装備するいわゆるⅢ型の救助車を運用している。そのため、近隣に消防救助機動部隊のない武蔵野消防署に配備されることになった」(住上副主任)

消防救助機動部隊に大型クレーン車が配備される東京消防庁では、救助車のクレーン装置に車両等の吊り下げが要求されるケースはそれほど多くはないが、救助活動の際に任意の空中に支点をとれるという大きなメリットがある。

「法令では要救助者のみであれば、クレーンまたは移動式クレーンによる運搬、吊り上げ救助は規則に抵触しないとある。通常は支点を探し、強度を確認して、方向や距離などさまざまな要素を考慮して救助システムを組むが、支点の作成が困難な場所では無理な姿勢で作成せざるを得ないこともある。もしクレーンで支点を作れるとなれば、救出がもっともスムーズにいく所にピンポイントで支点を持っていくことが可能になる。救出ラインに障害物があったり支点が低すぎて救出困難となる時でも、クレーンが設定できればベストの高さで救出が可能となる。そこが大きなメリットだ」(武蔵野消防署2部特別救助隊 消防司令補・佐藤輝隊長)

というように、支点としての使用法が考えられる。特別救助隊がこの選択肢を持つ意味は大きい。

また、東京消防庁が製作した救助車が装備するクレーン装置として、折りたたみ式ブーム以外を採用する初めてのケースとなる(かつて編入された東久留米市消防本部製作の救助車を除く)。

フロント

リア

収納スペースを確保するキャブハイルーフ化

操作性に優れる面の多い直進式だが、基部とブームが場所を取ることで、資器材収納庫が圧迫されている。実際、同年度製作の標準的な救助車(クレーン装置なし)と比較すると、クレーン装置付きの救助車は車上にクレーン装置を設けているため、資器材庫の高さが低くなっている。

資器材収納庫の容積の減少をカバーすべくとられた対策は、まずは同庁救助車初となるダブルキャブのハイルーフ化。ハイルーフ部への資器材収納が目的だ。さらに、三連はしごを資器材収納庫上に積載することとした。東京消防庁における標準的な救助車は、三連はしごを収納庫内下部に配置し、リア側から取り出す構造にしているが、これを車上積載として資器材庫のスペースを確保した。さらに車上にも取り外し式の収納ボックスを設けた。

こうして資器材積載スペースの減少についてはカバーされたが、これまで活動スペースとして活用してきたルーフデッキが使えなくなったため、キャブ上に縞板を張り、ここを耐荷重約500㎏の活動スペースとした。

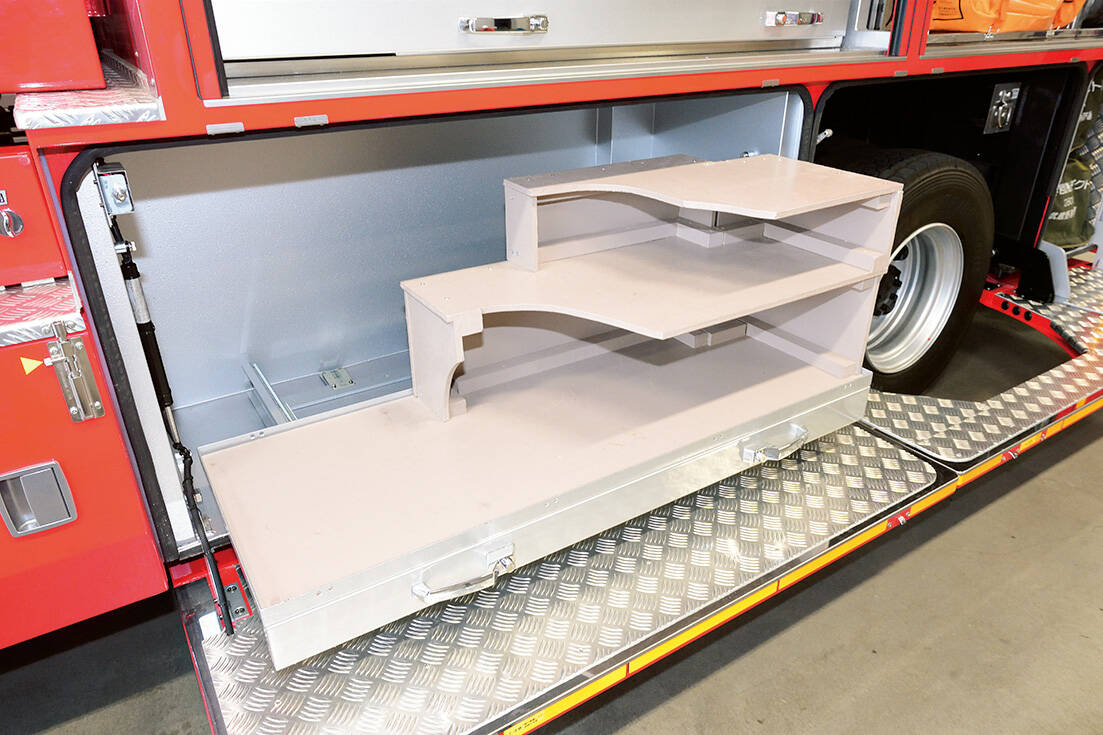

この他、武蔵野特別救助隊のリクエストに応じて、資器材収納庫の棚は可能な限り可動式とし、資器材の更新に対応できるようにした。また、いくつかの棚はスライド式引き出しにし、状況に応じた資器材の出し入れの迅速化を図った。

従来の東京消防庁救助車Ⅱ型とまったく異なる出で立ちとなった、武蔵野特別救助隊運用の新しい救助車。全国的にみるといわゆる今風の救助工作車然としたスタイルに、シンプルな白の斜めラインがまた似合う。

左側面

次のページ:

右側面