特殊災害対策車

京都市消防局下京消防署

京都市消防局 下京消防署 塩小路消防出張所[京都府]

日本の消防車2020掲載記事

京都消防のチャレンジ精神が生んだ車は超小型ポンプとコンプレッサーを積載

救助隊が運用してNBC災害に出動

内外からの観光客で365日、常ににぎわう古都京都の玄関口、京都駅。

1997年(平成9年)に完成したモダンな駅舎を、北側の烏丸中央口に下り、目の前を東西に走る塩小路通を右手に10分ほど進むと、河原町通に直交する。この交差点の近くにあるのが京都市消防局下京消防署塩小路消防出張所だ。救助隊と救急隊それぞれ1隊が配置されたこの出張所に2019年(平成31年)3月28日、特殊災害対策車が更新配備された。

特殊災害対策車とはNBC災害に対応するための車両で、毒劇物や危険物、あるいは核燃料物質などが漏洩、飛散、流出するなどの災害現場において、ガスや流出物の採取や分析を行い、また応急的な汚染拡大の防止を担う。京都駅にほど近い出張所に配備されたこの車両は、おもに京都駅でNBC災害が発生した場合の備えとして、同出張所の救助隊が通常の救助工作車との乗り換え運用を行っている。

活動の長期化に備えコンプレッサーを積む

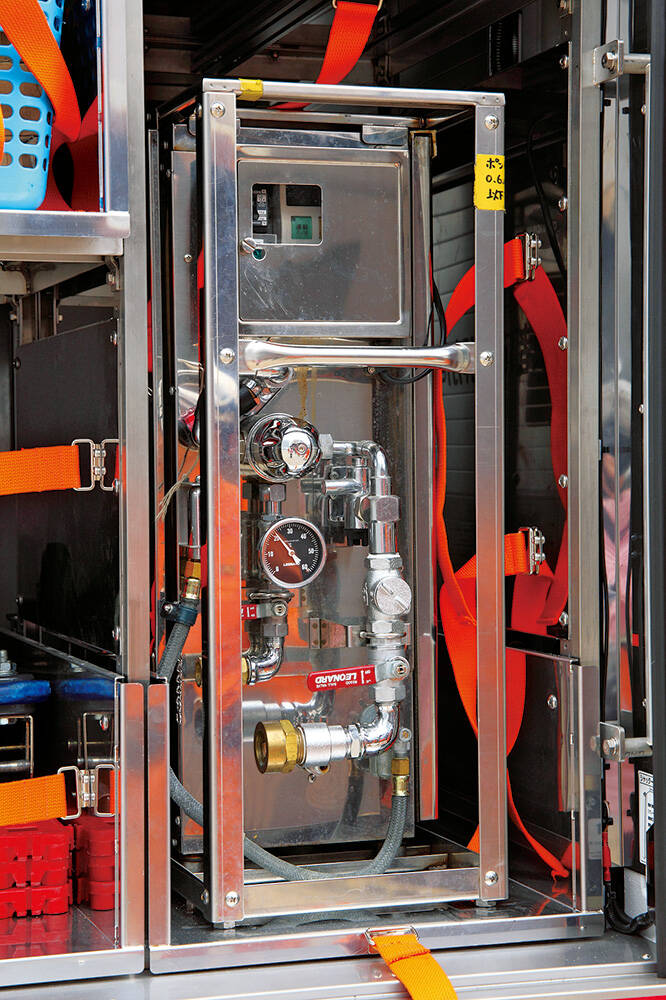

今般の更新は車両の老朽化によるもの。更新前車両にはポンプと水槽が積載されていたが、京都市消防局 総務部施設課では更新にあたり、現状を踏まえて仕様を検討したところ、水槽は不要という結論に達した。特殊災害が発生した際、特殊災害対策車を運用する救助隊が単隊で活動することは想定されていないこと、また救助隊は災害現場に進入する役回りで、除染系統は別の部隊が担当することなどから、水源まで積んだポンプ車は必要ないだろうという判断であった。一方、火災時においては水利部署して水を出す消防ポンプ車としての出動も想定されているため、ポンプについては引き続き積載することとなった。

水槽を積載しないことで生じたスペースに収まったのがコンプレッサーである。救助隊員は必要に応じて陽圧式化学防護服を着装するが、活動の長期化にともなう空気ボンベの消費に対応したものだ。京都市消防局では空気呼吸器用のボンベなどに空気を充填するための空気充填照明車も運用しているが、災害時には自隊だけでも充填設備があったほうがよいという現場の意見が容れられた。

フロント

リア

ルーフ

右側面

左側面

最大積載量2600㎏で資機材の入れ替えに対応

また、車検証に記載される最大積載量として、トラック型器材搬送車以外の消防車両では大容量となる2600kgを取得した。これは今後、10年以上に渡って本車両を運用していくなかで、災害の多様化にともない現有の資機材だけで済まず、新たな資機材を積載する可能性が高いことを踏まえた措置であり、あらかじめ機材替えを見込んで最大積載量を確保したものだ。

2018年(平成30年)、消防自動車の過積載が京都市をはじめ千葉市、野田市、仙台市、北海道など各地で判明した。その教訓から今般の車両の整備にあたっては、積載資機材を車検証に記載される車両重量に含めるのではなく、シャーシや艤装を考慮したうえで最大積載量を取得することで、将来にわたって資機材の柔軟な入れ替えを可能としている。

ところで京都市消防局では、南消防署上鳥羽消防出張所(消防活動総合センター内)において、もう1台の特殊災害対策車が特別高度救助隊によって運用されているが(平成21年度配備)、そちらの車両は総務省消防庁による無償貸与車両。一方、このたび更新された特殊災害対策車は京都市消防局の自前の車両である。

「京都市消防局では、ポンプ車や水槽車といったポピュラーな車両については運転員が操作しやすいよう、同じような仕様の車両設計を心がけますが、今回のような特殊な車両の更新にあたっては、常にチャレンジした車両設計に努めています。今回は、使用頻度の少なかった水槽を撤去しつつポンプは残し、『陽圧式化学防護服を取り出しやすくしたい』、『空気ボンベが充填できたら便利』などの現場の要望を取り入れた形にできたのではないかと思っています」(総務部施設課 柴田宗幸消防司令補 取材当時)

コンプレッサーを積載し、またポンプを備えつつ通常の救助工作車相当の資機材積載スペースを確保した本車両は、装備担当者の自由な発想により誕生した独自の仕様、独自の1台である。

左側面

搭載 資機材

次のページ:

右側面・キャブ