水槽付消防ポンプ自動車II型

金武地区消防衛生組合消防本部

金武地区消防衛生組合消防本部 金武消防署[沖縄県]

写真◎青塚博太、日本ドライケミカル

文◎吉田直人

「日本の消防車2020」掲載記事

最新式は薬剤混合、 照明操作も ボタンひとつで!

限られた人員という課題を、 車両・資機材の高度化で解決

金武地区消防衛生組合消防本部は、沖縄本島北部に位置する金武町、宜野座村、恩納村の3町村を管轄としている。

西海岸に面する恩納村は古くからのリゾート地でホテルなどが建ち並ぶが、一方で畑や森林が広がる田園地帯の側面も有する。

一方、東海岸に面する金武町や宜野座村はほとんど観光地化されておらず、畑や原野が広がるのどかな地域である。

金武地区消防管轄地域での火災事案の大部分は畑を含めた原野火災である。そして、第一出場で出動する隊員は少人数で、また管轄地域の消火栓等の数も十分でない。そのため、広範囲になりやすい原野火災では隊員の負担がきわめて大きく、その改善が金武地区消防にとって以前からの課題だった。

その答えのひとつが、今回導入した水槽付消防ポンプ自動車なのである。

最大の要は5000Lのステンレス製タンク

金武地区消防の管轄で特徴的な原野火災に、少人数で対処できる高度な車両を導入する。このテーマを実現するため、今回更新される水槽付消防ポンプ自動車には、さまざまな工夫が盛り込まれた。

当然の話だが、原野火災に対処するために必要なのは、まず大量の水である。しかも、前述のように消火栓の整備率が低いため、現場での水利確保が最重要課題である。したがって、この車両では当初から大きな水タンクを積むことが第一の課題となっていた。

ちなみに金武地区消防が保有するこのタイプの旧型車両の水タンク容量は2000L。それに対して新型車両では5000Lと2.5倍に拡大した。

ただし、単にタンク容量を増やせばいいというものでもない。艤装を担当した日本ドライケミカルの担当者は次のようにいう。

「巨大なタンクを搭載する一方、資機材もいろいろ載せなくてはならないわけで、そのためには徹底的な軽量化が必要だった。タンクは大きくして重量は小さくという、相反する要求に同時に応えなくてはならなかった」

もちろん道交法の基準も満たさなくてはならないし、場所がら入念なサビ対策も必要だ。担当者の笑顔の裏に相当の苦労がうかがえる。

フロント

リア

左側面

右側面

泡混合装置と 大量放水する放水銃の装備

タンク以外の特徴としてはまず、泡混合装置を搭載したことがあげられる。混合装置はYONE製のフォームプロ(型式FP-2024 A泡・B泡兼用)でA泡用タンクは30L、B泡用タンクは75L。電動で薬剤を吸引できる装置はパワーフィル。地上に置いたAまたはB泡消火薬剤入りのポリタンクと車両をホースでつなぎ、薬剤を補充するものだ。普通火災用のA泡消火薬剤混合液は、原野火災の初期消火に威力を発揮するし、事案によっては油火災用のB泡消火薬剤も使えるようになっている。

さらに、YONE製のクロスファイヤー放水銃も搭載されている。化学車では一般的な放水銃だが、それを水槽付ポンプ車に採用したのは特徴のひとつといえるだろう。

この放水銃は、通常はルーフ上に装備されており、水や混合液を高い位置から放水することが可能になっている。また、放水銃はルーフから取り外して地上でも運用できるようになっている。その場合は、放水銃本体にポータブルベースとノズルを取り付け、放水することになる。泡ノズルを装着すれば、さらに大量の泡を発生させることも可能だ。

いうまでもないが、単なる水に比較すると泡の方が付着性が高く、窒息効果や冷却効果によってより効率的な消火が期待できる。当然、そこを見越した上での装備である。

泡混合装置と組み合わせた放水銃は放水量が多く、5000Lもの大容量タンクとあわせて活躍が期待される。

左側面

救助資機材も 積載する苦心作

シャーシは日野プロフィアで、排気量は8860ccである。車両総重量は約17tだが、これに最大5tの水を積むとなると軸重バランスの関係でタンクの位置が大きな問題となる。

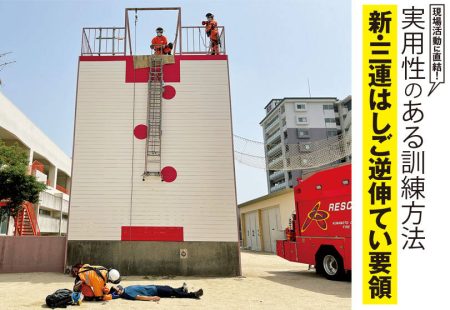

くわえてこの車両は救助事案にも対応するため、ロープレスキューなどを含めた各種救助資機材も積載しなくてはならない。艤装メーカーがレイアウトに苦慮したことは想像に難くない。

しかし、それを乗り越えて完成した新車両は全国的にみても珍しい、特に西日本ではなかなかお目にかかれない画期的なものとなった。その活躍は、金武地区消防と同じような地域を管轄する他の消防本部からの注目の的になりそうだ。

次のページ:

車上・右側面