Special

本当は怖い硫化水素の話

世界のCBRNe最新トピック

―埼玉県八潮市道路陥没事故で救出を阻んだもの―

Jレスキュー2025年7月号掲載記事

はじめに―3カ月かかった

あの運転席にいたドライバーが救出されたのは5月の連休中のことだった。2025年1月末に事故が起きてから、実に3カ月以上が経過している。その背景にはいくつかの要因があるが、大きな阻害要因が下水管内に充満する硫化水素であったことは言うまでもない。

硫化水素とは、それほどまでに怖いものなのか? ここでは硫化水素に焦点を絞ってその危険性を掘り下げてみたい。そしてまた、同様の不幸な事件が起こったときにはどう対応すればよいのかを考えたいと思う。それが、5月になってようやく無言の帰宅をした今回のドライバーの無念を晴らすことにもなると思う。

発生要因あれこれ

硫化水素が発生する原因は大きく3つ存在する。それが、地質学的要因、人為的要因、そして今回の八潮で問題となった生物学的要因である。以下にそれぞれ紹介する。

まず地質学的要因。火山や温泉地で感じる「硫黄のにおい」の正体は硫化水素である(ちなみに硫黄自体は無臭)。火山活動が盛んな地域では、硫化水素などの有毒ガスの濃度が監視され、上昇すると入山が規制される。しかし、事故が多いのはむしろ温泉である。2015年には秋田県で水道会社の作業員が死亡、2016年には北海道で入浴中の男性が意識不明の重体となる事故が発生している。

次に人為的要因。消防としてもなじみが深い自殺や殺人、テロでの使用の他、理科実験の失敗や化学工場での事故も含まれる。硫化水素はネットと市販の材料で誰でも容易に作れるため、2008年ごろに多発して社会問題となった硫化水素自殺が記憶に新しい。

厄介なのは生物学的要因である。人間にとって極めて有毒な硫化水素を、なんと大量に発生させる生物もいる。これが硫酸塩還元菌という細菌である。この細菌は、人間とって必要な酸素の代わりに、硫酸塩と呼ばれる硫黄原子を含んだ物質から生きるために必要なエネルギーを取り出し、硫化水素を吐き出している。今回の八潮の救出を阻んだのもこれである。そして、多くの死者を生んできた。

陥没の背景と救助の困難性

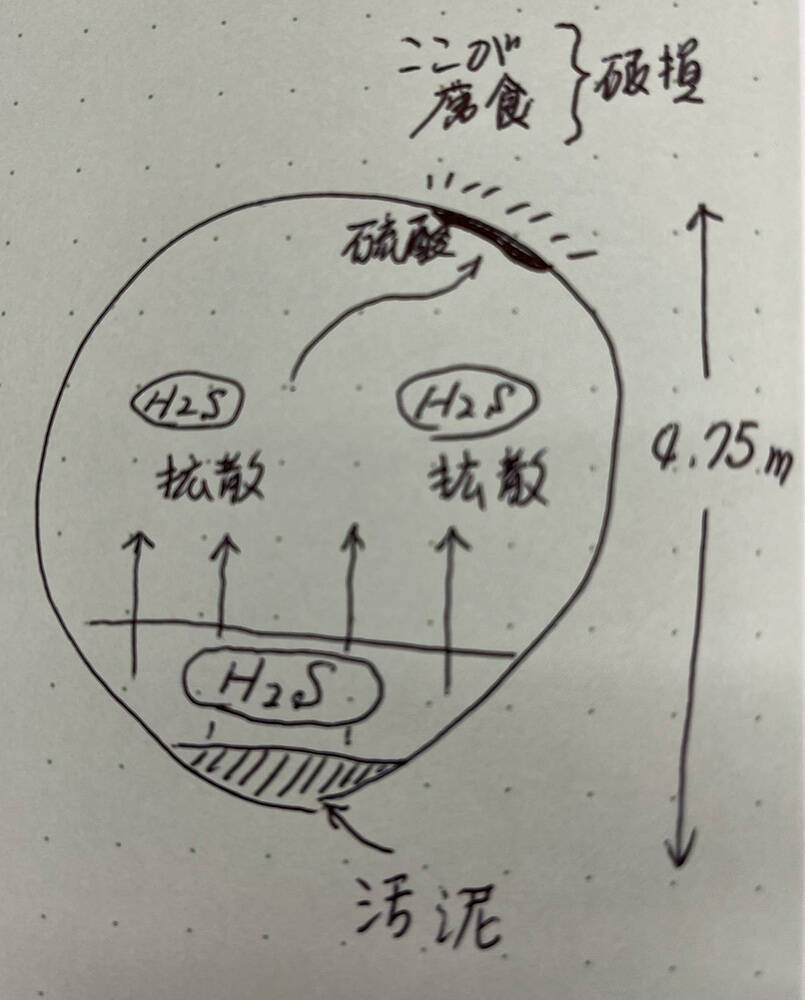

ここで特筆すべきは、陥没の原因をつくったのもこの硫化水素であることが有力とされていることだ。事故現場の下水道管は直径約4.75mと非常に大きく、1983年から使用されていた。専門家は、下水道管を流れる汚水に含まれる有機物から硫化水素が発生し、それが腐食を引き起こした可能性が高いとする。ただ、硫化水素そのものがコンクリート製の巨大な下水管を腐食させるわけではない。管内に付着した硫化水素が細菌の働きで硫酸に変化するとアルカリ性のコンクリートを溶かすのである。これが陥没の大きな一要因と見られている。

ただ、硫化水素で下水管が壊れるにしても、ここまで大きな陥没になったことはない。専門家からは、その「太さ」「地点」「乱れ」といった現場に特有の条件がいくつか複合的に重なってしまってこの事故が生起したことが考えられるという見方があった。

現場道路の地下10mには、筆者が住む川口市を含む埼玉県南部の各地域の汚水を処理場に送る流域下水道のコンクリート管が通っている。その下水道管の天井部が損傷し、管内に大量の土砂が吸い込まれたと考えられる。その供用開始は1983年なので、高度経済成長期にシールドトンネル工法で造られたと見られている。下水道の整備・普及が大きく進んだ時代である。

陥没箇所のすぐ上流には、口径3mと4.75mの流域下水道管をつなぐマンホールがあった。現場では管の天端の高さを合わせる「管頂接合」をしていたと見られ、流入管と流出管の管底差は約2mに達していた。さらに、マンホール部分には八潮市が管理する他の下水道管の下水が流入していた。専門家は、これらの段差などによって下水の水流が乱れ、下水中の硫化水素が空気中に拡散し、硫酸となって管内のコンクリート壁面を溶かしたと考えている。(図1参照)

なお、専門家によれば今回の事故現場のような大規模な流域下水道では、供用開始から計画水量に達するまでに相当の期間がかかるという。当初想定していた水量に達しない時期は、上部に空洞があって段差が生じたまま下水が流れ続けることになり、空洞には常に硫化水素が溜まり、それが硫酸になって下水管上部に付着したのであろう。

一呼吸で死ぬかも

振り返ってみると、3カ月近くが経過しても救助が進まなかった背景には、「想定外」がいくつも存在していた。ひとつは崩落の連続。確かに陥没は当初、直径も深さも10mほどで、運転手の声が聞こえたようだとするが、目視では確認できていなかった。事故直後に駆け付けた消防は、隊員を穴の中に入れ、運転手の男性を救助しようとしたが穴の中の土砂が大きく崩落した。ここで2名の隊員が負傷。続いて、複数のクレーン車でトラックの引き上げを試みるが、ワイヤーも切れてしまい、車体は引き揚げられたが運転席部分は穴の中に取り残された。さらに穴の近くで新たな陥没が発生し、そことつながり直径40mの巨大な1つの穴になった。穴からスロープを作り重機を投入しての救助を試みたが、次第に穴の中の水が増え足場が悪くなり作業を中断した。

付け加えると、現場はもともと海で水没していた、海の中に砂や粘土が溜まってできた土地である。筆者が住む川口もそうである。だから、現場の薄いアスファルトはいつ崩落してもおかしくなかった。その現場の特殊事情もわかっておくべきだろう。

もう一つの想定外は下水管内の流速である。毎秒1~2mと、人間の力であらがえる流速ではない。当然のことながら下水道管は処理場に向かって傾斜が付いている。今回の陥没現場は処理場に近く、水の流れがより速くなっていた。このため埼玉県は、流れ込む下水を減らすため既存の水路を使う形でバイパス工事を実施した。しかし、バイパスで迂回できる水量は僅かであった。そこで、さらに水位を下げるため周辺12の市と町に、午後2時から午後5時までの間、可能な限りの節水を呼び掛けた。我が家もその対象であった。

決定的だったのが硫化水素の壁である。救助が難航した大きな理由が下水道管内の「硫化水素」だった。下水道管を流れる汚水に含まれる尿や洗剤などから発生する硫化水素である。消防OBも「(下水管には)硫化水素の濃度が非常に高く、一呼吸で人間が亡くなるくらいの濃度がある。そこを改善しないと動きは取れない」とコメントしていた。その対応策として、専門家は換気をして空気で薄めるのみと述べていた。消防OBも、環境改善が第一優先とコメントし、以下のようにも述べていた。「硫化水素は火山性の山にいくと、よく卵が腐ったにおいがすると思うが、大気で噴出していてもそれを一呼吸吸うだけで意識障害を引き起こすような有毒ガスである。それが下水道管に充満している。このまま救助隊員が入るとなると、化学防護服をつけないと入れない。もう現場では実質的に化学災害になっている」。さらに、「ボンベをつけることで呼吸を保護できるが、空気呼吸器のボンベの使用可能時間は30~40分ぐらいで、進入から脱出までを考えると救助活動はかなり困難だと思う」との懸念を示していた。そのとおりだと思う。実際に、5月に入って下水管内でドライバーの救助活動が再開された際には、消防は空気呼吸器とともにレベルB防護服を装着していた。

ドローンの登場

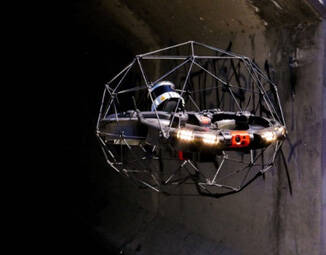

事態が一気に進んだのはドローンの投入からだった。これは今後の教訓として特筆されるべきだろう。救助作業の中断・再開を繰り返した中、ようやく手掛かりが得られたのは陥没事故発生から9日目、2月5日に行った、屋内点検用ドローン(下水管上部を飛べるドローン)による調査であった。陥没地点の下流で事故に遭われたトラックのキャビン(運転席部分)と思われるものが確認されたのである。運転席部分は土砂とともに直径およそ4.75mある下水道管の中を流れ、移動したとみられた。金属製で白く、若干変形してた。

対応にあたっていたドローン運航業務チームのうち、株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)が開発した超狭小空間点検ドローンIBIS2(アイビスツー、図2)が「キャビンらしきもの」を発見したものである。現場でのドローン運用は、日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が統括し、屋内空間の点検に使われるドローンが運用された。このIBIS2のほか、ブルーイノベーション株式会社(東京)が運用するスイス、Friability社の屋内点検用球体ドローンELIOS3(エリオススリー)も運用されていた。今後も、同様の事態でドローンの活用は進むであろう。

現地には能登半島地震の被災現場でも状況確認、物資搬送などで活躍したJUIDAのドローンチームが早々にかけつけていた。JUIDAの統括のもと、IBIS2のLiberawareのほか、内部に損傷を及ぼさないよう機体を球体ガードで覆った屋内点検用ドローンELIOS3も持ち込まれ、ブルーイノベーションが飛行させていた。このELIOS3は屋内点検用ドローンとして縦38cm・横48cmとやや大きいが、高性能LiDARの搭載が可能で、点群データの取得をはじめとした詳細な下水道管内部の把握が期待された。両社ともに能登半島地震での活動実績を持つことも、出動判断の大きな要因となったという。

ブルーイノベーションは、パイロットや安全管理者を含む計5名で現場に出動した。操縦は地下約10mにある作業空間で行われたが、硫化水素発生のリスクなど安全上の懸念があるため、電波が届きにくい環境下での操縦となった。ここでも硫化水素が障害になっている。これに対応するため、最大20mまでアンテナを延伸できるELIOS3用の「レンジエクステンダー」を使用し、下水道管の本管まで電波を確保したという。

今回は極めて狭小な作業空間での操縦が必要だったことから、人力とロープを用いてELIOS3を下水道内へ搬送し、飛行を開始した。球形の保護ガードを備えたELIOS3は、壁面へ接触しても墜落しない設計となっている。それでも、管内で慎重な操縦が求められた。飛行は3回にわたって実施され、徐々に飛行距離を伸ばしながら、カメラとLiDARにより下水道内部のコンクリート状況を点群データとして取得した。この取得した点群データを基にリアルタイムで簡易的な3Dマップを生成することができる。これを使ってより正確に点検箇所、破損個所などの位置や、トンネル上部に硫化水素が付着し、コンクリートが劣化して表面が剥離・陥没している構造の詳細や変化を3次元的に把握することが可能になる。現場には関係機関の職員も立ち会い、リアルタイムで情報を共有したという。

現地では、「速い水流、土砂、人が活動できる濃度を超えた硫化水素」が作業を阻んでいた。堆積物により下水管内の水流がせき止められていることは、下水管内で突然の鉄砲水が起きるリスクと背中あわせだった。これは、消防や警察が立ち入れないリスクの大きな要因となる。そんな中で、ドローンによって堆積物や「キャビンらしき」ものの場所の特定ができたことは大きかった。今後も八潮の事案のような万が一の事故での被害者の確認や下水道機能の確保などへのドローンの活用は進むであろう。

次のページ:

ウクライナの硫化水素