藤森玄二 Genji Fujimori

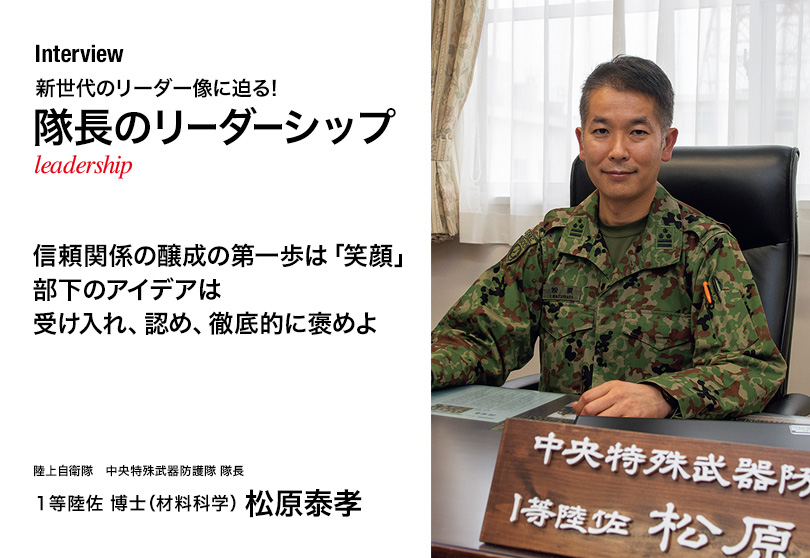

Genji Fujimori 大和市消防本部 大和市消防署南分署 消防隊長 消防司令

Interview

「隊長のリーダーシップ」インタビュー01

藤森玄二

現代の消防、救助、救急は、多種多様な業務や災害への対応力が求められる時代となり、昔のやり方では通用しない時代へと変化した。次世代の若い消防士への教育、技術の伝承、消防の熱き思い。新たなリーダーシップとはどうあるべきか。経験豊富なリーダーたちの言葉から現場や訓練でどのような判断をしているのかを探る。

大和市消防本部が取り組んでいる「ホーストレーニング」は、各地の消防本部にて消防隊のトレーニングの一つとして広がりを見せている。その発案者の一人である藤森が、消防隊の隊長としてホースを通して伝えたいこととは。そして、前例にとらわれない人材育成の方法とは……。「消防」が好きだから熱中できる。輝くリーダーがここにいた。

Jレスキュー2022年3月号掲載記事

写真◎木本晃彦(特記を除く)

階級・役職は取材当時のもの

人を引き込む力のある男

鍛え上げられた体だとすぐに分かるような体格と、「私、脱いだら凄いんです」とでも言いそうな笑顔で、Jレスキュー編集部の取材を出迎えてくれた藤森消防隊長。明るさに満ち溢れ、人を楽しませることが大好きそうな性格だ。「あの頃に戻りたいなんて思わない。今が人生で一番楽しい(笑)」と話す藤森のポジティブさに、この男には悩みなどないのではないかと思うほどだ。アスリートのようにも見える藤森玄二とは、いったいどんな隊長なのだろうか?

大和市消防署南分署で第二消防隊長を務める藤森玄二消防司令は、1991年(平成3年)9月1日、20歳で消防士を拝命し、2017年(平成29年)に本署で消防隊長となり2年勤務。警防課を1年経験した後、西出張所の消防隊長を1年、2021年(令和3年)4月に消防司令に昇任し、南分署消防隊の隊長となった。

消防士を志したきっかけは、ある交通事故に遭遇したこと。専門学生だった藤森がガソリンスタンドでアルバイトをしていると、スタンドの目の前で交通事故が起きた。トラックとトラックの間に乗用車が挟まれていた。土砂降りの雨の中、挟まれている要救助者を助けようと救助に向かったが、自分では助けることができなかった。間もなく駆けつけた救助隊が要救助者を救出している姿を目にし、「自分にもできないことがあるんだ」と痛感したという。それが消防の道を志すきっかけとなった。当時、上映されていた映画「バックドラフト」を観て心打たれたことも藤森の背中を押した。

これまでの大きな災害出動経験としては、2003年(平成15年)に市内で発生したショッピングセンターの業務用生ごみ処理施設の爆発事故があり、消防隊として出動。2011年(平成23年)に発生した東日本大震災では、緊急消防援助隊神奈川県大隊第一次派遣で宮城県仙台市に出動し活動した。

その後も、平成29年に消防隊長になった時の隊員たちと他県の消防本部まで足を運び、戦術などの取り組み等を学び、いろいろと検証した。その結果、現在、組織的に取り組んでいるホーストレーニングに辿り着き、4年間検証を積み重ねてきたものを組織の理解を得て、令和3年7月に書籍化するまでに至った。

隊長として導くこと

消防には多種多様な業務、災害がある。現実的に「やらなければいけないこと」はたくさんあるし、「やりたいこと」もたくさんある。今の仕事(立場)で自分が自信を持って、どれくらいの「できること」があるのか、いつも隊員、そして自分に藤森は問いかけている。自信を持って「できること」をひとつでも多く持つ隊員を育てたいと思い、日々、業務や訓練方法に工夫をして、取り組んでいる。

「私が個人的に思うことであるが、自分自身の『身の丈』を知り、まず、『身の丈分』しっかり頑張ることが大切であると思っている。そして、人からの学びや訓練や現場を経験することで自分の『身の丈』を大きくし、『できること』を増やしていくことが大切だと思っている」

藤森は、あまり著名人の言葉を引用しないようにしている。それは今の若い隊員に昔の人の話をしても、ほぼ伝わらないのではないかと思っているから。職場内はもとより、いろいろな人との出会いを大切にして、いろいろな人の考えなどを聞くことにより、自分に持っていない考えを知り、それを受け入れることを大切にしてもらいたいという。

「業務や訓練のことで意見されることは多々あるが、意見されるということはまたプラスになることだと思って、それを受け入れ、改善するようにしている。自分と違う意見を受け入れることが自分の成長であって、嫌いなことは嫌いと言い続けているとそれ以上の成功も成長もない、嫌いな人に近寄らなければ自分が注意されることもないが、あえて人との繋がりを大切にした出会いを求めて欲しい」

訓練では、隊員間に年齢差があるので、訓練方法は同じである必要はなく、いぶし銀のうま味のある技術をもつ年輩者はそれで良いし、若い隊員は数多く訓練を実施し、できないことは反復訓練を行い、その隊員に応じた訓練ができるようにすれば良いし、全員が同じ方向を向いていれば、最後は足並みが揃うと信じている。この方法が正解なのか、隊長として4年が経った今でも答えは出ていないという。

「その答えがいつ出るかも私には分からない、それは退職した後かもしれない。いつか『あの時これをやっていて良かった』と思えるのが答えであるとは思っている。今にでも答えを出したいのは山々なんですけどね。導くほど立派ではないと私は思っているが、付いてきて欲しい、付いてこさせてあげたい。そういった気持ちです」

消防隊としてどのような現場でも迅速、確実にホースを延長できる隊員になること、その目標に向かい、各課題を隊員に提供し、技術知識を積み上げていくこと。若い隊員に言葉で示すだけでなく、自ら率先垂範してやって見せるようにしている。

「若い隊員にはこんなことをよく言っています。

・ あいさつをしっかりしましょう。

・ ありがとうと言いましょう。

・ ごめんなさいを言いましょう。

・ 靴を揃えましょう。

当たり前のことなんですけどね。大人になっても大切にしたいことなので……」

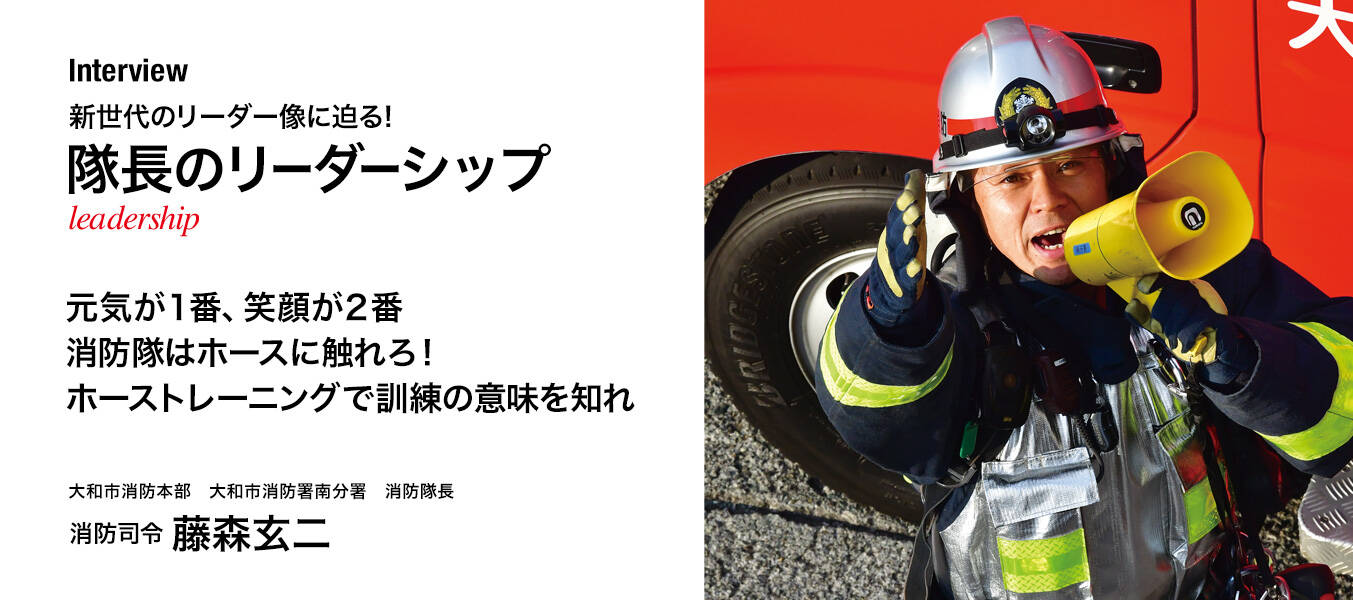

元気が1番、笑顔が2番

私のモットーは『元気が1番、笑顔が2番』。元気は元気を与え、笑顔は笑顔を引き込むと思って誰にでも接することを大切にしている。大人なので自分の機嫌は自分で取りたいと思っているし、調子の悪いまま仕事に行くことはない。隊長の機嫌が悪いと職場の雰囲気も変わる、それだけの影響力を持った立場であることも認識し、職場のムードを作っている。「隊長になると大変だから嫌だと思わせるより、隊長はやりがいがある! 隊長になりたい!」と思えるように、楽しさを前面に出した職場づくりを心がけている。もう自分はわかるからやらないではなく、何歳になってもすべてのことに興味を持ってやっている。若い隊員が新しく取り組んでいることを否定するのではなく、私が知らないこともあるし、そこをうまく引き出してあげたい。私も万能な人間ではないので、持っているもの、良いものがあるのならば育ててあげたい。

「人生ポジティブでありたい。落ち込んでいる暇はありません」

目標達成のためのリーダーシップ

隊長職としての経験が4年と浅く、隊長としてリーダーシップを発揮したと胸を張って言えることは少ないが、消防救助特別訓練での指導者の経験では、目標をしっかりと定めて、チームワークや物事を成し遂げるために、チーム(隊)づくりの計画などを詳細に決め、隊員とコミュニケーションを密に取りながら、妥協を許さず、折れない心で努力することができたこと、その結果が全国消防救助大会に繋がったことが1番の成果であり、リーダーシップを発揮できたと思っている。

その経験を通常業務や訓練および人材育成に活かしてきた。隊長となった今は、自分自身と隊、隊員に明確な目標を掲げることで、組織の目標に一緒に向かっていくことができ、訓練や災害現場で活動する時にリーダーシップを発揮している。

リーダーシップ=「舵をとる」ということはありきたりの話だが、大きな海原に船を浮かべ帆を張り、航海するものだと思う。

海は組織、業務または災害であり、船は隊、チーム(各課)、帆は目標、活動方針であり、船員は隊員だと思う。組織の中で、目標達成(完遂)するために、チーム(各隊)内で詳細な目標を掲げ、隊員たちと成し遂げるために舵を取ることではないかと思っている。

次のページ:

ホーストレーニングは「形」ではなく「意味」を知る