Special

CBRNE新活動マニュアル「浦安メソッド」公開!【後編】

【前編】の記事はコチラ

写真◎伊藤久巳、浦安市消防本部

文◎浦安市消防本部、編集部(インタビューコメント)

Jレスキュー2022年3月号掲載記事

(役職・階級・体制は取材当時のもの)

ウォームゾーンへの救命士投入

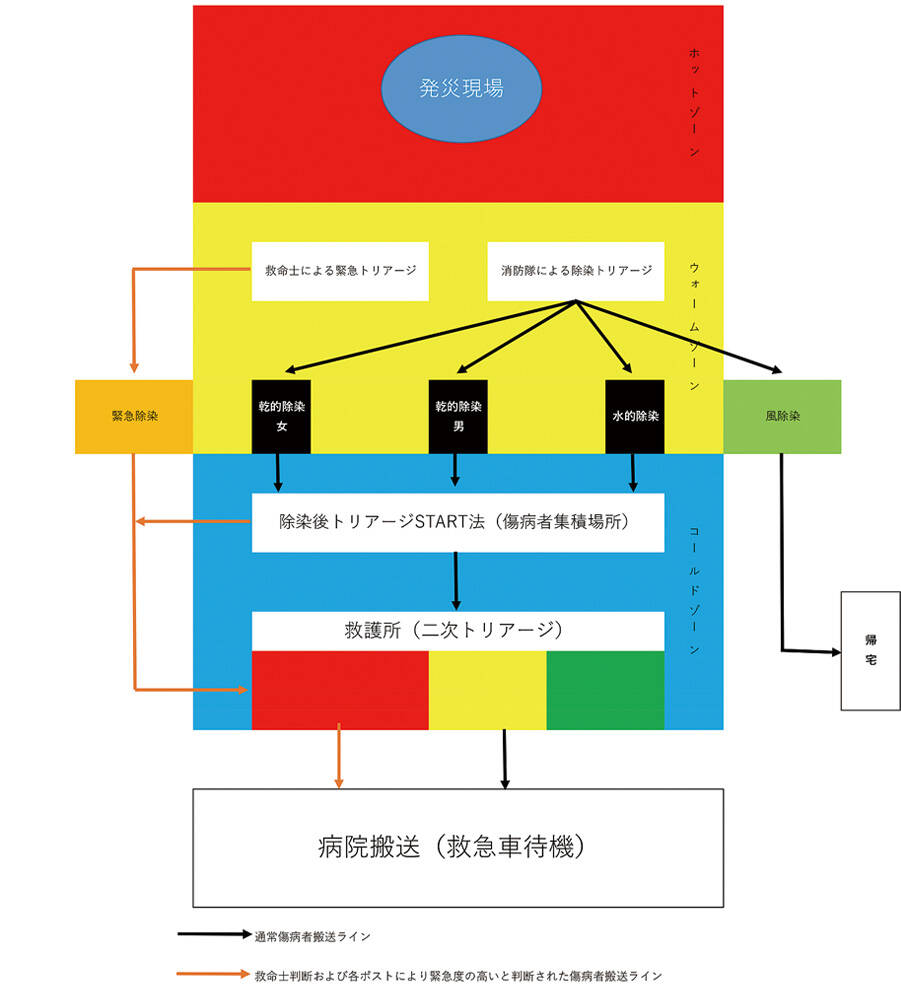

可能な限り早期に救命処置等を行うため、状況に応じウォームゾーンへ救急救命士を投入することとした(「進入救命士」という)。

ウォームゾーンへの救急救命士投入は、災害規模や状況に応じて現場責任者が判断する。早期に医学的要素を取り入れることは、緊急度の高い傷病者を発見し、必要な応急処置を行い、早期に医療機関に搬送することで防ぎえた災害死を減らす目的がある。

進入救命士の最大の役割は、除染隊と同様のレベルC装備を着装し、除染前傷病者待機エリアで緊急トリアージを行うこと。緊急トリアージで「緊急」と判断された場合は、「緊急除染」を行い、緊急搬送ルートを介し早期に医療機関に搬送する流れを作る。そのため、要綱で定めた【進入救命士の役割】【緊急トリアージ実施基準】【緊急トリアージの観察項目】【緊急度判定基準】に基づいて活動する。

活動人員が限られた中で防ぎえた災害死を1人でも減らす戦略の一つである。

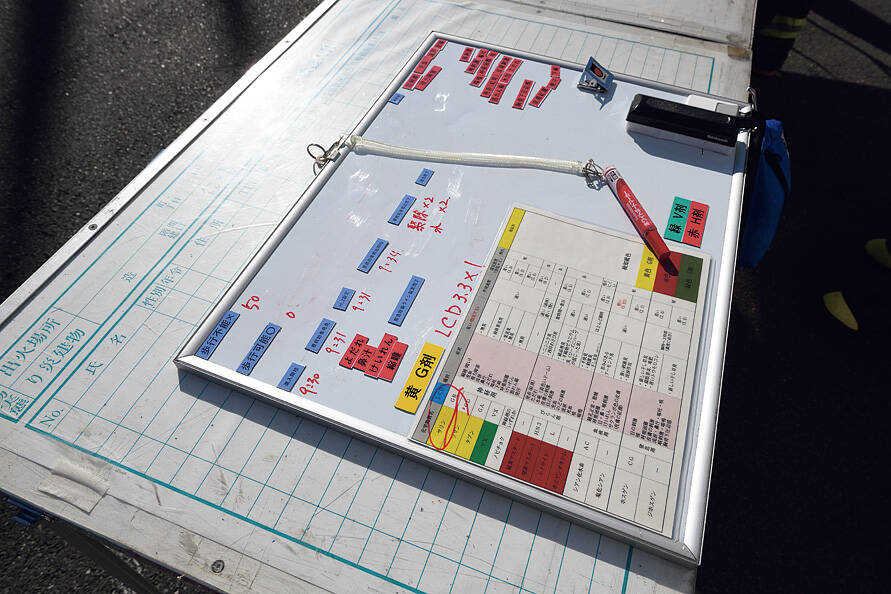

救急隊活動イメージ図

効果的かつ適切な除染活動と「緊急除染」

除染の目的は、原因物質の特徴に基づき適切な除染方法を選択し、要救助者・隊員・資機材等の除染を実施すること。大前提となる基礎知識として、脱衣による乾的除染で90%、拭き取りにより99%除染されているものとして、除染活動の効率化を図り、水的除染は必要に応じて実施するとした。

除染レーンは、①緊急除染、②水的除染、③乾的除染(男性用)、④乾的除染(女性用)、⑤風除染の5レーンとした。乾的除染では、消防は拡声器による声かけ、ピクトグラムによる促しで共助による脱衣除染を基本活動とした。さらに剤の付着がない要救助者は、可搬式ブロアによる風除染後に「注意事項」のビラを配り、速やかに帰宅してもらい、各自シャワー等による除染を促す方式とした。これは現場に留まることによる熱中症等のリスクをなくすためである。

また、進入救命士によるトリアージで「緊急」と判定された要救助者は、通常の除染とは別に除染を行い、搬送隊へ引き継ぐ。

応援要請および関係機関との連携

活動隊が策定したマニュアルのとおりに活動できることは、ある意味活動隊にとっては理想的な活動といえる。しかし、組織全体としては、たとえ隊員の安全を担保した上で、人命救助活動を確実かつ迅速に遂行できたとしても、残念ながら最終的に多くの命を救うという目的は果たせない。これは、マニュアル策定後に本部内で実施した訓練による検証結果で顕著にみられた。

活動の限界点は、多数傷病者を病院へ搬送する人員が確保できず、救護所内に重傷者が数十人滞留してしまうといった状況に見られた。これは、活動中に人員を配置転換してまかなえるレベルでは到底なかった。

全職員を総動員して、1人も離脱しない活動体制を採ったとしても、絶対的に足りないのが救急車。テロ以外の救急要請にも対応する救急車を2台は残すとしたら、最大で6〜7人しか助けられない。

当然、相互応援の枠組みを活用して応援を要請することまで計画し、事前に調整しておかなければならない。幸い、大規模な消防本部が隣接しており、千葉市消防局にも真っ先に応援を要請することになる。応援要請をする際に何がどれだけ不足していて、何をしてもらいたいかといったことを的確に伝えられる体制を確保するため、検証訓練により対応力を認識すると同時に、県内近隣市等へ協力体制強化を積極的に働きかけた。

最新の知見と検証が「浦安メソッド」に集約されている

はじめに、マニュアル策定にあたり各専門家の先生方をはじめ、たくさんの方々から多大なるお力添えをいただきました。この場をお借りして心からお礼申し上げます。

私がCBRNEテロを強く認識したのは入庁2年目のこと。その年にアメリカで9・11テロが発生し、市内のある施設に対しても実は犯行予告がなされていた。当時の消防署長から勤務中に「万が一のために家族に電話しておけ」と言われテロの脅威を植え付けられた。浦安市は決して大規模な消防組織ではないが、特別な地域なのだと認識した。時は経ち、3年前に警防課で最初にCBRNE対応マニュアルを作成することになった際は、国の指針をベースとしていたため、浦安消防の組織規模にフィットせず、なかなか前に進めていなかった。

その後は、浦安消防のためのCBRNEマニュアルを作り上げるために様々なセミナーに足を運び、自分の顔を売り、各分野の専門家と知り合って距離を縮めていくことで、令和元年には消防本部主催のCBRNEテロ教養研修を開催するまで漕ぎ着けた。そこまでの道は平坦ではなかったが、「我々警防課の仕事が現場活動に直結する」と信じていたので手は抜けなかった。

新マニュアル作成プロジェクトでは、すばらしいメンバーに集まってもらい、期待以上のマニュアルが出来上がった。ここまでCBRNEについて考えている消防本部は全国にそんなにないはず。長年、内に秘めていた目標がようやく形になった。装備一つとっても、徹底して調べたから「これしかない」と一択に絞られた。この取り組みが当本部のみならず、もっと全国の消防本部に広まり、消防全体のCBRNE対応が現実にフィットする形に変わっていくことを願っている。

Profile

早川 努警防課 警防係 副主査 消防司令補

平成12年拝命、平成13年から17年間の特別救助隊を経て、平成30年から現在の警防課警防係として勤務。平成25年千葉県消防学校特殊災害科、平成29年消防大学校救助科第75期入校。

次のページ:

浦安市消防本部 隊員インタビュー