Special

CBRNE新活動マニュアル「浦安メソッド」公開!【前編】

浦安市消防本部では、CBRNEテロ災害等発生時に隊員の安全を担保した上で、ひとりでも多くの命を救うために、2021年(令和3年)6月1日、新たに活動マニュアル等を内容とした「CBRNEテロ災害等活動要綱」(以下「マニュアル」という)を策定し、これに伴う訓練や検証を実施した。中小規模本部の限られた人的資源・資機材で、多数傷病者を救命するために実現可能なCBRNEテロ対応とはどのようなものなのか。消防のCBRNE対応に一石を投じる、研究され尽くされたマニュアルに注目したい。

写真◎伊藤久巳、浦安市消防本部

文◎浦安市消防本部、編集部(インタビューコメント)

Jレスキュー2022年3月号掲載記事

(役職・階級・体制は取材当時のもの)

巨大テーマパークを抱える浦安の危機感

3年前より新マニュアル計画始動

もし浦安市内でCBRNEテロが発生したら?

浦安市は人口約17万人で行政面積約17平方キロメートル、消防本部は職員数約200名、1本部1署3出張所からなり、出動体制は、指揮隊・特別救助隊が各1隊、ポンプ隊5隊、救急隊6隊。CBRNE災害発生時は、指揮車1台、救助工作車1台、ポンプ車4台、救急車3台、資機材搬送車1台の計10台で出動する計画となっている。これに対し、浦安市消防本部として懸念されるのが、市内に巨大テーマパークを抱え、ホテル等の関連施設も多く、昼間の滞在人口は約25万人ともいわれていることである。不特定多数が集まり、テロの標的にされやすい、いわゆるソフトターゲットが管轄地域に存在していると言える。市内でひとたびCBRNEテロ等が発生した場合、圧倒的な消防力の劣勢に陥ることは言うまでもない。

こうした状況の中で、浦安市消防本部は「我々は何をすべきで、どこまでできるのか」ということを冷静に考え、対応するための最初の一歩としてマニュアルを策定することにした。

マニュアル等策定に向け始動したのは、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えた平成30年度のこと。

まずは他市・他機関主催の研修等に積極的に参加し、情報収集や知識の習得、専門家である各講師の方々とのネットワークの構築を行い、2019年(令和元年)12月には、そのネットワークを活用し、この分野の第一線の講師陣を浦安市消防本部へ招へいし、3日間に及ぶ研修(机上演習、想定訓練を含む)を開催。こうして得た情報・知識・課題、浦安市を取り巻く状況、消防力などを踏まえ、市独自のマニュアル等の策定が急務であると認識した警防課の河野豊副主幹と早川努警防係副主査は、全国的にみても類を見ないであろう内容でマニュアルを策定しなければならないという決意に至った。

警防課がまず新マニュアルの叩き台を作成し、ワーキンググループ(以下、WG)を立ち上げ、各部門からメンバーを選抜。初動、ゾーニング、PPE、除染等、担当をわけ、それぞれがマニュアルと資料を作成することにした。そして度重なる協議、各専門家や他市NBC部隊の方々から貴重な意見を得ながら、紆余曲折の末、浦安市消防本部にとって実効性の高いマニュアルが完成した。

目的は「隊員の安全の担保」と「人命救助」の両立

実作業を主導する早川副主査は、マニュアル作成の目的として、要綱第1条に『CBRNEテロ災害等発生時に隊員の安全を担保した上で、消防の本来の目的である「人命救助」を確実かつ迅速に遂行し、ひとりでも多くの命を救うために策定するものである。(一部抜粋)』と明記した。これは、端的に言い換えれば「安全かつ長時間活動可能な装備で、より多くの命を救う」ことに他ならない。しかし、マニュアル等を作成するなかで一番のポイントであり問題点となるのが「安全」の担保であった。

どこまでなら装備を変更しても隊員の安全が確保できるのか。WGのメンバーは専門家の方々へ相談し、各資機材メーカーへ確認し、文献等の確認からデータや根拠を1つずつ丁寧に整理して疑念をクリアした。

完成した新マニュアル(浦安方式)の特徴的なポイントは、(1)活動の原則、(2)効果的なゾーニング、(3)適正かつ合理的な防護装備、(4)ウォームゾーンへの救命士投入、(5)効果的かつ適切な除染活動、(6)応援要請および関係機関との連携、の6つである。これらについて詳しく解説していく。

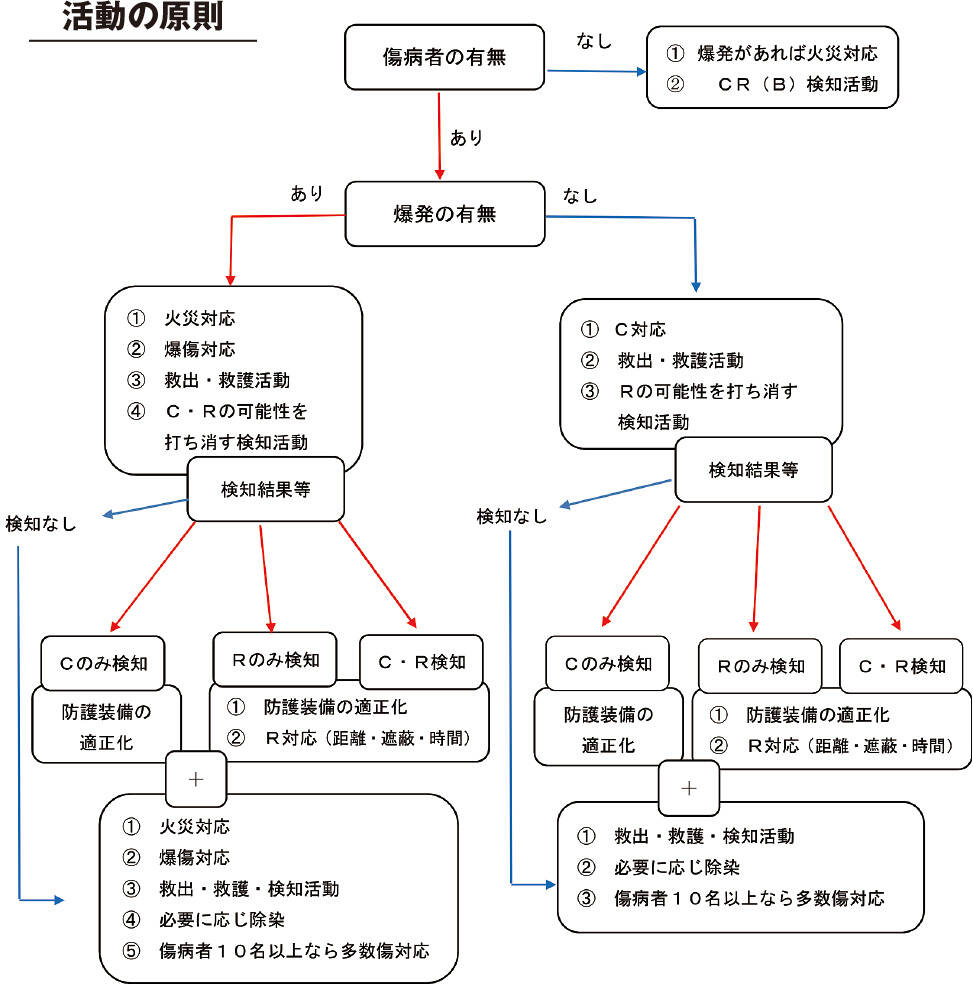

「活動の原則」を制定

―C災害とE災害を念頭に―

CBRNEテロ災害と一言で言っても、災害の種類、規模、シチュエーションは様々で、シチュエーションによって活動規模、方式も変わってくる。このため、浦安市消防本部では、大前提として次の活動原則を定めた。

現場に多数の傷病者が倒れている場合、各原因物質の特性を考慮すると、C(化学剤)とE(爆発物)の可能性が高い。特にE災害はその場の状況が明確なため、明らかなE災害現場は、同時にC(B:生物剤)及びダーティボム(放射性物質が仕込まれた爆弾)の可能性が考えられる。よって消防活動はこれらの可能性を“打ち消す”ための検知を展開することとする。また、Eを伴わない場合はCを想定するとともに、(B)R(放射性物質)の可能性を打ち消す消防活動を展開し、検知結果等に基づき柔軟に防護装備を適正化して、活動の質を高めること。

※ Bの検知活動=後着の応援隊等

効果的なゾーニング

―ホットゾーンの局限化―

できるだけ多くの隊を現場に投入し、すばやく傷病者をコールドゾーンに搬送するためには、ゾーニング段階でレベルA防護装備を必要とする区域(ホットゾーン)を必要最低限の大きさに設定し、活動範囲を狭め、活動の質を高めることが重要となる。また、必要に応じて活動区域の拡大縮小を躊躇してはならないという考え方のもと、設定基準を以下のように定めた。

(1)原因物質がある(疑いを含む)、または被災者がいる(疑いを含む)建物内(地下を含む)や電車やバスの車内をホットゾーンとする。ただし、当該建物等が明確に区画されている場合は、一区画のみも可とする。

(2)屋外(被災者が倒れている場所含む)またはホットゾーン以外の場所で、傷病者の除染場所までをウォームゾーンとする。例として、発災した部屋等の区画が明らかな場合の廊下等の共用部分や隣室や駅のホーム、発災車両以外の車両。

屋内の場合

HZ(ホットゾーン)を一区画のみにすることにより、レベルC防護装備の隊員(消防隊員)も建物内で搬送活動ができるようになるため、迅速に要救助者を建物内から屋外の除染エリアに搬出することを可能にした。

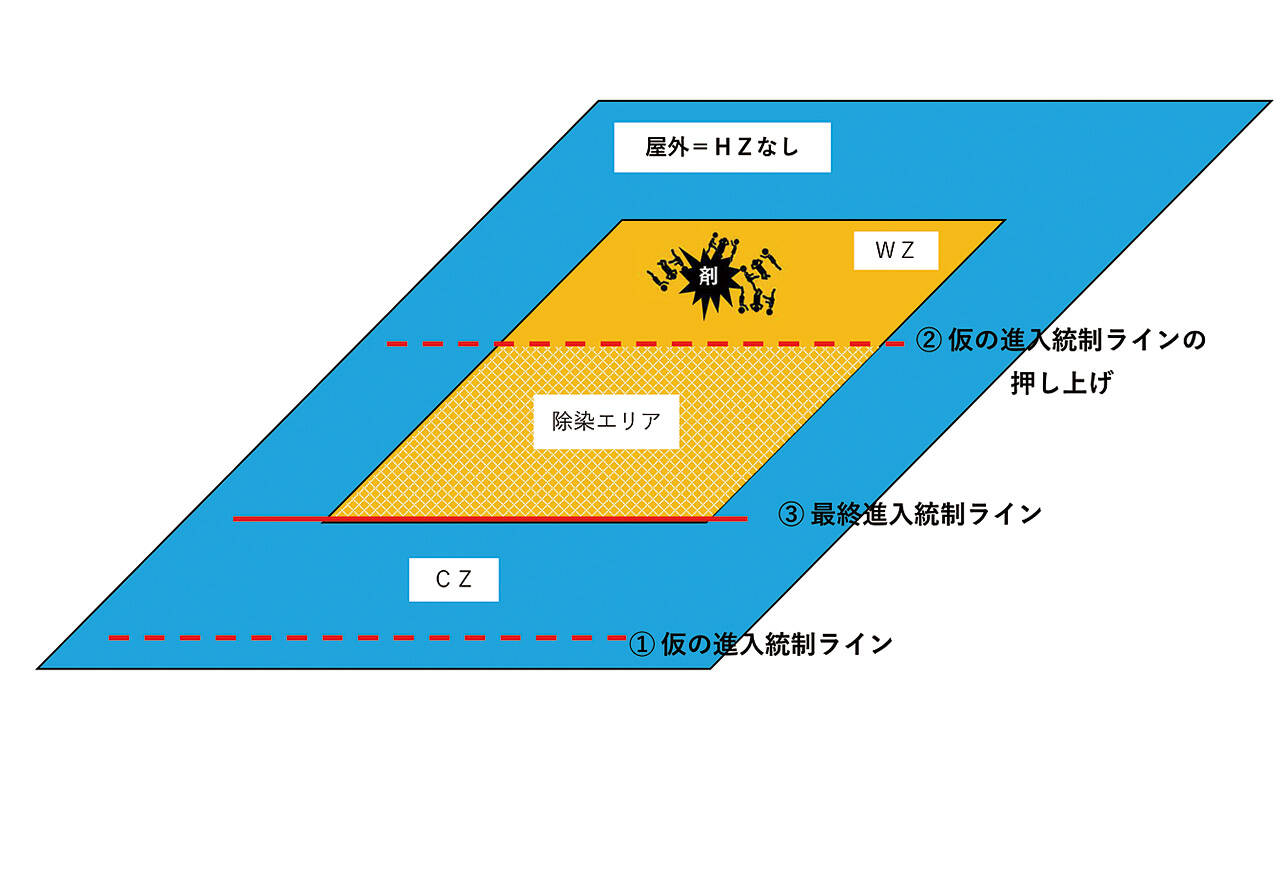

屋外の場合

屋外ではHZ(ホットゾーン)を設定しないことで、救助隊も消防隊同様にC防護装備で活動できるようになるため、より動きやすい装備で、かつ、長時間の活動を可能にした。進入統制ラインの押し上げを行うことで、要救助者の搬送距離が短くなり、早急に除染活動を行うことを可能にした。なお、②の段階では、図の除染エリアはまだ設定されておらず、CZ(コールドゾーン)のままであるため、防護マスクをしない状態で除染エリアの設定を行うことができる。

【活動の順序】

- 最先着隊が環境測定をしながら、仮の進入統制ラインを設定する。

- 進入隊が検知活動をしながら、仮の進入統制ラインの押し上げを行う。

- 除染エリアの設定が完了したら、除染エリアの最後部まで仮の進入統制ラインを下げ、そこを最終進入統制ラインとする。

※ このほか、バス内での発生、電車内での発生を想定したゾーニングも作成。

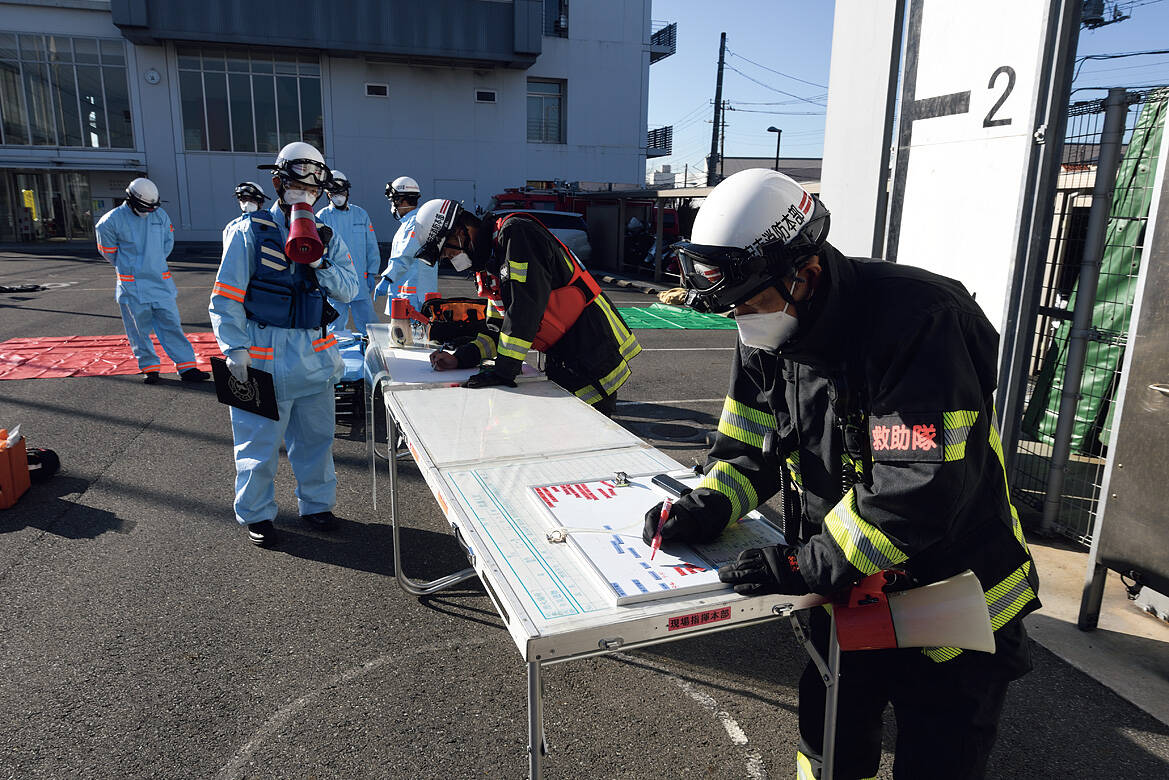

屋外Cテロシナリオ型訓練

【搬送トリアージ】

【除染前トリアージ】

次のページ:

適正かつ合理的な防護装備