Special

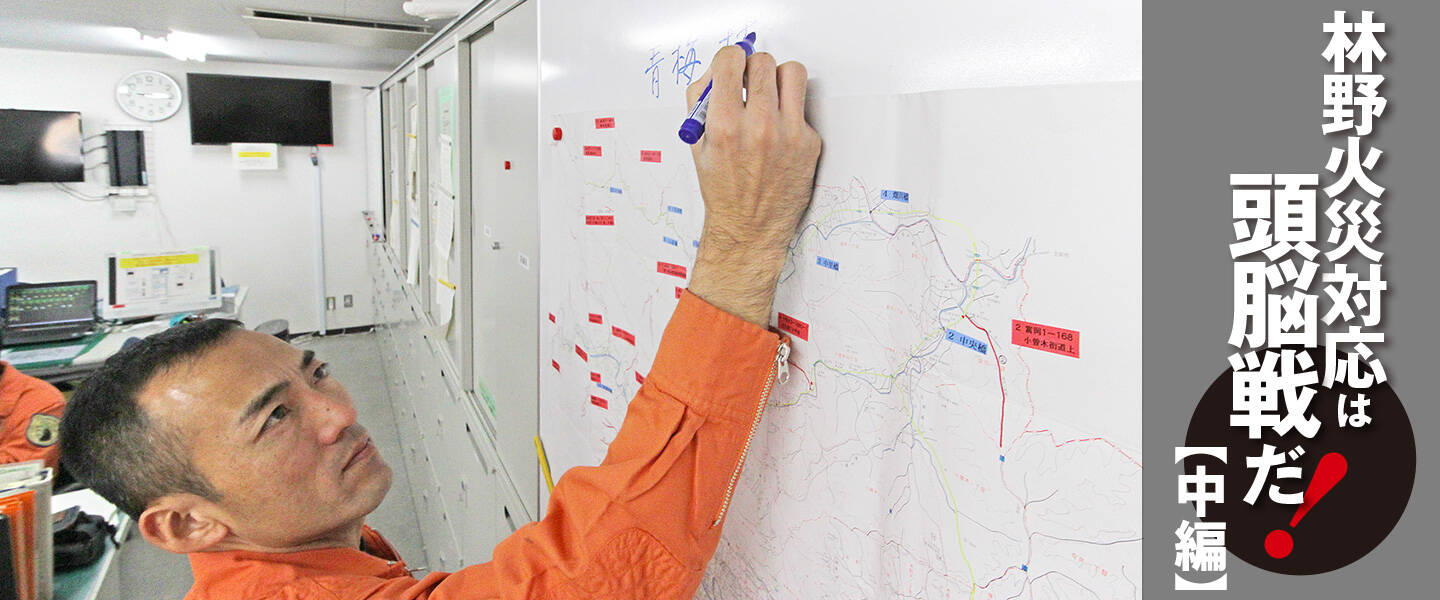

東京消防庁9HR 林野火災対応は頭脳戦だ!【中編】

【前編】の記事はコチラ

写真・文◎木下慎次(特記を除く)

Jレスキュー2025年3月号掲載記事

(部隊の編成や隊員の役職・階級は取材当時のもの)

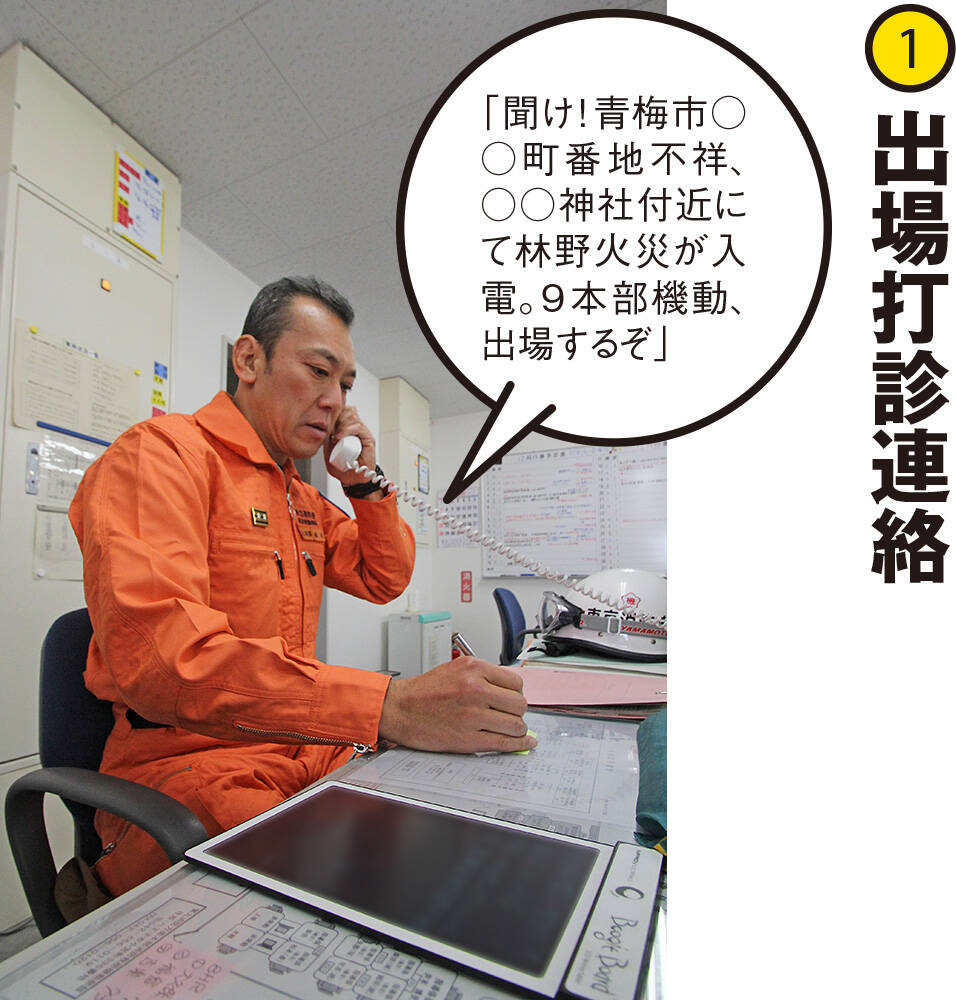

一般的に林野火災は人が山に入る機会が多くなる春先が多いとされており、東京都内の場合で見ると4〜6月に集中して発生している傾向にある。山間部を守備する第九消防方面本部管内で林野火災が発生した場合は管轄消防署が真っ先に活動を展開するが、同時に9HRにも出場指令が下る。

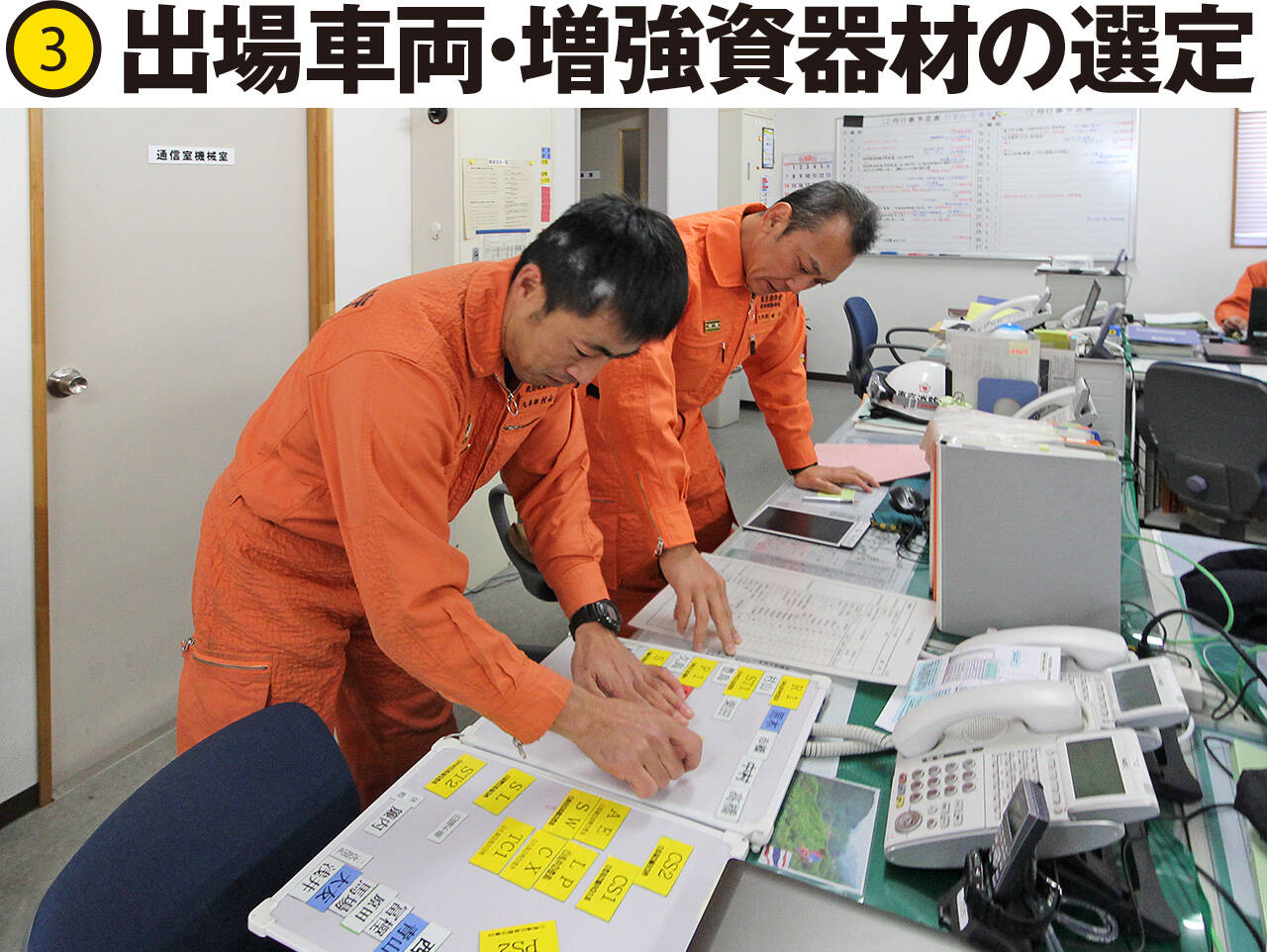

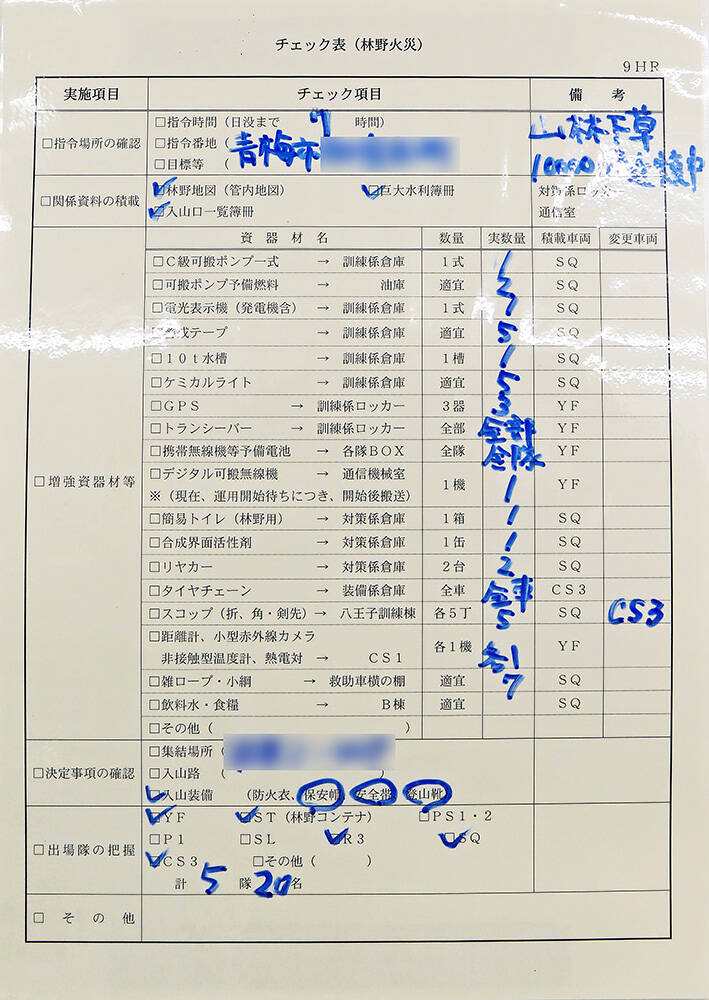

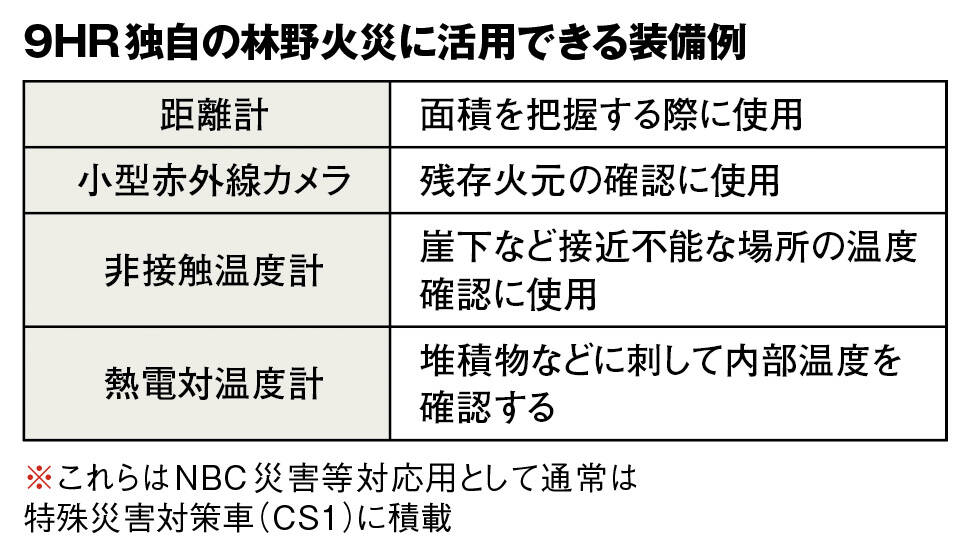

1回間違えると、戻ってのやり直しがきかないというのは災害対応に共通して言えることだが、林野火災の場合はいったん山中に入って活動を始めれば使用できる資器材の変更はきかず、車両に取りに戻ることも容易ではない。また、エラーをリカバリーすれば体力も消耗する。林野火災は「準備8割」と言えるほど、準備段階がその後の活動を大きく左右する。