Special

東京消防庁9HR 林野火災対応は頭脳戦だ!【前編】

大規模災害とNBC災害の両方に対応可能な庁内最大規模の部隊として平成25年に発足した東京消防庁第九消防方面本部消防救助機動部隊。同隊が現在研究を進めているのが林野火災対応技術だ。発生頻度としてはそう多くない災害なだけに、事前の対策も後手に回りがちな分野だが、山間部での活動スキルは、悪条件で活動する震災、土砂災害にも活かされる。様々な自然災害が頻発する今こそ、取り組んでおくべきなのだ。

写真・文◎木下慎次(特記以外)

Jレスキュー2015年3月号掲載記事

(部隊の編成や隊員の役職・階級は取材当時のもの)

東京消防庁9HRのオリジナル戦術

4隊20名の大部隊

東京消防庁で5部隊目のハイパーレスキューとして平成25年に誕生した第九消防方面本部消防救助機動部隊(9HR)。東京都八王子市に拠点を置く同部隊は、震災対応を基本とする第二・第六・第八消防方面本部の各機動部隊と同等の機能を有するのはもちろんのこと、NBC災害対応の第三消防方面本部消防救助機動部隊と相互補完し、都内全域のNBC災害に対応する部隊でもある。

9HRは総括隊長1名(毎日勤務)、庶務2名(毎日勤務)、部隊長を含む20名×3部の合計63名で編成される。また、これまで機動部隊は機動救助隊・機動特科隊・機動救急救援隊の3隊編成を基本としていたが、9HRはこれに加えてNBC災害対応の機動科学隊が組織されており、初の4隊編成部隊である(取材当時)。

林野火災で活きる

HRのマンパワーと装備

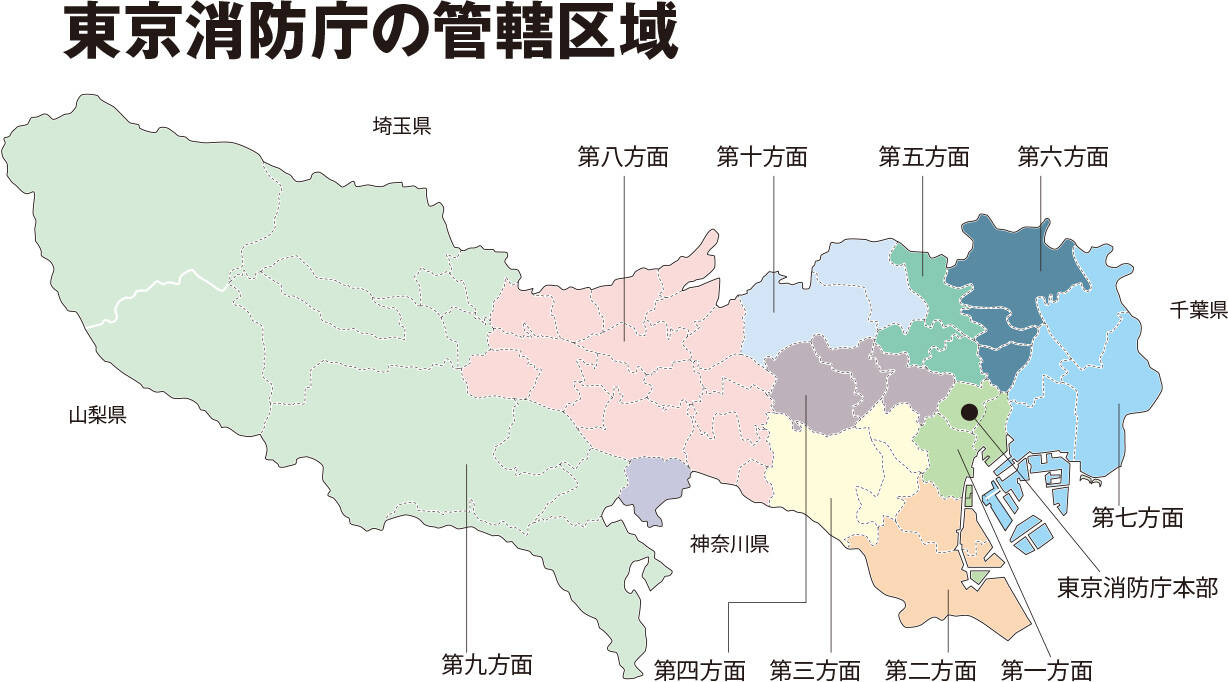

第九消防方面本部の管轄地域は東京都西多摩地域・南多摩地域で構成されており、その面積は、約879.25平方キロメートルと東京消防庁管轄地域の約50%を占める。管内には都市型市街地、住宅密集地、丘陵住宅団地郡、米軍横田基地、高速道路、工業地帯、オイルターミナルという、ありとあらゆる消防対象物が存在しており、発生する災害も多種多様。消防的見地から見ても全国消防の縮図と言える環境を有しているが、なかでも特徴的なのが、東京消防庁管内で唯一山岳地域を有している点である。

山岳救助事案については、山岳4署と呼ばれる八王子消防署、青梅消防署、秋川消防署、奥多摩消防署の山岳救助隊が対応するが、人員や装備の大量投入を必要とする広域林野火災や土砂崩落災害、さらに地震や土砂崩落災害に起因する山間部での孤立地域発生事案などでは、9HRの機動力が求められる。こうした方面特性を踏まえ、9HRが研究、研鑽を重ねているのが林野火災対応だ。

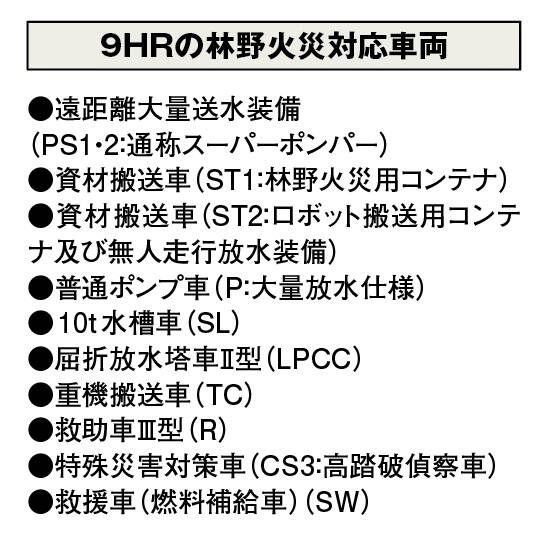

ハイパーレスキューが林野火災に対応する強みは、第一にマンパワーがあることだ。1部隊20名を一度に投入でき、その全隊員が林野火災に対する共通した認識を持ち、一つのコマンドで動ける。機動力をもった活動が実現可能なのだ。第二に挙げられるのは、ハイパーレスキューが運用する高度な装備を活用できること。9HRはこの2点を活かした自隊の活動要領をまとめ、保有資器材のラインナップとともに山岳4署に対し、日頃より情報提供を実施。現場指揮者の戦術判断材料として活用してもらい、より効果的な活動を展開しようとしている。

全エリアを網羅した水利データ

林野火災は、火勢の状況もさることながら、火点への進入路の有無によって“できること”が変わってくる。車両の進入が可能ならば、送水には遠距離大量送水装備(スーパーポンパー)を活用し、火点直近までホース延長車によりホースラインを展開し、大量放水により一挙鎮圧を図ることが可能になる。放水にも屈折放水塔車Ⅱ型(LPCC)や無人走行放水装備を活用し、10t水槽車は積載水を活用して遊撃的に消火を行うことができる。そして延焼阻止線の設定にはドラグショベルを投入するという手もある。状況が許せば装備をフル活用した活動を展開することができるのだ。しかし、実際には林道の先、あるいは道なき山中で火災が発生するケースが多く、火点に消火系車両を投入するのは難しい。とはいえ、最低でも元ポンプとして水量豊富な自然水利にスーパーポンパーの送水車を部署させることができれば、パワフルに水を送り出すことで遠距離送水隊形も容易に構築することができる。そこで9HRでは約3カ月をかけて山岳4署管内の山間部の水利調査をスーパーポンパーで実施し、送水車による取水が可能なポイントなどを調べ上げた。

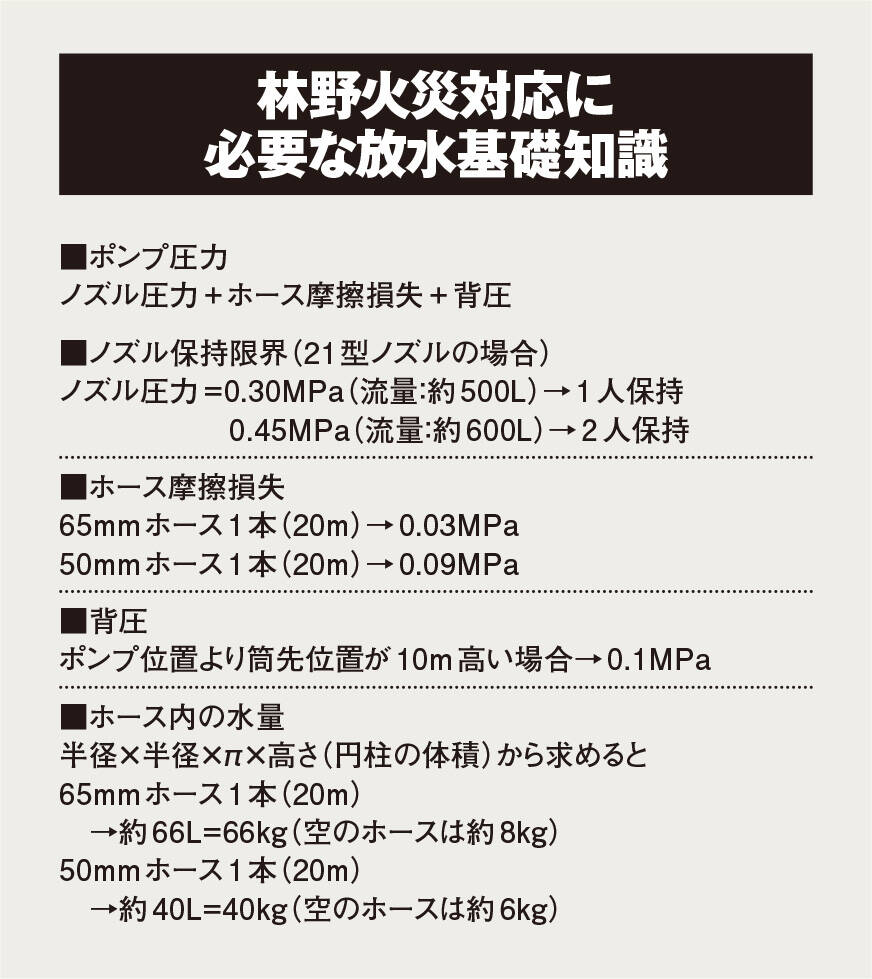

人海戦術に必要なデータ

車両の進入が不可能な状況であれば、地上部隊は可搬ポンプや背負い式放水器具(ジェットシューター)を駆使しての延焼阻止に当たる。そこで、9HRでは可搬ポンプの送水能力の検証や背負い式放水器具への充水方法など、基本的な部分から研究を行った。

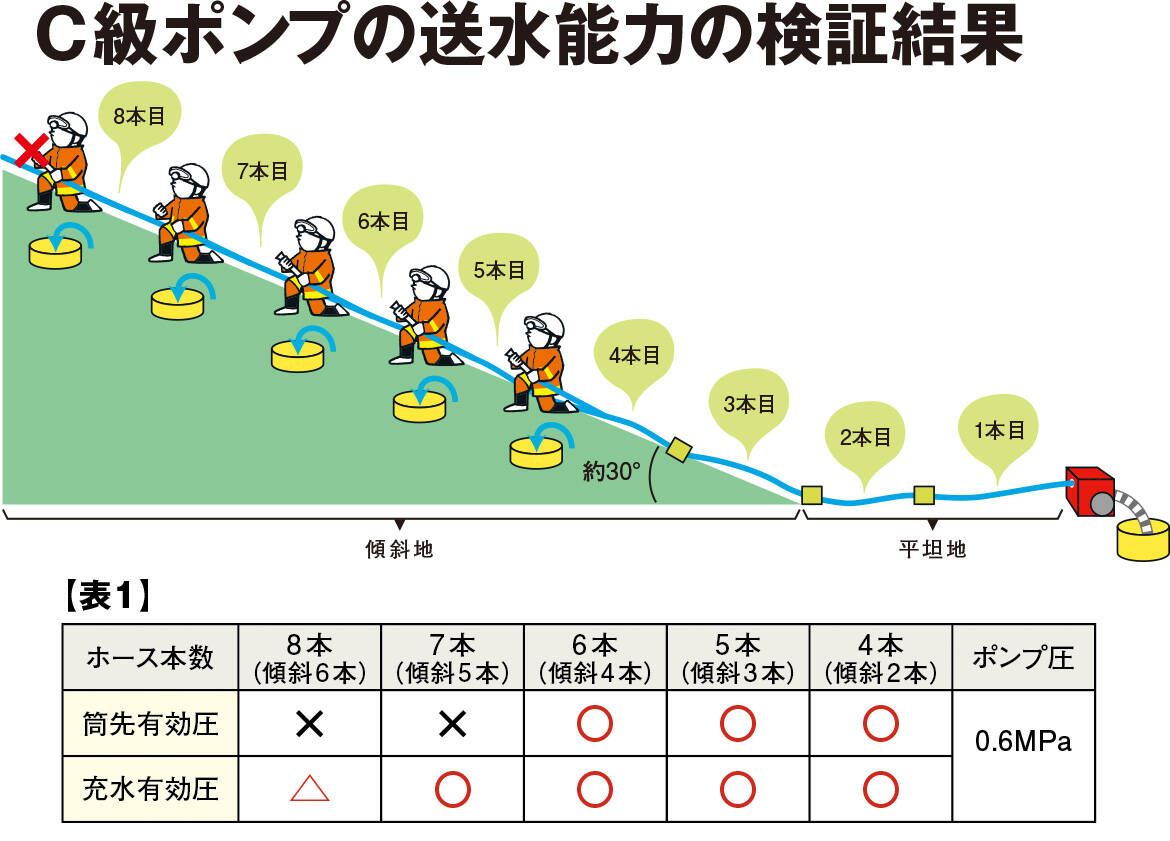

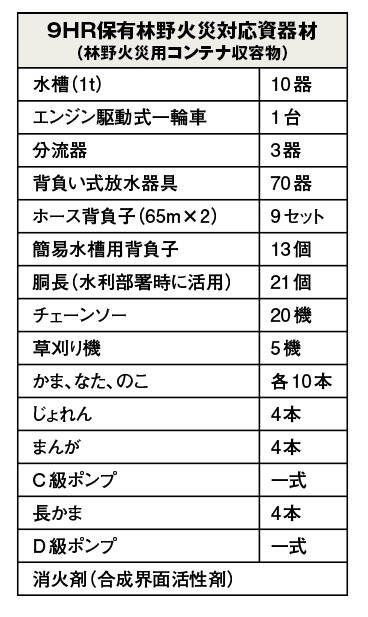

同隊はB級・C級・D級の可搬ポンプを装備しているが、林野火災では山中への携行性と送水能力のバランスがよいC級ポンプを使用することが多い。C級を使用する場合、ポンプ圧力0.6MPaと65mmホースで平坦地2本+傾斜地(傾斜角約30度)4本まで筒先有効圧を確保することができた。このポンプ能力の限界については直ぐにはじき出すことができるが、山間部では背圧(傾斜角度による損失圧力)も計算しなければならない。それを現場に到着してから計算していたのではタイムロスになる。事前の検証によりどこまで対応できるのかを把握しておけば、活動を迅速に進めることができる。

簡易水槽を介在させる意味

近年では自動中継機能を備えた可搬ポンプがあり、この場合は各ポンプ間をダイレクトにホースでつないでいく方法が採られる。こうした機能がない場合は、元ポンプから送られてくる水を一旦簡易水槽で受け、子ポンプはそこから取水して送水をかける。9HRでは自動中継機能の有無に関わらず、後者の方法で送水を行うことにしている。林野火災は長期戦となることが多く、可搬ポンプも長時間運転により高負荷がかかる。中継ラインの中間に簡易水槽(1t)を介することで、充水が完了したポンプを休ませることができる。

加えてもうひとつ、後者を採用する重要な理由がある。中継ポンプにアクシデントがあっても、最低1tの水を確保するためである。元ポンプからダイレクトに水を送っていた場合、中間トラブルで送水が絶たれると、その先で放水している筒先から水が撃てなくなってしまう。一方、先ポンプに1tの水が確保されていれば、ひとまずその水を撃ちながら隊員らが退避措置などをとることができるのだ。この場合、筒先有効圧に満たなくとも充水有効圧が確保できれば活動できる。検証の結果、放水ではなく簡易水槽への充水ならば、65mmホースにより平坦地2本+傾斜地(傾斜角約30度)6本まで、傾斜地のみであれば7本まで対応することが可能だった。なお、長時間連続運転など可搬ポンプへの負担(損傷防止)を考えると、ポンプ圧力を0.4MPa程度とし、ホース延長本数をそれぞれ1本少なくするように設定する。

傾斜部での効果的遠距離送水

林野火災で活躍する背負い式放水器具は、水のうに収めた18リットルの水を専用ノズルで撃ち出す仕組みだ。使用する際には活動場所付近に消火水補充場所を設定しなければならない。一般的にホースラインの間に分流器を介して水を取り出すのだが、9HRでは分流器の先に65mmホースを繋げた状態になるように設定している。これも可搬ポンプを休ませるという発想にリンクしたもの。例えば下から上に延ばされたホースラインで、分流器の先に65mmホース2本が繋がっていれば、可搬ポンプが止まった状態(筒先による放水を停止した状態)であっても、背圧によりホース内に残った132リットルの水を分流器から取り出すことができる。これだけの水があれば、背負い式放水器具7器程度に充水することができる。

ハイパーレスキューといえばダイナミックな活動をイメージしがちだが、現実にはこうした細やかな活動や、それを実現するための検証や研究の積み重ねを日々行っているのである。災害の規模や種別に関わらず、20名の隊員と保有する装備をフル活用して被害を最小限に食い止める。それこそがハイパーレスキューに課せられた使命なのである。