Special

金属スクラップ火災をどう制圧するか

―名古屋市消防局の消火戦術―

2014年6月24日、名古屋市港区潮凪町にある金属スクラップヤード(リサイクル家電廃品置き場)で火災が発生した。推定600トンのミックスメタルから立ち上る黒煙は瞬く間に辺り一帯を包み込み、市街地にまで及ぼうとしていた。強烈な輻射熱と煙、水利不足、限られた消火スペースという悪条件のなか、消防は夜を徹しての消火活動を続けた。鎮火までの約15時間、現場の最前線では何が起こっていたのか。

写真・文◎小貝哲夫(特記を除く)

Jレスキュー2015年3月号掲載記事

勢いを増す黒煙と放水を阻む藻

消火活動は15時間に及んだ!

16時20分、名古屋市港消防署に火災発生の第一報が入った。火災発生場所を確認した隊員たちに緊張が走った。というのも、2013年11月13日に隣接する弥富ふ頭にある金属スクラップヤードでも火災が発生したばかりだった。その時の火災を受け、名古屋市消防局は管轄地域内の同じようなスクラップ取扱施設に一斉立ち入り検査を行い、施設ごとに消火栓の位置や自然水利がとれるかどうかの可能性、消防車両の進入ルートや部署を事細かに検討していた。残念ながら、実際に検査し、確認したその場所で火災が起こってしまった。しかも最も消火栓の整備が手薄だったエリアだ。

この第一報を受け、名古屋市消防局は指揮隊1隊、消火隊2隊(タンク車)を出場させた。

同類の火災を教訓に

即座に規模拡大を決断

途上の車内からも、もうもうと立ちあがる黒煙が目視できたため、指揮隊の松田隊長は「昨年と同じことがまた起こった」と前年の火災がフラッシュバックした。鎮火には同じ規模の部隊と同じ時間を要するだろうと予想を立てた松田隊長は、タンク車4台の増援と指揮規模の拡大、さらに延焼防止のために大型化学高所放水車と9500リットルの大型水槽車の投入を立て続けに本部指令センターに要請した。

先着した港小隊は、北西方向に流れる黒煙を避けるように施設の南西側に部署し、施設関係者に負傷者と要救助者の有無を確認すると、すぐさま現場の状況を指揮隊に報告した。

「高さ5m、幅40mほどのスクラップの山から黒煙が立ちあがり、火点を特定することは困難。要救助者はいない」

現場到着した指揮隊は、すぐ隊員らに防塵マスクの着用を指示し、1500リットルの水槽を持つタンク車(水槽付消防ポンプ自動車)での放水を開始させた。が、強い輻射熱で近づけず、射程外で有効な注水もできない。近くに水利がないことから、今放水している水もすぐに枯れることが分かっていた。指揮隊の小川も、事前調査でプラスチックゴミの混在や消火栓までの距離、隣接する海の入り江からの自然水利が可能ということを把握しており、隊長との共通理解の上で消火栓の確保、後着隊への使用消火栓の番号による指示など、的確な指示を次々に出し水を確保した。

市街地への流入阻止に奔走

現場の状況は予想を遙かに超えていた。指示した編成ではとても太刀打ちできないと判断し、すぐに同局航空隊にヘリコプターの出動を要請。当初は1機だったが、後にさらに1機を増援。市街地に流れ込んでいく黒煙による社会的な影響を考慮し、火を消すよりも煙を抑えることが先決と判断したのだ。工場東側に位置する鉄道車両基地への延焼防止対策の指示も出した。

「先着隊からの連絡で要救助者がいないことが分かっていたので、どう消すかに集中することができた」(松田)

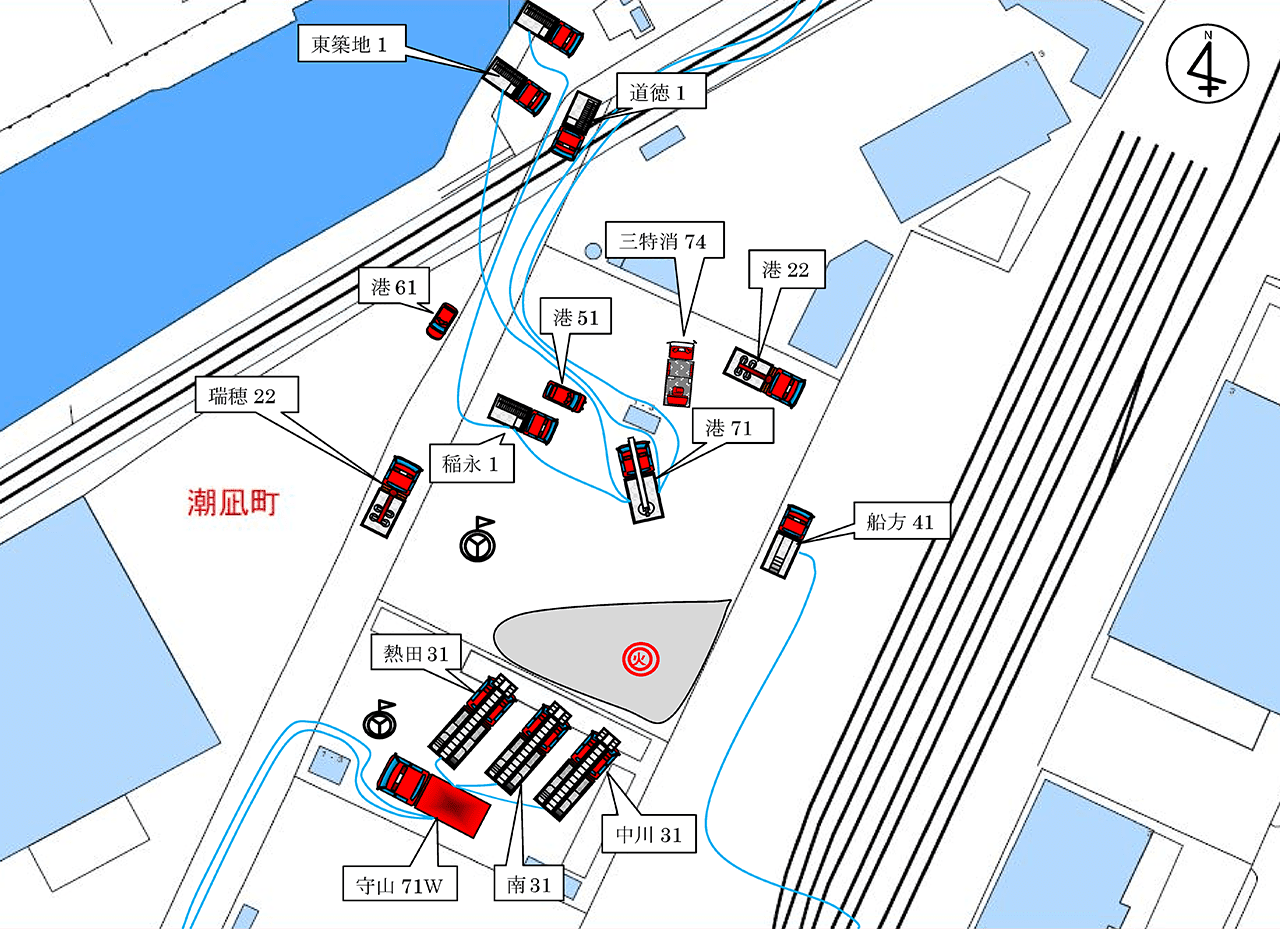

車両現着詳細図

接近はNG

屈折放水車、重機、 ヘリを投入

大型化学高所放水車とヘリコプターによる放水が開始されると、黒煙は一時的に灰色の煙になったが、鎮火には至らなかった。金属スクラップ火災では中に何があるか分からないため、不用意な接近はしてはならないというのが鉄則だ。そこで大型化学高所放水車で火勢を弱め、そこに重機を投入して金属スクラップの山の一部を崩し、そこにポンプ車から放水して消火していき、徐々にターゲットを狭めるという作戦を立てた。さらに南側に隣接する作業場への延焼阻止のためにはしご車を投入。建物越しに放水し、最終的には3台のはしご車が並ぶ体系となった。

次のページ:

延長に次ぐ延長放水

最大の懸念は二次災害