化学消防ポンプ自動車Ⅱ型

茅ヶ崎市消防本部

茅ヶ崎市消防本部 消防署[神奈川県]

写真◎編集部

Jレスキュー2018年11月号掲載記事

アルミとPPで作った次世代ニュースタンダード車両

マルチに使える化学車

茅ヶ崎市消防本部本署に配備される化学消防ポンプ自動車Ⅱ型が2018年(平成30年)2月7日に更新された。

前車両は平成9年度に配備された化学車Ⅱ型。工場火災だけでなく、管内を通る圏央道や新湘南バイパスでの車両火災の出動、救助工作車、救急車との同時出動など、幅広い事案に出動していたが、NOx・PM法の規制による更新時期をむかえていた。

これらの任務を引きつぐ新車両の仕様作成を担当したのは、茅ヶ崎市消防本部警防救命課 整備担当の消防士長・西田篤史、同じく消防副士長・田村徹士。(取材当時)数年前から構想をねりつつ、本格的な仕様検討を開始したのは2年前。同じ神奈川県内の消防本部や艤装メーカーなどを視察し、イメージを膨らませていった。

茅ヶ崎市消防本部では機関員の間口を広げるため、2台のはしご車以外はすべて車両総重量を11t未満に抑えており、新車両でも「中型免許で運転可能」という条件が前提とされた。だがそこに日野「レンジャー」のモデルチェンジが重なる。平成29年度排ガス規制に対応した新型レンジャーのシャーシ重量は、前モデルよりも約100kg程度増えた。

それだけでなく走破性の高い四輪駆動、化学車として必要な水槽・薬液槽や混合装置を装備し、消火資機材、連携して出動する救急事案での使用資機材を積載、そしてそれらの資機材を保護するオールシャッターを装備……と考えると、かなりの重量増が見込まれた。

水槽容量は少しでも多く

茅ヶ崎市といえば、海風の心地よい湘南エリアに位置する街として人気が高く、管内のほとんどが住宅地。特に南部は相模湾に面し、古くから発展をつづけた木造密集地域も多い。だが、化学車の主戦場となる工場などでの火災事案はそこまで多くはない。「だから、水槽容量をとにかく増やしたかった」と西田消防士長は語る。

艤装を担当したのは日本機械工業。骨組からポンプ、配管、ホイール、ステップ兼用扉、さらには積載するホースカーまで、できる部分はすべてアルミ製とし、11t未満で収まるギリギリの1500リットル水槽を搭載した。しかし、これだけにとどまらない。

規格上、化学車Ⅱ型の薬液槽容量は500リットル以上と定められており、近年では250リットル×2の二槽式とし、片方をボールコックで水槽に繋ぐことで実質的な水槽容量を増やす車両が多い。一方、新車両もおなじ2槽式ではあるが、仕切りの位置を変え300リットルと200リットルとし、最大1800リットルの水を積載できるようになっている。

これら水槽・薬液槽は軽くて頑丈なPP樹脂製とし、鉄製にくらべ約400kgの大幅な軽量化に貢献した。

フロント

資機材は効率重視

資機材庫はオールシャッター式を採用しているため、前車両よりも多くの資機材をすき間なく収納できるようになった。さらに資機材庫中央部にはボックスを配置。こまごまとした小物類を用途別に収納し、ボックスごと現場へ搬送できるようにした。

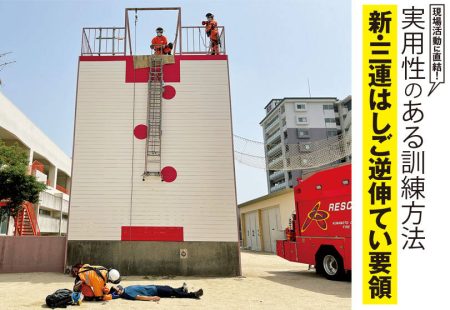

また前述のとおり、管内には木造密集地域が多い。ひとたび火災が発生すれば延焼のリスクは高いが、消防隊は1隊4名の少数精鋭。だからいざという時、人数以上の消防力を発揮できる消火用資機材にはこだわった。YONE製「クールファイター」やキンパイホース「ウォーターカーテンホース」だけでなく、三連はしごはキャスターをオプション装備し、マンパワーを最大限効率的に活用できる資機材選定を徹底した。

中小規模本部の宿命ともいえる多用途・多積載な消防車両でありながら、軽量化素材によって車両総重量11t未満を実現させた同車。今後の消防車両のニュースタンダードのひとつといえよう。

リア

次のページ:

両側面